出版社別

- 亜紀書房

- アダチプレス

- アルテスパブリッシング

- イースト・プレス

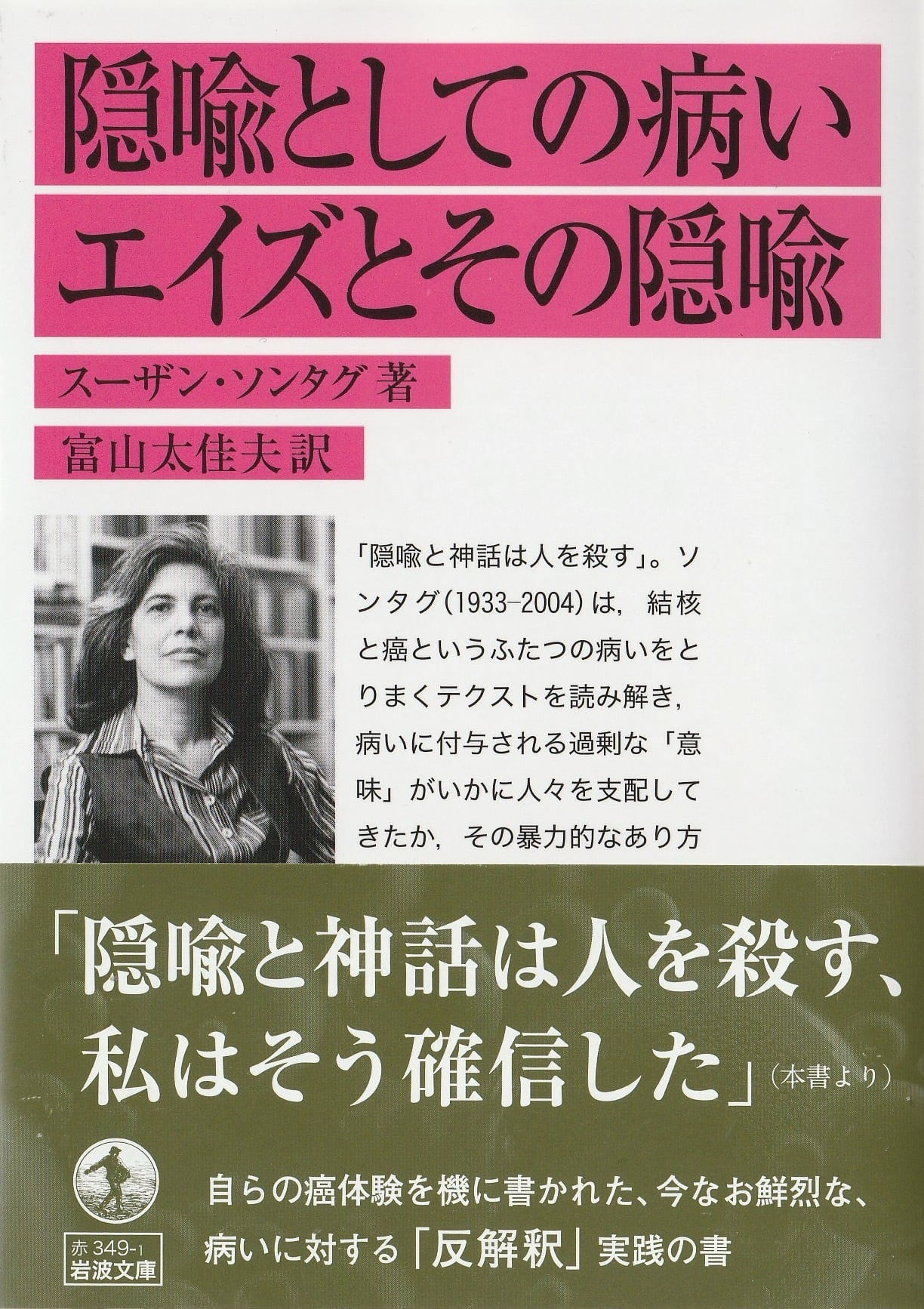

- 岩波書店

- 英明企画編集

- エトセトラブックス

- 太田出版

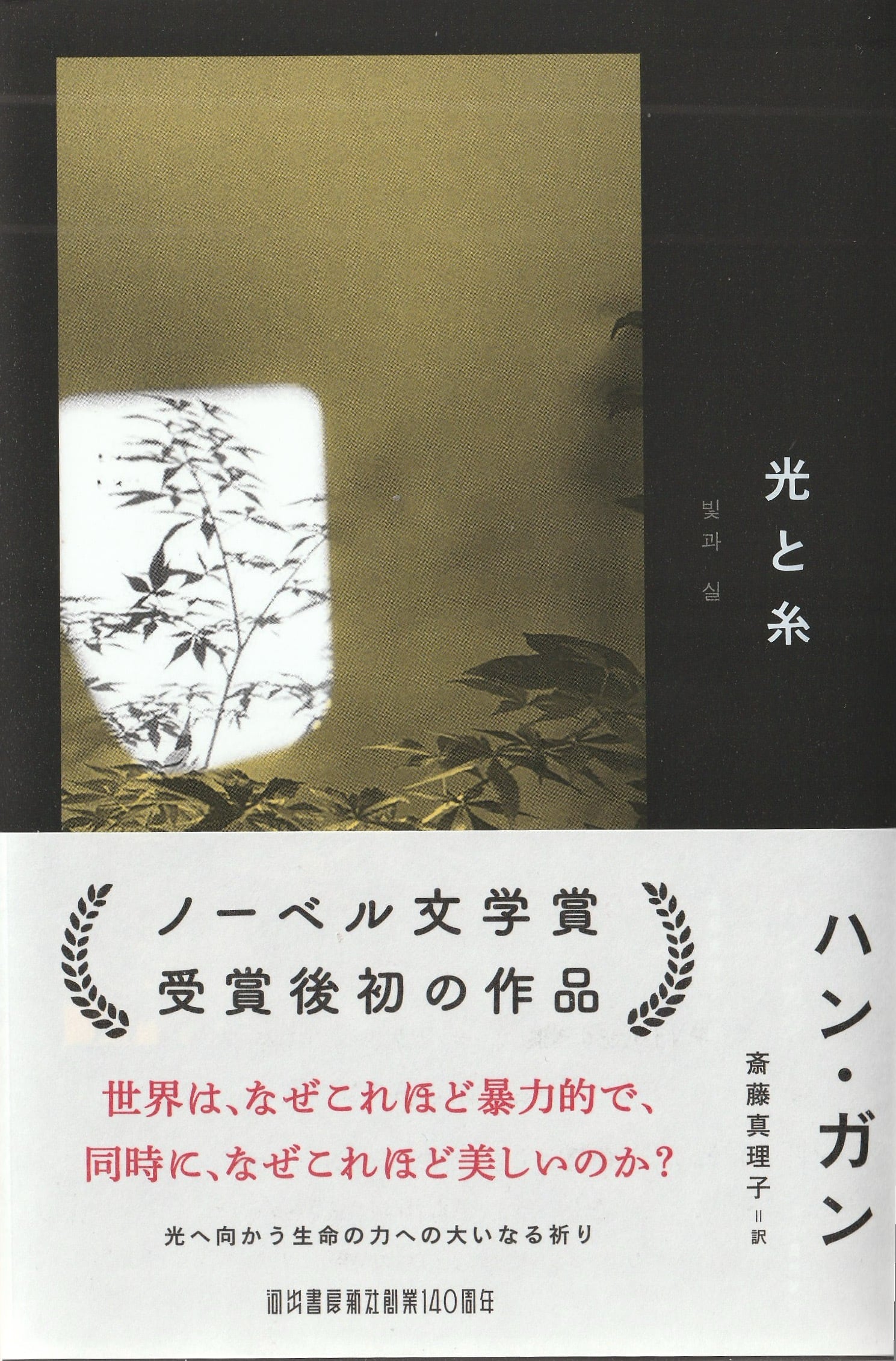

- 河出書房新社

- 共和国

- 苦楽堂

- 月曜社

- ゲンロン

- 講談社

- 国書刊行会

- コトニ社

- ころから

- 作品社

- 里山社

- 左右社

- 三輪舎

- 集英社

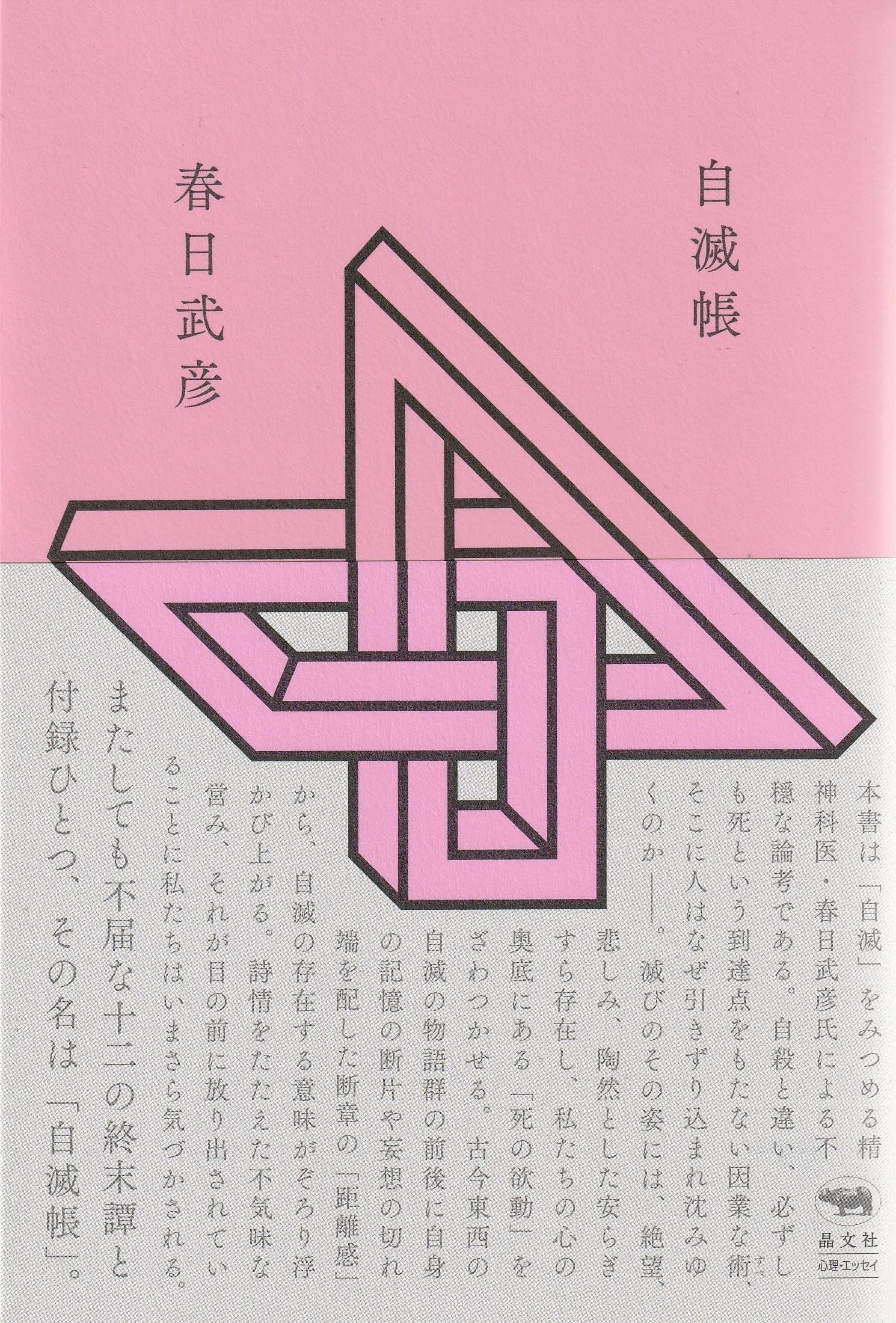

- 晶文社

- 書肆侃侃房

- 書肆子午線

- 新潮社

- 人文書院

- 森話社

- 青弓社

- 青幻舎

- 青土社

- 夕書房

- ソリレス書店

- 田畑書店

- タバブックス

- 筑摩書房

- 中央公論新社

- つかだま書房

- トポフィル

- 土曜社

- トランスビュー

- パブリブ

- ハモニカブックス

- Pヴァイン

- 百万年書房

- フィルムアート社

- ブルーシープ

- 平凡社

- 堀之内出版

- ヘウレーカ

- マイブックサービス

- ミシマ社

- みすず書房

- 夜光社

- よはく舎

- ART DIVER

- NUMABOOKS

- WAKO WORKS OF ART

- others

- カンパニー社

![中国のマンガ〈連環画〉の世界[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/6b4a05b6e825bd8c7b09f2edee237589.jpg?imformat=generic)

![戦争と一人の作家 坂口安吾論[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/305f004747c9fadd9e670871cfde5e04.jpg?imformat=generic)

![通天閣 ——新・日本資本主義発達史 決定版[上]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/838f531303e96b4a5d310065f1e8f6e5.jpg?imformat=generic)

![通天閣 ——新・日本資本主義発達史 決定版[下]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/b1dce9402577dce6f31c7c89b26ce2c2.jpg?imformat=generic)

![シン・論——おたくとアヴァンギャルド[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/82ea07ef161edff5abe260c379d78087.jpg?imformat=generic)

![感情化する社会[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/15d4f72af55aef451f9c1922b2de4f07.jpg?imformat=generic)

![そばかすの少年[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/e4d0eb120688dc9aa2da1d11625de16f.jpg?imformat=generic)

![ロビンソン・クルーソー[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/40e253b28585ee1b350eb234bee9454f.jpg?imformat=generic)

![正直[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/ebc327e36239001e6ee3234b3914f9c5.jpg?imformat=generic)