zine / mook

- 磯ZINE

- イリュミナシオン

- ウィッチンケア

- 映画横丁

- ヱクリヲ

- エステティーク

- エトセトラ

- ゲンロン

- ことばと

- シモーヌ

- 写真 Sha Shin Magazine

- 新百姓

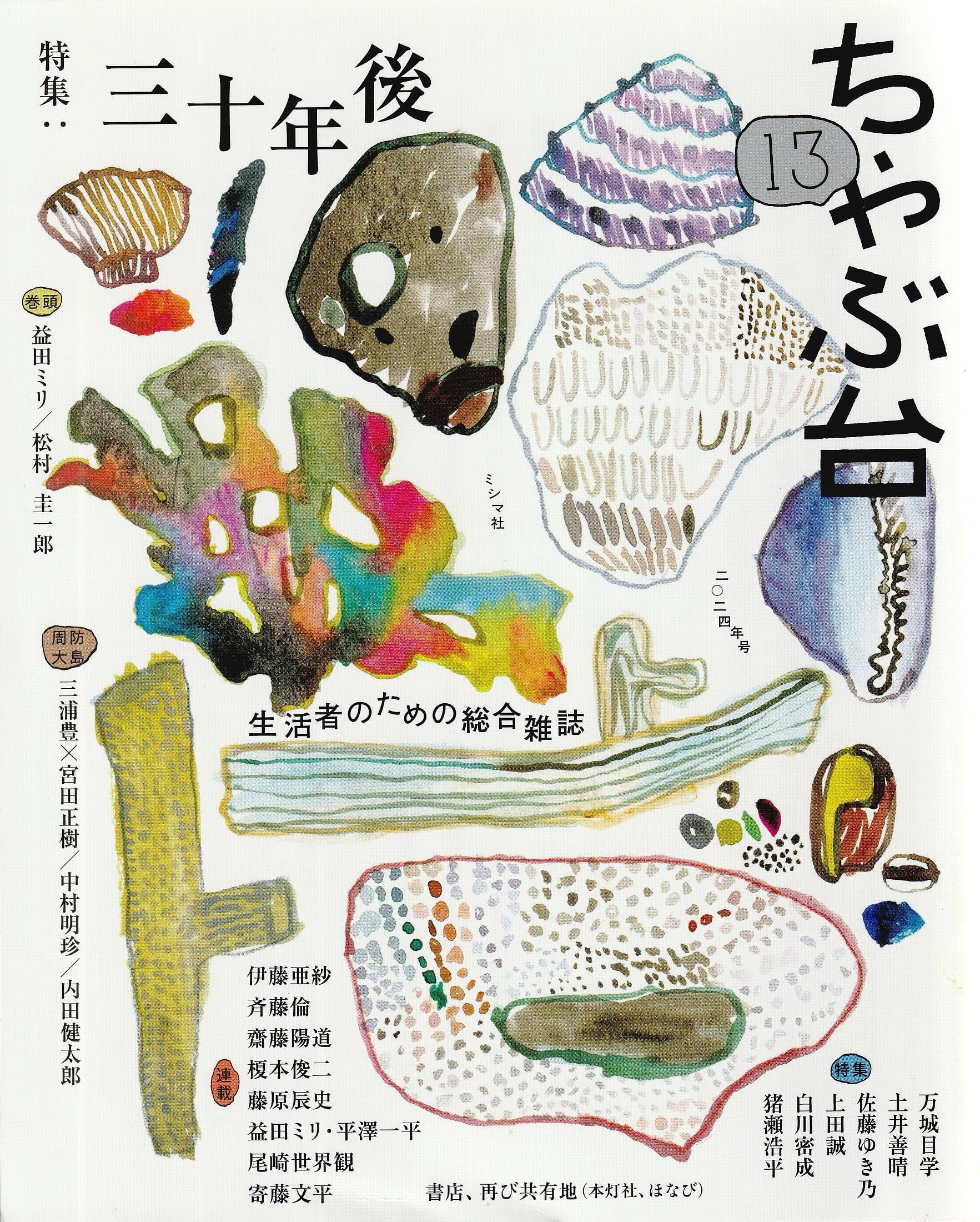

- ちゃぶ台

- トラベシア

- ビンダー

- 地の文のような生活と/融

- るるるるん

- Art Trace Press

- COUCHONS

- DISTANCE

- f/22

- HAPAX

- IWAKAN

- Jodo Journal

- neoneo

- NEUTRAL COLORS

- nobody

- nyx

- LOCUST

- LOOP 映像メディア学

- PATU

- photographers' gallery press

- THINKING「O」

- TRAVEL UNA

- USO

- vanitas