-

ユリイカ 2021年12月臨時増刊号 タロットの世界

¥2,420

SOLD OUT

タロットの起源から日本における受容の歴史まで、日本初の決定版タロット論集。鏡リュウジ=責任編集。 [編集部より] 責任編集|鏡リュウジ 出版社|青土社 定 価|2,200円+税 判 型|B5判/並製 頁 数|285 ISBN|978-4-7917-0409-5 初 版|2021年11月 Contents 総特集 タロットの世界 「はじめに」 鏡リュウジ I Tarot in History 起源と黎明 15 世紀から18 世紀 「ルネサンスにおけるタロットの創出――「マンテーニャのタロット」をめぐって」伊藤博明 「「マルセイユのタロット」史 概説」夢然堂 神秘への道 18 世紀から19 世紀 「フランスのタロティストたち――クール・ド・ジェブランからヴィルトまで」今野喜和人 「エリファス・レヴィにおけるタロット占いの意義」武内大 黄金の夜明け 19 世紀末から20 世紀 「ライダー・ウェイト・スミス・タロット登場の背景」江口之隆 「カードの女王――ホロスコープに見るパメラ・コールマン・スミスとライダー・ウエイト版タロット」マギー・ハイド 鏡リュウジ訳 「ケルト十字展開法の解明」マーカス・カッツ 松田和也訳 「アベイ座のタロット・リーディング」メアリ・K・グリア 松田和也訳 新時代の霊性を求めて 20 世紀から21世紀 「二十世紀前半のロシアにおけるタロットオカルティズム」ロナルド・デッカー、マイケル・ダメット 今野喜和人訳 「タロット・ユング・エラノス」鏡リュウジ 「水瓶座時代のタロットとポップオカルティズム」伊泉龍一 「グラストンベリーのタロット事情」河西瑛里子 II Tarot in Japan 「タロット・カードとともに歩んだ半世紀――タロット・カードを日本に初めて輸入販売した会社の物語」 佐藤元泰 「日本におけるタロットの受容史――澁澤、種村と「タロウかタロットか」論争」夢然堂 「タロット占いが教えてきたもの――雑誌『マイバースデイ』から読み解く」橋迫瑞穂 [対談] 「タロットに流れるエネルギーの系譜」 鏡リュウジ+伊泉龍一 III Tarot in Art 「アレイスター・クロウリー、絵画、及びパレルモ・コレクションの諸作品」マルコ・パーシ 松田和也訳 「映画における「愚者」」エミリー・オーガー 伊泉龍一訳 「ケアラケアクア女神オラクルカード」小田まゆみ [インタビュー] 「タロットを描く」天野喜孝 [図版構成]萩尾望都デザインタロットカード IV Tarot in Action 「タロットの与えてくれるもの」暮れの酉 「カードとカードの間からこぼれ落ちるもの」ニシー 「「占い」の、内なる道徳律。」石井ゆかり 「思考ツールとしてのタロット」米光一成 V Tarot in Life 「『はじめてのタロット』を作った日々」荒井良二 「タロットカードと僕」蒼井翔太 「ロンドン・タロット・ツアー」ジェラルディン・バスキン 鏡リュウジ訳 VI Tarot in Perception 「占いと知覚」千葉雅也 【ブックガイド】個性派タロット本・ブックガイド MU BOOK information forum 出張版 星野太朗 編集後記 鏡リュウジ

-

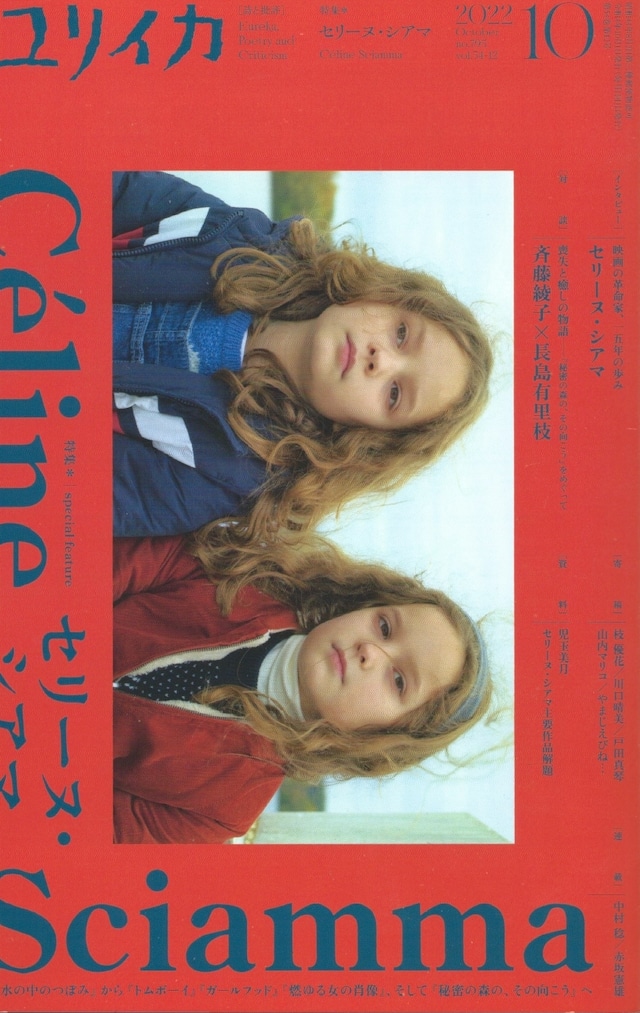

ユリイカ 2022年10月号 セリーヌ・シアマ

¥1,650

SOLD OUT

『秘密の森の、その向こう』9月23日公開。 女性監督初のカンヌ国際映画祭クィア・パルム受賞作である『燃ゆる女の肖像』(2019)が日本公開され大きな話題を呼んでから二年、来たる9月23日に最新作『秘密の森の、その向こう』(2021)が待望の公開となる。祖母、母、娘という三世代の女性が時空を超え出会うことで紡がれる物語において、視線はより複雑に交差しながら、互いを癒す力になってゆく。クィア映画の俊英はいまなにを見つめるか——セリーヌ・シアマのまなざしを追う。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,500円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|238 ISBN|978-4-7917-0422-4 初 版|2022年09月 Contents 特集*セリーヌ・シアマ——『水の中のつぼみ』から『トムボーイ』『ガールフッド』『燃ゆる女の肖像』、そして『秘密の森の、その向こう』へ ❖インタビュー 映画の革命家、一五年の歩み / セリーヌ・シアマ(聞き手=児玉美月) ❖視線を紡ぐ 水平の美学——セリーヌ・シアマによる親密性の技法 / 菅野優香 セリーヌ・シアマのエレメント / 横田祐美子 ❖その物語の先へ 森で黒豹を放つ——映画『秘密の森の、その向こう』のこと / 川口晴美 タコは消えた / 山内マリコ ❖セリーヌ・シアマという眼差し 蛸の誕生——『水の中のつぼみ』における「クィア」な少女たちと同性愛の脱ロマンティック化 / 宮本裕子 『トムボーイ』論——ジェンダーの名乗りと引き受け、そしてその処罰あるいはクィアな時間の可能性/ 古怒田望人/いりや 『ガールフッド』あるいはガールズ・イン・ザ・フッド / 上條葉月 書かれなかった歴史を描きなおす——セリーヌ・シアマ『燃ゆる女の肖像』 / 小澤京子 ❖マンガ 描く女の肖像——『燃ゆる女の肖像』によせて / やまじえびね ❖対談 喪失と癒しの物語——『秘密の森の、その向こう』をめぐって / 斉藤綾子×長島有里枝 ❖水平と円環 慰め、癒やし、回復するための「共助」——『秘密の森の、その向こう』におけるケアの描かれ方 / 関根麻里恵 娘と母の、味蕾の向こう——『秘密の森の、その向こう』にみる少女たちの食事 / 久保 豊 おもちゃ箱の奇跡——子どもについての新たな物語 / 原田麻衣 薄明かりの空き地 / 今村純子 ❖イラスト 消失点の消失 / もぐこん ❖スクリーンを見つめて 哀しみにさえ辿り着けないこの場所で / 戸田真琴 あなたも、私も、誰も悪くない / 枝 優花 ❖変容の輪郭 アクトリスとズッキーニ——セリーヌ・シアマと「女優」のゆくえ / 田村千穂 音楽へ「新たに加わること」をめぐって——セリーヌ・シアマ監督作品における踊ること、歌うこと、聴くこと / 辻 佐保子 脚本家としてのセリーヌ・シアマ——『水の中のつぼみ』から『パリ13区』に至る、未来を創造する試み / 上原輝樹 ❖資料 セリーヌ・シアマ主要作品解題 / 児玉美月 ー ❖忘れられぬ人々*12 故旧哀傷・太田一郎 / 中村 稔 ❖物語を食べる*21 豚は知性的な生き物である / 赤坂憲雄 ❖詩 眠船 / 青柳菜摘 ❖今月の作品 渋井孔太・立一 祐・江田つばき / 選=大崎清夏 ❖われ発見せり 勢いが気になる / 指田菜穂子 表紙・目次・扉……北岡誠吾 表紙図版……『秘密の森の、その向こう』9月23日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、Bunkamuraル・シネマほか全国順次ロードショー ©︎2021 Lilies Films / France 3 Cinéma 配給:ギャガ

-

ユリイカ 2022年08月号 現代語の世界

¥1,760

現代語はいまの新しいことばなのか。 俗語や新語は常に流行り廃りとともにある。なにが生き残り、なにが淘汰されるのか、あるいは10代のことば遣いはなぜかくも言語的に隔絶した文法と語彙をもつのか、標準化された透明な現代語とはなんであるのか。問いはいま発せられる、もしくは耳にしていることばの数々から多重に生起していく。現代語は来たるべき明日のことばに向かって今日も息づく。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,600円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|285 ISBN|978-4-7917-0420-0 初 版|2022年07月 Contents 特集*現代語の世界——若者言葉から語用論まで ❖鼎談 現代語という不可解なもの――語彙と文法の波間に / 飯間浩明・川添 愛・山本貴光 ❖ことばの現代/現在をめぐって 現代は俗語の時代 / 米川明彦 昭和の日本語と現代語 / 窪薗晴夫 危機言語としての地域のことば / 田窪行則 流行語を百科事典に載せるとは?――ウィキペディアが記録する現代のことば / 北村紗衣 ❖書き遺されるもの 一〇〇年前の流行語と一〇〇年後の普通語 / 平山亜佐子 語尾とうしろめたさ / 山本ぽてと ❖「させていただく」のは誰のため 日本語における現代とはいつのことか――敬語からみた日本語史 / 近藤泰弘 すり減る敬意と日本語の現在 / 滝浦真人 歴史語用論(タイムマシン)から見る「させていただく」の現代語性 / 椎名美智 言語の多様性と向き合う――『エリートと教養』の考察を通じて / 川原繁人 ❖今様のうたい手 何万回でも光る遠吠え! / 初谷むい 川柳のように / 暮田真名 ❖規範と逸脱、あるいは第三項 「新しい言葉づかい」はどのように規範となるのか――アイデンティティ・メタ語用論的言説・イデオロギー / 中村桃子 論理は歌う、あるいは橋本治的現代語論 / 千木良悠子 現代語訳は誰のことばか――『源氏物語』の現代語訳をめぐって / 木村朗子 第三の次元に属する現代語――「対話」としての世界文学 / 邵丹 ❖現代語話者の憂鬱 ギャル的批判能力は時代おくれなのか / 鈴木涼美 「ぴえん」という余白 / 佐々木チワワ ❖つぎつぎになりゆくいきほひ ことばとVTuberと戦争と / 吉岡 乾 「若者言葉」の生成と観察 / 堀尾佳以 「マジ卍」と「ぴえん」に映る若者の心 / 工藤 俊 「知らんけど」の言語哲学 / 和泉 悠 ❖生まれようと欲するものは…… 母音殺し、ピンポン玉のゆくえ――HipHopとTikTokの現場から / つやちゃん 「婉曲の踏み車」と変わらないイデオロギー――エイズ、サル痘、〈悪所〉のハッテン場を中心に / クリス・ローウィー ❖現代語の現場はどこにあるのか 近頃現代語の不振を論ず――『鬼滅の刃』と『アオアシ』の人気を手掛かりに / 可児洋介 現代口語演劇と、あまり関係のない現代口語 / 綾門優季 不自然でうける――話法・語り・ツッコミにおける自由なポリフォニー / 大岩雄典 Y2Kは現代語か――ファッションリバイバルとアーカイブファッションの身体 / 五十棲 亘 ❖モデルニテの軌跡 うつろう言葉の捉え方――「現代語」を考えるためのブックガイド / 山本貴光 ー ❖忘れられぬ人々*10 故旧哀傷・小柴昌俊 / 中村 稔 ❖物語を食べる*19 代理母は卵の夢にうなされて / 赤坂憲雄 ❖詩 全てが遠のき、近づいている / 牛山茉優 ❖今月の作品 奥山紗英・内田颯太・渡辺八畳 / 選=大崎清夏 ❖われ発見せり 詩も俳句も詩 / 堀田季何 表紙・目次・扉……北岡誠吾

-

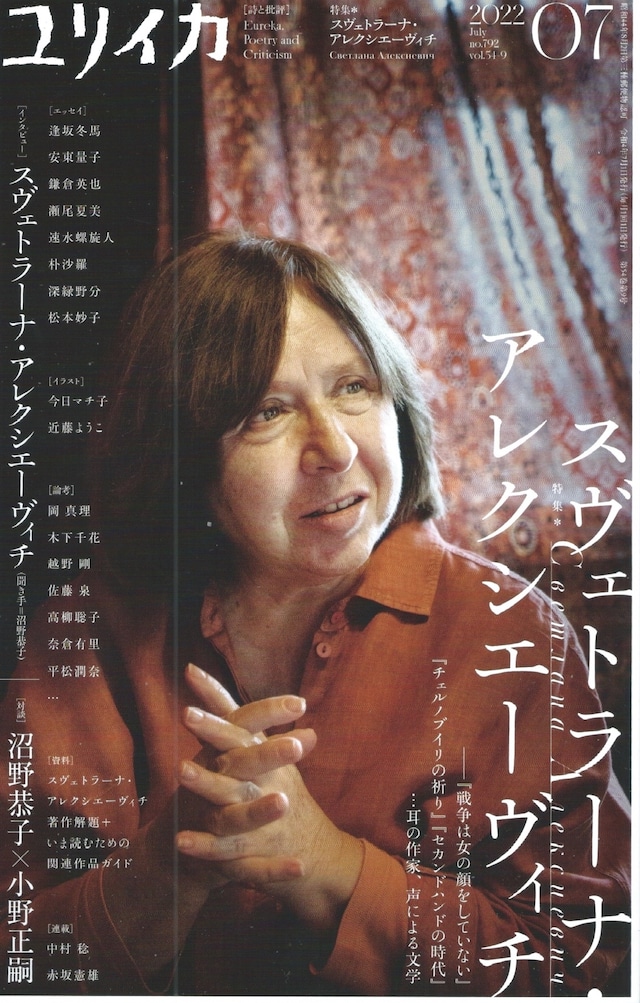

ユリイカ 2022年07月号 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ

¥1,650

映画『戦争と女の顔』7月15日公開。 アレクシエーヴィチは「小さな人々」の声をひたすらに聞く。20世紀ソ連の大きな物語のなかを生きた一人ひとりの感情を掬いあげた作品群は「現代の苦しみと勇気に捧げられた記念碑」と評され、ノンフィクション作家として初めてノーベル文学賞を授与されることとなった。そしていま彼女の追い続けるテーマはアクチュアルなものとして我々の眼前に迫っている——。 『戦争は女の顔をしていない』のコミカライズ(2019-)が注目を集め続けるなか、来たる7月15日には同作を原案としたロシア映画『戦争と女の顔』が公開となる。いまこそアレクシエーヴィチの織り成す文学、そして彼女の拾いあげた幾つもの声に耳をすませたい。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,500円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|237 ISBN|978-4-7917-0419-4 初 版|2022年06月 Contents 特集*スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ ——『戦争は女の顔をしていない』『チェルノブイリの祈り』『セカンドハンドの時代』…耳の作家、声による文学 ❖インタビュー 文学はあるべき姿を取り戻した / スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 聞き手・構成=沼野恭子/訳=ターニャ・ミツリンスカヤ ❖アレクシエーヴィチの声 声を翻訳する / 松本妙子 それを「ドキュメンタリー」と彼女は語った / 鎌倉英也 ❖「聞き書き」の言葉 とばりの向こうの声を集める——アレクシエーヴィチ、「聞き書き」の力 / 佐藤 泉 ベラルーシの作家としてのアレクシエーヴィチとロシア語 / 越野 剛 切なる声の中継者——聞き書きという生きざま / 奈倉有里 ❖歴史と記憶 声の怖さ / 朴沙羅 二番煎じの悲劇の場所から / 安東量子 聞く者たちの文学、忘却に抗するための会話 / 瀬尾夏美 語られなかったこと、書かれなかったこと / 近藤ようこ ❖戦争をめぐる語りと沈黙 アレクシエーヴィチの女性たち——ナラティブの身体性 / 高柳聡子 「語られない」声に耳を澄ます / 市川ひろみ 国民化の欲望と戦争の記憶——女性兵士の/についてのナラティブ / 前田しほ 帰還兵たちの〈沈黙の海〉——軍事精神医療の歴史と証言から考える / 中村江里 ❖対談 アレクシエーヴィチの文学はいかに芽吹くか / 沼野恭子×小野正嗣 ❖ウクライナ侵攻のさなかで 亜鉛の記憶 / 岡 真理 『チェルノブイリの祈り』を読む——問われる“福島”からの覚醒 / 安元隆子 痛みへのノスタルジア——アレクシエーヴィチ『セカンドハンドの時代』におけるポストソヴィエトの徴候 / 平松潤奈 声なきものの声を織る——スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの「小さき人々」 / 中西恭子 ❖二一世紀の日本から たくさんのわたし / 今日マチ子 「生の声」を提示する、アレクシエーヴィチの思想 / 逢坂冬馬 戦争に抗う / 深緑野分 『戦争は女の顔をしていない』と漫画表現 / 速水螺旋人 ❖〈戦争〉と〈女〉 「戦争漫画」と女性——コミカライズ版『戦争は女の顔をしていない』によせて / 藤岡俊博 肉の空洞——フェミニスト映画批評の性器的展開のために / 木下千花 距離の回復——『戦争と女の顔』における身体 / 畠山宗明 ❖資料 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著作解題+いま読むための関連作品ガイド / 高柳聡子 ー ❖忘れられぬ人々*9 故旧哀傷・木内良胤 / 中村 稔 ❖物語を食べる*18 残されし人々の帰還 / 赤坂憲雄 ❖詩 星ノ紅茶 / 小野絵里華 ❖今月の作品 ユウ アイト・二宮 豊・小川茉由・渡辺八畳 / 選=大崎清夏 ❖われ発見せり 天界に「奇異」を放て / 中西悠喜 表紙・目次・扉……北岡誠吾 表紙写真……TT News Agency/アフロ

-

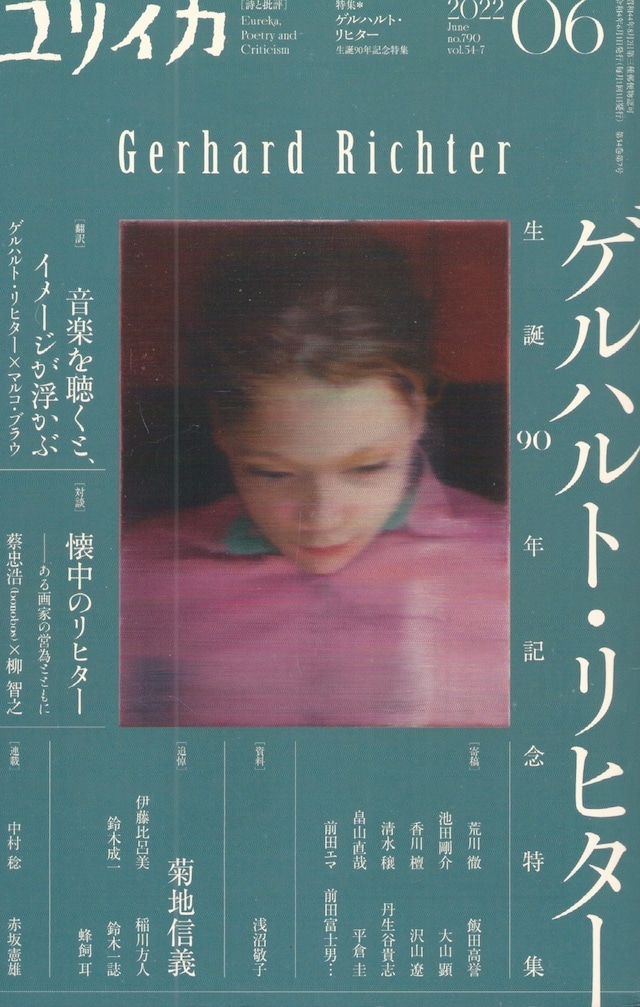

ユリイカ 2022年06月号 ゲルハルト・リヒター

¥1,980

「ゲルハルト・リヒター展」開催記念特集。 90歳を迎えるゲルハルト・リヒターという画家にどれほどの美術史が収められているのか、そこに問われている制作の思考/試行とはいかなるものであるのか、触知的なマチエールによる透徹した画面が世界を茫洋としたリアリズムに読み替える、歴史と記憶の思考、あるいは戦争……、ドイツの巨匠はなにを問いかけるのか。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,800円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|349 ISBN|978-4-7917-0417-0 初 版|2022年05月 Contents 特集*ゲルハルト・リヒター――生誕90年記念特集 ■翻訳 音楽を聴くと、イメージが浮かぶ / ゲルハルト・リヒター×マルコ・ブラウ 訳=西野路代 ■塗り尽くされるもの/塗り替えられるもの/塗り込められるもの ビルケナウの鏡――ゲルハルト・リヒターの《ビルケナウ》インスタレーション / 清水穣 写真に似たもの――ゲルハルト・リヒターの〈記憶絵画〉と女性イメージ / 香川檀 《ビルケナウ》の白いページ――ゲルハルト・リヒター『93のディテール』試論 / 西野路代 戦争の記録と野蛮の起源、そして恐怖と哀悼 / 飯田高誉 ■社会主義‐資本主義リアリズム 二つの体制 / 沢山遼 ドイツの戦争トラウマを作品のテーマとすることは可能か?――ヨーゼフ・ボイスがゲルハルト・リヒターに与えた影響 / 渡辺真也 ゲルハルト・リヒターの「わかりにくさ」とドイツの歴史 / 長谷川晴生 リヒター、イデオロギー、政治――ゲルハルト・リヒター再読 / 菅原伸也 ■対談 懐中のリヒター――ある画家の営為とともに / 蔡忠浩(bonobos)×柳智之 ■エッセイ 写真はイメージです / 畠山直哉 カーテン越しの光 / 田幡浩一 絵画と写真、リアリティと距離 / 前田エマ ■抽象は伏在する アブストラクト・ペインティングを真剣に受け止める――ゲルハルト・リヒター『一枚の絵の一二八枚の写真、ハリファックス一九七八年』 / 平倉圭 分割と接合――ゲルハルト・リヒター《リラ》 / 池田剛介 イデオロギーとの別れ――T・J・クラーク「グレイ・パニック」を手がかりに / 関貴尚 ■散文 硝子絵画の居住者たち――ゲルハルト・リヒター《カードの家(5枚)》にて / 河野咲子 ■コスモスとコンステレーション 「位置価(Stellenwert)」を問う科学と芸術へ――G・リヒターとW・オストヴァルトの《アトラス》 / 前田富士男 フォト・ペインティングと神経系イメージ学 / 坂本泰宏 ディストーション・偽色・スペクトログラム――リヒターの音響 / 荒川徹 ■画家の杣道 マローヤの蛇――シルス、リヒター、アンネ / 杉田敦 ゲルハルト・リヒターの余白に…… / 丹生谷貴志 視差のリアリズムへ――リヒターのクールベ / 新藤淳 ■写真から遠く離れて リヒターを通して考える「写真とは何か」 / 大山顕 フォトリアルとはなにか――リヒターから遡行する / 江本紫織 ゲルハルト・リヒターとグラフィックデザイン――デザイン的視点から読み解く初期フォト・ペインティング / 三橋光太郎 機械化された沈黙と、資本主義リアリズム / 布施琳太郎 ■リヒターに向かって ゲルハルト・リヒター 鏡としての絵画 / 浅沼敬子 ー ■忘れられぬ人々*8 故旧哀傷・粕谷一希 / 中村稔 ■物語を食べる*17 臓器提供者のいまわの恋 / 赤坂憲雄 ■追悼*菊地信義 菊地さんをたどる / 伊藤比呂美 菊地信義について、ほんの少しのことを / 稲川方人 菊地氏について / 鈴木成一 余白のうらがわ――菊地信義を追悼する / 鈴木一誌 菊地さんのこと / 蜂飼耳 ■詩 ある映像作家の死 / 松本圭二 ■今月の作品 たかすかまさゆき・江田つばき・内田颯太・牛島敦子 / 選=大崎清夏 ■われ発見せり スラヴ語のタペストリー / 豊島美波 表紙・目次・扉=北岡誠吾 表紙図版=ゲルハルト・リヒター《エラ(903-1)》 2007年 作家蔵 油彩、キャンバス 40×31cm © Gerhard Richter 2022(07062022) 「ゲルハルト・リヒター展」出品作品より 2022年6月7日(火)―2022年10月2日(日) 東京国立近代美術館 2022年10月15日(土)―2023年1月29日(日) 豊田市美術館

-

ユリイカ 2022年05月号 菌類の世界

¥1,870

SOLD OUT

菌糸の眷属たち。 きのこが文化的、文学的であることは実にさまざまなエクリチュールが描きだすところであるが、菌類はどうだろうか。きのこを包含したその領野はさらに広大無辺にこの世界を取り巻き、構成している。菌類が織りなす網目に分け入り、南方熊楠、ジョン・ケージ、ビアトリクス・ポターの営為をたどりなおす。繁茂しつづける菌類を覗きみる。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,700円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|341 ISBN|978-4-7917-0416-3 初 版|2022年04月 Contents 特集*菌類の世界――きのこ・カビ・酵母 ❖小説〈1〉 きの旅 / 高原英理 ❖きのこ目を啓く 人生、菌色。 / 新井文彦 きのこ画家が生えるまで / 大竹茂夫 ❖きのこと仲間たち きのこ博士と菌類の未来 / 保坂健太郎 菌類を“追う” / 星野 保 菌類に学ぶ〔コラム:本当の菌って何?〕 / 細矢 剛 「菌」と呼ばれるものたち――カビ、細菌、そしてウイルス / 武村政春 ❖マンガ Spores of relief / 月森吉音 ❖菌類としての大地 菌類と土の来た道 / 藤井一至 ブナ原生林が語る菌類の魅力 / 大園享司 植物と菌類との助け合いと騙しあい――実はしたたかな共生関係の実態 / 末次健司 地衣類に覆われて / 大村嘉人 ❖終わりなき生命 超能力微生物 / 小泉武夫 発酵という無限の未来 / 小倉ヒラク ❖食の菌類学 菌類と「食べる」ということ / 石川伸一 ルネサンスのきのこ学――菌類学への道しるべ / 鶴田想人 ❖きのこはうたう 遠方のマシュルーム、近くの茸――あるいは、わざわざ叢(くさむら)のなかに / 與謝野文子 きのこ短歌コレクション(ちょっとカビつき) / 石川美南 ❖きのこのエクリチュール きのこ文学最前線――回顧と展望 / 飯沢耕太郎 妖精の環――菌類学者ビアトリクス・ポター / 寺村摩耶子 妖精とキノコ、魔女とキノコ、メディウムとしてのキノコ / 河西瑛里子 雨の樹とキノコの庭――武満徹、その音の糸 / 髙山花子 ❖詩 すべての生きものはキノコだ! 私は恐竜図鑑を読んでいた / 小笠原鳥類 ❖形態学/生態学 菌類をめぐるヘッケル的夢想 / 倉谷 滋 菌類模型の周辺――ムラージュ文化考 / 石原あえか 無節操にも、きのこのように / 雑賀恵子 トラブルと共に生きる術――第六の絶滅期における菌類とkin-making / 逆卷しとね ❖分け入っても分け入っても…… きのこから始める菌類カルチャー・マップ / 堀 博美 ❖小説〈2〉 視肉の孝 / 柴田勝家 ❖座談会 変形菌のアルス・コンビナトリア――アートとサイエンスの紐帯 / 松本 淳×唐澤太輔×齋藤帆奈 ❖這い進む学び 粘菌からロマネスクへ / 金沢百枝 魅力的な「傍系」たち / 柞刈湯葉 ❖粘菌という思考とはなにか 粘菌のジオラマ行動力学――迷路の中の採餌行動を例に / 中垣俊之 「砂山/砂粒」トラウマを生きる真正粘菌 / 郡司ペギオ幸夫 変形菌の「自己」から未来の「自己」へ / 増井真那 粘菌の環世界――ユクスキュルが捉えた、粘菌の二つの存在様式 / 釜屋憲彦 粘菌哲学の視座――触覚と原形質流動 / 唐澤太輔 「粘菌学者・昭和天皇」の科学社会史 / 右田裕規 ❖菌糸はどこまでも 菌類を知るためのブックガイド / 佐野悦三 ー ■忘れられぬ人々*7 故旧哀傷・加藤建二 / 中村 稔 ■物語を食べる*16 フォアグラ的な肥満のはてに / 赤坂憲雄 ■詩 「黒雲」考 / 藤井貞和 ■今月の作品 小川茉由・米山然・江田つばき・秋葉政之 / 選=大崎清夏 ■われ発見せり Siri、構造主義を具現化した「精神」? / 長谷川朋太郎 表紙・目次・扉=北岡誠吾

-

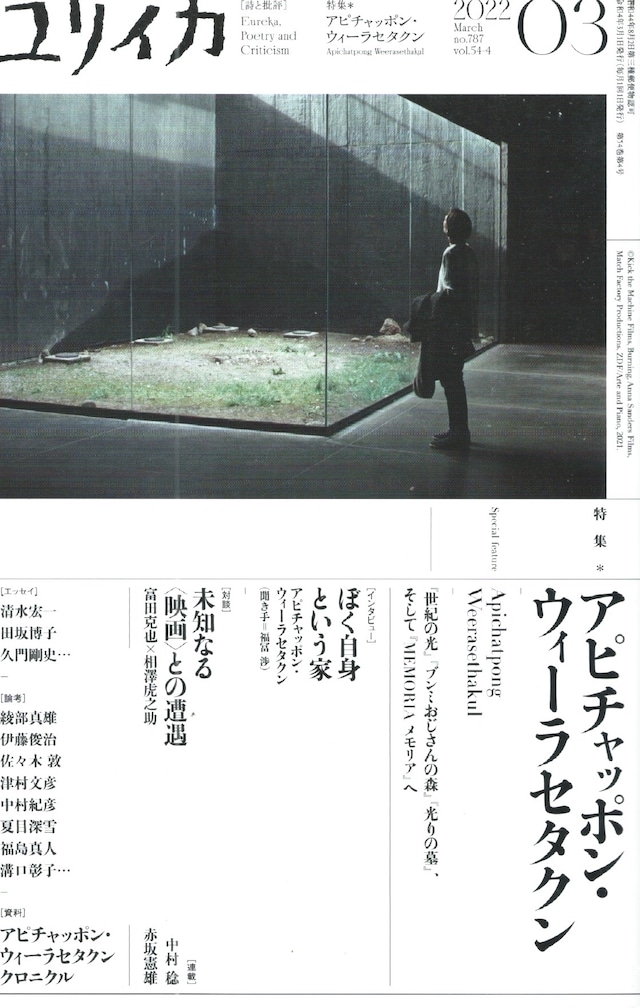

ユリイカ 2022年03月号 アピチャッポン・ウィーラセタクン

¥1,650

SOLD OUT

待望の長篇最新作『MEMORIA メモリア』3月4日公開。 タイに生まれ、とりわけ東北地方イサーンの記憶——精霊、民話、森——を写し続けてきた作家アピチャッポン・ウィーラセタクン。『ブリスフリー・ユアーズ』、『トロピカル・マラディ』、そしてタイ映画史上初のパルムドール受賞作『ブンミおじさんの森』に続く四度目のカンヌ国際映画祭受賞作となった『MEMORIA メモリア』では、南米コロンビアという“異郷の地”をいかに写したのか。いまこそ、アジアそして世界にとって最重要の映像作家に迫る。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,500円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|253 ISBN|978-4-7917-0414-9 初 版|2022年02月 Contents 特集*アピチャッポン・ウィーラセタクン——『世紀の光』『ブンミおじさんの森』『光りの墓』、そして『MEMORIA メモリア』へ ❖インタビュー ぼく自身という家 / アピチャッポン・ウィーラセタクン 聞き手=福冨 渉 ❖映画と記憶 科学と神秘 / 佐々木 敦 アピチャッポンの耳、『MEMORIA メモリア』の音 / 長門洋平 記憶、儀礼、投影——アピチャッポン作品をつなぐ「アンテナ」 / 中村紀彦 よそものたちの記憶の旅——アピチャッポンのコロンビア / 新谷和輝 ❖共振する幻 Memoria——記憶の残響 / 清水宏一 シンクロニシティ / 久門剛史 「アピチャッポン・ウィーラセタクン 亡霊たち」の記憶 / 田坂博子 ❖不可視なるもの 横断するガイストの振動——アピチャッポン・ウィーラセタクンの霊性美術 / 伊藤俊治 異化されたゾミアの物語——アピチャッポン・ウィーラセタクン『真昼の不思議な物体』をめぐって / 石倉敏明 イサーンの森からの帰還——『ブンミおじさんの森』と精霊の民族誌 / 津村文彦 ❖芸術と政治 諦観からの応答——『世紀の光』を『光りの墓』の伏線として読む / 綾部真雄 アピチャッポンのカメラに写るもの、写らないもの / 足立ラーベ加代 新たなる二院制?——アピチャッポン作品における政治、科学、記憶 / 福島真人 ❖対談 未知なる〈映画〉との遭遇 / 富田克也×相澤虎之助 ❖光の地層 映画の神様なんかいらない——『MEMORIA メモリア』をめぐって / 福間健二 『光りの墓』を思い出す / 金子由里奈 今立っているその場所に、すでにある多世界——抵抗者としてのアピチャッポン・ウィーラセタクン試論 / 太田光海 無口な彫像たちの声をきく——《Fireworks(Archives)》の舞台から / 椋橋彩香 ❖巡り会うふたり Blissfully Yours——森と夢と2つの世界 / 夏目深雪 ゲイ・ロマンス、精霊、シャーマン、虎、フレンドリーな「おばさん」——『トロピカル・マラディ』の魅力を叫ぶ / 溝口彰子 タイ“クィア映画”天文図の素描——アピチャッポンを主星として / 児玉美月 ❖映画の旅路 タイ映画史にアピチャッポンは接続できるのか? / 石坂健治 アピチャッポン・ウィーラセタクンと実験映画 / 阪本裕文 スローシネマ、アピチャッポン、マジックリアリズム / 銭 清弘 ❖資料 アピチャッポン・ウィーラセタクン クロニクル / 中村紀彦 ー ❖忘れられぬ人々*5 故旧哀傷・岸薫夫 / 中村 稔 ❖物語を食べる*14 愛と痛みと恐怖が運命をひらく / 赤坂憲雄 ❖詩 三月日より / 山岡ミヤ ❖今月の作品 川窪亜都・秋葉政之・シーレ布施・江田つばき / 選=大崎清夏 ❖われ発見せり ワードローブから本棚へ / 赤阪辰太郎 表紙・目次・扉=北岡誠吾 表紙図版=『MEMORIA メモリア』©Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021.

-

ユリイカ 2021年09月号 立花隆

¥1,760

ジャーナリストの肖像。 ニュージャーナリズムの時代からおよそ世辞万端、時事から古今の文物に通じるかのように扱われながら一貫したテーマを手放さなかった後年に至るまで立花隆がひたすらに書きつづけ、そこに剔抉されていたもの、人間が人間として生きてあることとはなにか、死にさえ恐れず向かっていったその軌跡を追う。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,600円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|285 ISBN|978-4-7917-0405-7 初 版|2021年08月 Contents 特集*立花隆――1940-2021 ■インタビュー 「純粋観客」に向かって――クールとホットの狭間に / 平尾隆弘 聞き手・構成=木村俊介 ■立花隆の季節 橘隆志が生きた時間 / 池辺晋一郎 “最初の歴史家”としてのジャーナリスト / 船橋洋一 ■〈研究〉という腑分け 大宅壮一と立花隆――「智的労働の集団化」・大宅文庫と「田中角栄研究」 / 阪本博志 「田中角栄研究」以前以後――「政治家の研究」とはなにか / 鈴木洋仁 屋上からの眺め――あるいは『立花隆の書棚』から見える風景 / 鈴木貴宇 六八年と自共対決の葬送――立花隆の共産党論に寄せて / 小泉義之 「VS」と「アウフヘーベン」 / 長濱一眞 ■見当識の探求 学術研究の大応援者、立花さんの思い出 / 佐藤勝彦 知るために生ききる――晩年の番組制作で間近に見た姿から / 岡田朋敏 Specimenの棚 / 薈田純一 ■生命の輪郭と科学の精神 科学ジャーナリストではなく、科学応援者 / 内田麻理香 科学と「臨死体験」――立花隆の死生観 / 橋迫瑞穂 「脳死三部作」と脳死――立花隆のレールの外側へ / 古俣めぐみ 『宇宙からの帰還』はどこから帰ってきたのか / 井田 茂 ■「調べて書く」ために 立花さんを東大にお呼びした理由 / 松田良一 立花先生と情報技術 / 加藤 淳 教育者としての立花イズム / 岩田陽子 ■亡国の知識人 時代の寵児というの他なし――立花隆氏追悼 / 高山 宏 現代的教養とプラクティカルな歴史――『天皇と東大』の歴史哲学 / 木村直恵 「知識人」と「知の巨人」――二〇二一年、立花隆から考える / 木村政樹 「知の巨人」の小ささ――立花隆における読書と教養 / 松井健人 ■エコロジー的発想の往還 立花隆というガルガンチュア / 宇田川 悟 コンポスト葬――生物としての生と死 / 岡安直比 立花隆『「知」のソフトウェア』を再読して / 横田増生 ■いま、立花隆を読む 時代精神の「HOT」な記録――立花隆『アメリカ性革命報告』を読む / 水無田気流 青春の群像劇――『青春漂流』について / 藤田結子 フィルムと闇の奥――立花隆映画研究 / 吉田伊知郎 立花隆と香月泰男が遺してくれた「記憶の遺産」 / 山 愛美 ひとが「タチバナる」とき――立花隆は武満徹になにを聞きたかったのか / 渡邊未帆 ■立花隆と未来 立花隆主要著作解題 / 緑 慎也 立花隆略年譜 ー ■連載 私の平成史 19 / 中村 稔 ■物語を食べる*8 人力車には植民地の影が射す / 赤坂憲雄 ■詩 相撲 他二篇 / 小峰慎也 ■今月の作品 堀内愛月・明石裕里・ピエルロモント・澁澤赤・為平澪・森ジュンイチ / 選=和合亮一 ■われ発見せり ペットとメディアの一八世紀 / 貝原伴寛 表紙・目次・扉=北岡誠吾

-

ユリイカ 2021年08月号 台湾映画の現在

¥1,760

SOLD OUT

今夏、台湾映画話題作続々公開! 日本の夏によく馴染む、湿った暑さの質感漂う台湾映画――80年代に華々しく幕を開けた台湾ニューシネマの作家たち(エドワード・ヤン、ホウ・シャオシェン…)がよく知られるが、日本統治・国民党による戒厳令の時代には厳しい統制のもとでしか制作されることのなかった台湾映画は、試行錯誤しながら自らのアイデンティティを獲得してきた。 台湾ニューシネマの異端児と呼ばれたチェン・ユーシュンの最新作『1秒先の彼女』の6月25日公開を皮切りに、白色テロ時代を描く台湾大ヒットホラー作『返校 言葉が消えた日』、ドキュメンタリー『日常対話』ほか多種多彩な公開作が続く今夏。その連綿と続く歴史を見つめなおし、台湾映画の現在地を描きだす。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,600円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|285 ISBN|978-4-7917-0404-0 初 版|2020年09月 Contents 特集*台湾映画の現在 ❖インタビュー〈1〉 『返校 言葉が消えた日』と白色テロの記憶を巡って / 徐 漢強 聞き手=編集部 ❖『返校 言葉が消えた日』の背後 台湾映画の歩み / 稲見公仁子 「白色テロ」記憶の耐えられない曖昧さ——『返校 言葉が消えた日』(二〇一九年)から窺えるもの / 丸川哲史 台湾ホラー映画一瞥 / 晏 妮 ❖響き合う記憶 私の記憶を呼び起こす台湾映画 / 一青 妙 星明かりの映画祭 / 李 琴峰 台湾映画礼讃 / 垂水千恵 ❖イラスト 映画館で待ち合わせ / 高 妍 ❖台湾映画の軌跡 ニューシネマ以前の台湾における映画状況——植民地期から戒厳時期まで / 三澤真美恵 台湾映画と言語のヘゲモニー / 四方田犬彦 ❖インタビュー〈2〉 台湾映画と出会うために / 田村志津枝 聞き手=温 又柔 スクリーンの向うに見る私の「台湾」——田村志津枝さんのお話をうかがって / 温 又柔 ❖台湾ニューシネマと香港 台湾文学と台湾ニューシネマ / 明田川聡士 中央で生まれた台湾の新しい波 / 暉峻創三 台湾武俠映画論——キン・フーから『黒衣の刺客』まで / 雑賀広海 ❖インタビュー〈3〉 『1秒先の彼女』の映し出すもの——『熱帯魚』『ラブ ゴーゴー』から四半世紀、映画への愛を胸に / 陳 玉勲 聞き手・構成=栖来ひかり ❖コロナ禍の台湾映画界 『1秒先の彼女』と二〇二〇年金馬奨の原点回帰とは / 栖来ひかり 新型コロナウイルス感染症下の台湾映画マーケット状況 / 西本有里 ❖台湾と中国と私たち 二〇〇〇年代以降の台湾映画における中台市場への眼差し——金馬奨、文創、新型コロナを巡って / 阿部範之 自己省察の系譜——『私たちの青春、台湾』をめぐる偶然と必然 / 吉川龍生 私たちの青春、その続きに導かれること / ナルコ ❖『幸福路のチー』から遡る 水の視線、光の映画 / 池澤春菜 台湾アニメーション映画六〇年史 / 叶 精二 ❖インタビュー〈4〉 母と私の『日常対話』——ドキュメンタリーのその先へ / 黄 惠偵 聞き手=児玉美月 ❖自己と他者 台湾“クィア映画”——『青春神話』から『君の心に刻んだ名前』へ / 児玉美月 恋のエチュード——台湾映画の少年少女たち / 野崎 歓 ❖言語と民族 台湾映画の言語リアリズム——『童年往事』から『セデック・バレ』へ / 新井一二三 台湾映画における日本表象——植民地時代から現代まで / 曾 文莉 魏徳聖における日本統治時代のエンタメ化 / 坂川直也 ❖資料 台湾映画作品ガイド——二〇〇〇年から二〇二一年まで / 江口洋子 ❖連載 私の平成史 18 / 中村 稔 ❖物語を食べる*7 猿の惑星からの伝言 / 赤坂憲雄 ❖詩 海にいた男 他二篇 / 清中愛子 ❖今月の作品 相内あみ・かるべまさひろ・鎌田尚美・勝部信雄・中村ニミ / 選=和合亮一 ❖われ発見せり プロレスをめぐる闘い / 犬飼彩乃 表紙・目次・扉=北岡誠吾 表紙図版=『返校 言葉が消えた日』2021年7月30日(金)TOHOシネマズ シャンテ他、全国ロードショー 配給:ツイン R-15 ©︎1 PRODUCTION FILM CO. ALL RIGHTS RESERVED.

-

ユリイカ 2021年07月臨時増刊号 安野光雅

¥2,420

安野光雅の絵とことば、追悼特集。 安野光雅の作品はいつもそこにあった。馴染み深く、親しみやすく、しかし諧謔と論理に彩られた、絵とことばの世界――。画家であり、文章をよくした。数多くの装幀、装画を手がけた。たくさんの本がいまも息づいている。安野光雅の世界をいまふたたび旅してみよう。絵のある人生に向かって、あるいはその向こうに。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|2,200円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|285 ISBN|978-4-7917-0402-6 初 版|2021年06月 Contents 総特集*安野光雅――1926-2020 ■口絵 安野光雅をめくる / 選=廣石 修 ■詩 annoさん / 谷川俊太郎 ■「絵のある人生」に向かって 安野さん。個人的なこと / 澤地久枝 いたずら好きの妖精 / 関 容子 安野さん、人と人とのつながりを思う / 末盛千枝子 安野光雅さんのヨーロッパ / 小澤俊夫 存在の不確かさが空に浮かんで――空想の繪本 / 司 修 ■対談 安野光雅と旅の道連れ――イングランド、イタリア、アイルランド、津和野 / 松岡和子 森 まゆみ ■旅と人 安野さんのアンテナ / 阿川佐和子 『津和野』 / 安野モヨコ 忘れられない雑談といたずら書き――温泉とセットのスケッチ旅行 / 山本朋史 盧舎那仏の微笑 / 中村 愿 どこか懐かしい淡彩の風景 / 中村 明 ■画家の肖像 独学の画家・安野光雅さん / 大矢鞆音 津和野の人――森鷗外とともに / 山崎一穎 安野光雅という絵描き / 林 綾野 「街道をゆく」から語る安野光雅――津和野生まれの装画家 / 桑島秀樹 安野光雅『繪本 平家物語』画論 / 出口久徳 ■空想工房の発明 安野光雅さんの判官贔屓 / 奥本大三郎 偉大なる「ボケ」 / 轡田隆史 安野光雅と河合隼雄の交叉点 / 河合俊雄 すばらしき数楽者 / 亀井哲治郎 安野光雅さんが岸田衿子さんの本を装丁をしたころのこと / 高橋順子 手品師の帽子のなかに安野さんはいる、かもしれない / 石井睦美 ■図版構成 『ユリイカ』表紙コレクション――1978−1979 ■ストーン・ブレイン博士のアルス Anno Mirabilis / 高山 宏 遊びのある科学性 / 池内 了 絵本の天文学者 / 寺村摩耶子 『数学大明神』――比類なき肥沃な対談 / 梅田 亨 虚実を遊ぶ――『空想工房』再読 / 林 哲夫 ■教室の点景 少年のような安野先生 / 森ミドリ 二等兵先生の落語 / 松田哲夫 安野光雅本を探して / 松原 茂 安野先生とこまつ座の宣伝美術 / 井上麻矢 授業「装幀の心と技」 / 川口美貴 真心で描く美しい創造世界――創意と工夫の装丁・装画芸術 / 小林真理 ■絵・歌・本 故郷とは子ども時代のこと――歌のなかの安野光雅 / 坪井秀人 歌のめぐりの絵と記憶 / 東 直子 安野光雅と佐藤忠良、そして教科書作り / 藤本朝巳 〈文学の絵本〉の軌跡を追って / 木股知史 安野光雅の本づくり / 大貫伸樹 ■絵本作家は今日も いつもジーンズで / 田中和雄 『旅の絵本』を旅したときのこと / 中島京子 大志の歌の祭りに寄せて / 大崎清夏 ふしぎなしてん / 辻川幸一郎 会えなかった画家 / 諏訪 敦 ■ふしぎなえほん 「絵描き」安野光雅が、絵本作家になるとき / 石井光恵 安野光雅の文字のない絵本 / 山本美希 日常感覚を異化する絵本――安野光雅とヨシタケシンスケ / 目黒 強 安野光雅と再話の実験――アイソーポス、グリム兄弟、アンデルセンの物語より / 横道 誠 ■安野光雅事始め 安野光雅書誌年表 / 廣石 修

-

ユリイカ 2020年10月臨時増刊号 別役実の世界

¥1,980

SOLD OUT

別役実の魅力に迫る、追悼特集。 戦後日本における不条理演劇の確立者として知られる別役実。しかしその活動は必ずしも演劇の枠内にとどまらず、その味わいは決して「不条理」の一言に尽くされるものでもなかった――。膨大な戯曲群はもちろん、虚実皮膜のエッセイから、驚きに満ちた批評、深いさみしさと優しさを湛えた童話・詩まで、その豊かな作品宇宙を一望し、唯一無二の佇まいを記憶する。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,800円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|310 ISBN|978-4-7917-0391-3 初 版|2020年09月 Contents ■オモイデの素顔 父の本とわたし / べつやくれい ■並走の追憶 別役実とアトリエ / 藤原新平 新しい舞台形式の創始者――追悼・別役実 / 鈴木忠志 宇宙の彼方へ旅立たれた別役さん / 小室等 ■対談 不条理の可笑しみ、生活者の佇まい / 佐藤信+柄本明 ■〈不条理〉の輪郭 別役実の戦後認識――『象』から始まる物語群 / 七字英輔 祈りの演劇――別役実とベケット / 岡室美奈子 The absurd of Exhaustion / 佐々木敦 アリスの叛乱、氾濫するアリス――別役戯曲の女性像 / 小澤英実 異質な共同体が現れるとき――解釈不能な有意味性 / 三木那由他 個人と社会の関係を問う別役実 / 今村麻子 ■面影をたどって ポーカーフェイスの人 / 橋爪功 憧れの人 / 林次樹 背骨パキパキのベツヤクサン / 内田洋一 ■座談会 ある劇作家のまなざし――別役実が捉えたもの / 岩松了+岡室美奈子+ケラリーノ・サンドロヴィッチ ■越境と協働 矛盾を軽やかに超越した作家への賛歌 / 吉田喜重 「不条理が潜む条理」のつきあい / 池辺晋一郎 ■未発表原稿 もの言わぬものがたり / 別役実 ■風のポエティーク 淋しいおさかな 淋しいネコ / 谷山浩子 優しさとさびしさと――別役実の詩と詩学 / 中西恭子 ■マンガ 探偵X氏 幻想植物密輸事件 / 小原愼司 ■時代から読む 原爆・被爆を描く別役実、あるいは戦後表象空間のなかの別役実――『象』『マクシミリアン博士の微笑』をめぐって / 成田龍一 方法としてのケロイドと「おにぎり」――別役実と原爆の問題 / 山本昭宏 電信柱と砂漠――別役実と安部公房 / 坂堅太 政治とアリスとユートピア――初期別役実テクストと〈幻想文学〉の共時性について / 茂木謙之介 別役実と寺山修司の「街」と「飛行」をめぐる二作品 / 梅山いつき ■電信柱のマルチヴァース そよそよ族とはなにか――劫初の言語の生まれるところ / 井辻朱美 虚実のあわいで遊ぶ――別役実のつくしものを読む / 山本貴光 雲丹の味と安楽椅子探偵――別役実の犯罪論・再考 / 春日武彦 じゃなくて、私がゴドーです……あるいは、Oui. Etrange, donc je le suis.――別役実と志村けんの存在論的笑い / 大岩雄典 ギャグマンガ的ナンセンスの再構築――『天才バカボンのパパなのだ』(一九七八年)における祝福と鎮魂 / 森下達 別役実を、テレビで見た / 濱田研吾 ■資料 別役実略年譜・全戯曲 一九三七→二〇二〇 / 野中広樹 別役実著作一覧 / 野中広樹

-

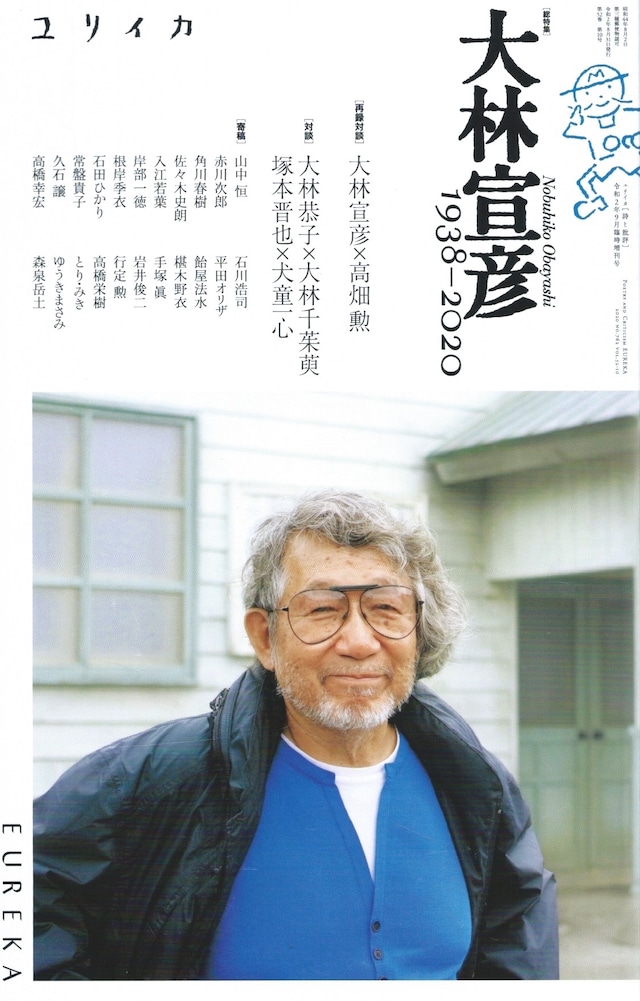

ユリイカ 2020年9月臨時増刊号 大林宣彦

¥1,980

追悼・大林宣彦——『海辺の映画館 キネマの玉手箱』 7月31日公開。 個人映画の先駆者として、CMディレクターとして、アイドル映画の名手として、反戦平和を願い続けた尾道の映画作家として——大林宣彦が日本の映像史にもたらしたものとは何だったのか。『海辺の映画館 キネマの玉手箱』を遺して旅立った永遠の映画作家の軌跡を辿る。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,800円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|378 ISBN|978-4-7917-0389-0 初 版|2020年08月 Contents 総特集◉大林宣彦——1938-2020 ❖図版構成 大林宣彦写真館 / 提供=PSC ❖永遠の映画作家 いまでもどこかで / 大林恭子×大林千茱萸 司会=安藤紘平 You Must Believe In Spring / 森泉岳土 一九七七年『HOUSE』直後の大林宣彦インタビュー / 大林宣彦 聞き手・構成=樋口尚文 ❖想いのなかで 大林監督へのオマージュ / 久石 譲 大林さんの肩書 / 赤川次郎 私にとっての大林宣彦監督 / 山中 恒 大林監督について思い出す、二、三の事柄 / 高橋幸宏 叔父のこと / 平田オリザ ❖個人映画から商業映画へ 映画少年魂の開花とその持続——大林宣彦を偲ぶ / 渡辺武信 大林宣彦・遥かなる個人映画の旅 / 木全公彦 テレビCMが育てた大林宣彦 / 山田奨治 『HOUSE』、映画史を変えた異形の詩篇 / 樋口尚文 「幼年期」の映画、あるいは記号化する日常と「身体」——極私的大林宣彦論 / 長谷正人 ❖8ミリ、16ミリ、35ミリ…… 映画を“調整”する気は毛頭ない / 塚本晋也×犬童一心 司会・構成=樋口尚文 金沢の思い出 / 手塚 眞 最も幸運な大林チルドレン / 小中和哉 大林宣彦という迷宮 / 岩井俊二 大林宣彦監督がくれた言葉たち / 行定 勲 あったらよかった青春の想い出! いたらよかった初恋の同級生‼ / ゆうきまさみ 大林映画と私 / とり・みき 映画として生きた人 / 高橋栄樹 ❖映画の幸福 大林宣彦の祈り——『転校生』のセルフリメイク / 北村匡平 「明るい画面」の映画史——『時をかける少女』からポスト日本映画へ / 渡邉大輔 『時をかける少女』とジュヴナイルSFの系譜 / 風野春樹 詩的な運命を生きる——『さびしんぼう』論 / 福間健二 ❖大林さんのこと 忘れな草君はキネマの玉手箱 / 角川春樹 連鎖する映画たち / 佐々木史朗 大林宣彦監督を偲んで / 阪本善尚 21世紀のデジタル大林映画 / 三本木久城 映画愛と遊び心を次世代に伝えたい / 竹内公一 學草太郎という音楽家との共演 / 山下康介 ターニングポイント / 和栗千江子 四〇年目の「これでも映画か」 / 野村正昭 ❖再録エッセイ 死に至る病い、としての映画の中で、恋の想念と出会った / 大林宣彦 ❖大林映画を生きる 大林監督の想い出と共に / 入江若葉 大林組を遠く離れて / 岸部一徳 監督を偲び / 根岸季衣 素晴らしき哉、ラビリンス! / 常盤貴子 人生を変えた出会い / 石田ひかり ❖いつか見た夢、いつか見た映画 大林宣彦『HOUSE』と悪夢のDiscover Nowhere / 石岡良治 ネコはネズミを黙殺したか / 重政隆文 大林宣彦とATG / ローランド・ドメーニグ 大林宣彦と「反時代的アイドル」たち /太田省一 テレビの中の居心地悪さ——『可愛い悪魔』についてのノート / 木原圭翔 映画『その日のまえに』論——メロドラマ的、あまりにメロドラマ的な「A MOVIE」 / 河野真理江 ❖想いの記憶 タイムマシンに / 飴屋法水 いつか成城で見たメロン / 椹木野衣 僕に再びランニングシャツを着させてくれた人 / 石川浩司 ❖再録対談 映画は境界を越えて / 大林宣彦×高畑 勲 ❖大林宣彦の旋律 幽霊と一輪車——映画による歴史叙述と反戦平和をめぐって / 山本昭宏 喪失の食べ方——大林宣彦監督作品における幽霊の機能についての覚書 / 川崎公平 『HOUSE』から『麗猫伝説』へ——遥かなる映画女優に捧げる悲歌(エレジー) / 志村三代子 ただの死がもたらす群生した〈軋み〉——大林宣彦における制作と思考 / 山本浩貴(いぬのせなか座) ❖資料 大林宣彦主要監督作品解題 / 伊藤弘了 装丁=原田光丞 表1-4写真=大林千茱萸 表1・表3・表4イラスト=森泉岳土 表2対向・目次・本扉写真提供=PSC

-

ユリイカ 2020年5月臨時増刊号 坪内祐三

¥2,970

“追悼読み”に捧ぐ手向けの花——。 坪内祐三はよく飲み、よく歩き、よく観て、なによりよく読んだ。雑誌を読み、小説を読み、評論を読み、ノンフィクションを読んだ。そして書いた。ひたすらに書いた。そこには徹底した自意識が敷かれていた。坪内祐三とはテキストと不即不離に結びついた行動の日々である。追悼文を読み、追悼の営為を問いつづけた坪内祐三の追悼特集。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|2,700円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|454 ISBN|978-4-7917-0384-5 初 版|2020年04月 Contents 総特集*坪内祐三――1958-2020 *グラビア 文壇アウトローズ・ファンキーナイト *Last Waltz 東京の人・坪内祐三 / 小沢信男 引用 / 山田稔 坪内祐三君を悼む / 康芳夫 レクイエム / 福田和也 回想・坪内祐三 / 佐伯一麦 風去りぬ――坪内祐三氏を悼む / 西村賢太 酔っ払いの天使 / 戌井昭人 *坪内祐三を探せ 坪内祐三の「文学」が気になって / 平山周吉 そんじょそこらの研究者より…… / 武藤康史 三月十一日 / 橋本倫史 *坪内祐三に誘われて 坪内さんの顔 / 南伸坊 一九七二年の世田谷ボーイ / 泉 麻人 かわいい人 / 渚 まゆみ 頭に浮かんだのは沢彰謙という俳優の顔だった / 小西康陽 坪内さんと行った新宿梁山泊『新・二都物語』 / 杉作J太郎 *対談 散文家・坪内祐三 / 亀和田武×壹岐真也 *青の時代 九〇年代の暢気だった日々 / 一志治夫 坪内祐三は高田馬場のギャツビーだった / 速水由紀子 大衆と未来を見つめていた考える人 / 新元良一 坪内さんの「文脈」に身をまかせたかった / 松尾 潔 *一九五八年問題 SF嫌いの矜持と寂寥――坪内祐三の思想について / 浅羽通明 ときには“映画”の陽を浴びて――坪内祐三と映画、あるいはアメリカ文学をめぐる断章 / 高崎俊夫 粋でイナセな、論壇のキース・リチャーズ / 和久井光司 *酒客・坪内祐三 『シブい本』以来の畏友 / 内藤誠 坪内祐三のいない酒場 / 髙平哲郎 坪内くんのいる風景 / 芝山幹郎 ある種の太宰治 / 中沢新一 誠実な無頼 / 久世朋子 *ツボウチ・イコノロジー 「古くさいぞ私は」で始まると、マニエリスムになる――坪内祐三氏追善 / 高山宏 テニス「山口組」の坪内祐三 / 山口拓夢 目利きの条件――「坪内祐三の美術批評 眼は行動する」を読む / 林哲夫 *まぼろしをおもう 一九八六年夏、富士正晴とのわずかな交流 / 中尾務 来阪の人 / 涸沢純平 坪内さんの「街的感覚」 / 江弘毅 『まぼろしの大阪』のこと / 安藤善隆 *〈評論家〉の批評 荒御魂 / 絓 秀実 坪内祐三における「死にがい」の探求と連合赤軍――『一九七二』を読み直す / 長谷正人 ささやかな「カミ」に触れる――坪内祐三試論 / 木澤佐登志 *モラトリアムとの邂逅 坪内祐三さんのこと――「ロマンティックなエゴイスト」など / 千葉俊二 『東京人』編集者の頃の坪内さん / 浦野興治 坪内さんとの出会いと別れ / 西堂行人 『彷書月刊』編集長をやる気がなかった坪内祐三さん / 皆川秀 *アンソロジー――坪内祐三傑作五選 ロマンティックなエゴイスト/私はなぜミラン・クンデラの長編小説を読めないでいるのか――本を買うタイミングについて/十歳、二十歳、三十歳、四十歳/非国民の見たワールドカップ/「正しさ」は一つではない、とバーリンは言う / 坪内祐三 *坪内祐三日記 坪内祐三行き当たりばったり / 桑原茂夫 切れぎれの記憶から / 湯原法史 坪内さんの酒 / 大竹聡 素直な髪 / 大和邦恭 坪内さんの電話 / 名嘉真春紀 *シブい本屋 坪内祐三について思い出せること / 岡崎武志 『文庫千趣』を待ちわびて――坪内祐三と文庫本 / 服部滋 新刊書店の坪内祐三さん / 佐野衛 *同時代としての坪内祐三 追悼 坪内祐三――『慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り』について / 大島一洋 坪内祐三の「楕円」について / 飯窪成幸 『『別れる理由』が気になって』と『酒中日記』の日々 / 寺西直裕 文壇アウトローズ・ファンキーナイト余録 / 増田結香 『東京』について / 森山裕之 *赤堤・三軒茶屋・新宿 歴史の天使が気になって――小島信夫論と福田章二論 / 苅部直 『明治の文学』の子ども / 大澤聡 坪内祐三『慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り 漱石・外骨・熊楠・露伴・子規・紅葉・緑雨とその時代』再読 / 坂口周 *Lesson of the masters たどり着いたと思ったらまた振り出しに戻っている――大相撲のこと / 大場純子 恩師・坪内祐三 / 赤井紀美 古くさいぞ僕は / 草彅洋平 「テレビドラマ」を観る坪内祐三――いくつかの観賞遍歴とその文学的視点 / 柿谷浩一 *ロングインタビュー ツボウチ青年の彷徨――1978-1996 / 坪内祐三 表紙・本扉写真=『酒中日記』撮影時より(撮影=赤井紀美) 装丁=細野綾子

-

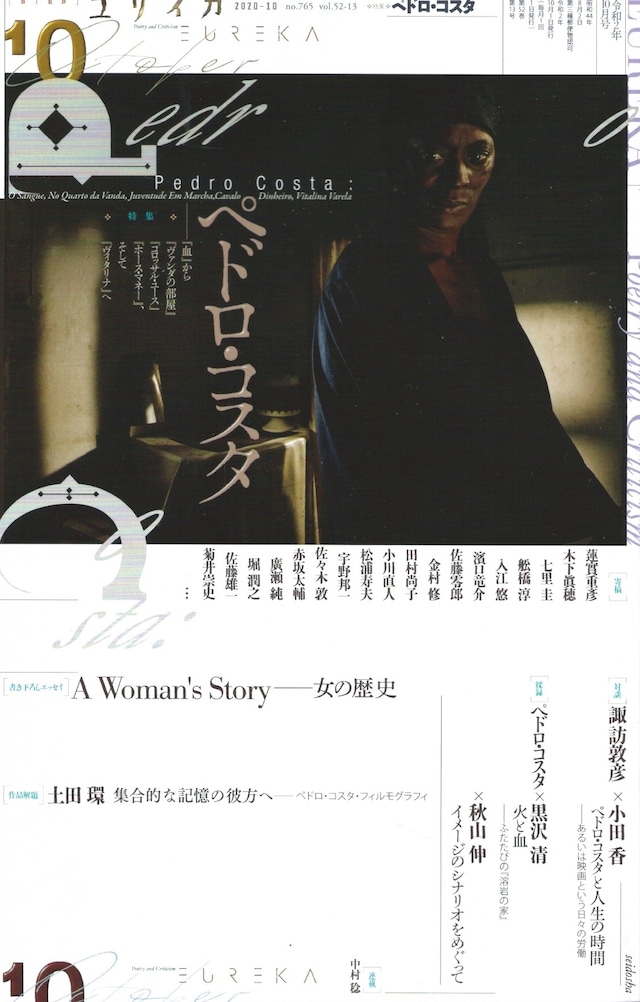

ユリイカ 2020年10月号 ペドロ・コスタ

¥1,980

SOLD OUT

最新作『ヴィタリナ』公開記念。 ポルトガル出身の映画作家、ペドロ・コスタ。ときに建築的映画として語られながら、その画面はさまざまに読み解かれてきた。『ヴィタリナ』は監督が『ホース・マネー』の撮影において出会った“女優”ヴィタリナ・ヴァレラを主演に迎えた最新作である。2019年のロカルノ国際映画祭において金豹賞と最優秀女優賞を受賞したその映画はなにを私たちにみせているのか。いまもっとも喫緊の映画監督のひとりを特集する。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,800円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|326 ISBN|978-4-7917-0392-0 初 版|2020年09月 Contents 特集ペドロ・コスタ――『血』から『ヴァンダの部屋』『コロッサル・ユース』『ホース・マネー』、そして『ヴィタリナ』へ ❖書き下ろし A Woman's Story――女の歴史 / ペドロ・コスタ 訳=中村真人 ❖ペドロへ/の手紙 十字架 シャワー 濡れた瓦……――『ヴィタリナ』をめぐってペドロ・コスタに訊いてみたい三つのことがら / 蓮實重彦 われわれは何をそこにつぎ込むのか――『ヴィタリナ』に存在すること、存在しないこと / ジョナサン・ローゼンバウム 訳=中村真人 ❖Vitalina Valera ペドロ・コスタ的世界の変遷 / 赤坂太輔 平行線は無限遠で交わる / 今村純子 映画の難民 / 宇野邦一 『ヴィタリナ』のラストショットを前に…… / 須藤健太郎 ❖映画作家という仕事 ペドロ・コスタと人生の時間――あるいは映画という日々の労働 / 諏訪敦彦 小田 香 私とペドロ・コスタ / 七里 圭 Quarantine Cinema――闇というオフスペース / 舩橋 淳 どうやって、それを見せてもらうのか / 濱口竜介 ❖ペドロ・コスタのマニエリスム 部屋を流れる奇妙な音 / 佐々木 敦 ペドロ・コスタの音像 / 長門洋平 生のドキュメントとしての演技――ペドロ・コスタとリハーサルの方法 / 角井 誠 反転する装置――ペドロ・コスタ作品におけるキャメラについて / 原田麻衣 ❖ことば・詩・うた ヴィタリナがポルトガル語を話すとき / 木下眞穂 無知な教師――ペドロ・コスタ『ヴィタリナ』について / 佐藤雄一 ペドロ・コスタの映画は真の共産主義映画だ / 佐藤零郎 ❖カーボ・ヴェルデ/フォンタイーニャス 靴を脱ぐ女 / 柳原孝敦 ヴェントゥーラ、彼はどこにでもいる / 杉田 敦 閉ざされた〈扉〉/開かれた〈扉〉――映画監督ペドロ・コスタとカーボヴェルデ人の故郷 / 青木 敬 神話を私たちの手に取り戻せ! ――比類なき語り手ペドロ・コスタが紡ぐ、復讐の詩学 / 上原輝樹 ❖思索と試作 火と血――ふたたびの『溶岩の家』 / ペドロ・コスタ 黒沢 清 司会=坂本安美 歩いて、待ち、考える――ペドロ・コスタの映画の運動について / 入江 悠 若さについて / 萩野 亮 新生と再生――ペドロ・コスタの詩学 / 菊井崇史 ❖隔てられた部屋 秘密、手紙、剥き出しの生――ペドロ・コスタの初期作品について / 伊藤洋司 映画における「仕方がないこと」のすべて?――『ヴァンダの部屋』について / 河野真理江 切り返しなしに隊列を組み前進する若者たち / 廣瀬 純 ジャン=マリー・ストローブが口ずさむ「プランB」の歌――ペドロ・コスタの映画『あなたの微笑みはどこに隠れたの?』の冒頭のシーンについて / 持田 睦 ❖虚空に貼り付ける イメージのシナリオをめぐって / ペドロ・コスタ 秋山 伸 訳・構成=土田 環 映画とそうでないものの間に――『ヴァンダの部屋』ビデオ・インスタレーションをめぐる追想 / 小川直人 陰影の余白に / 田村尚子 マテリアル ゴースト ペドロ・コスタ / 金村 修 ❖ヴァニタスとしての映画 壁について / 松浦寿夫 なんであれかまわない光 / 石川義正 ペドロ・コスタとジェイコブ・リース――「画面外」への誘い / 堀 潤之 ❖ペドロ・コスタを読む 集合的な記憶の彼方へ――ペドロ・コスタ・フィルモグラフィ / 土田 環 ー ❖連載 私の平成史 9 / 中村 稔 ❖詩 老犬 / 松本圭二 ❖特別掲載 難民問題と〈家族の絆〉――第七〇回ベルリン国際映画祭に見るドイツ映画 / 瀬川裕司 ❖今月の作品 鎌田尚美・内田遼乃・中村ニミ・千種創一・菅 浩 / 選=和合亮一 ❖われ発見せり 善意からの不正――列車内アナウンスを真面目に考える / 石田 柊 表紙・目次・扉写真 cover / contents / issue page photo = 『ヴィタリナ』監督=ペドロ・コスタ

-

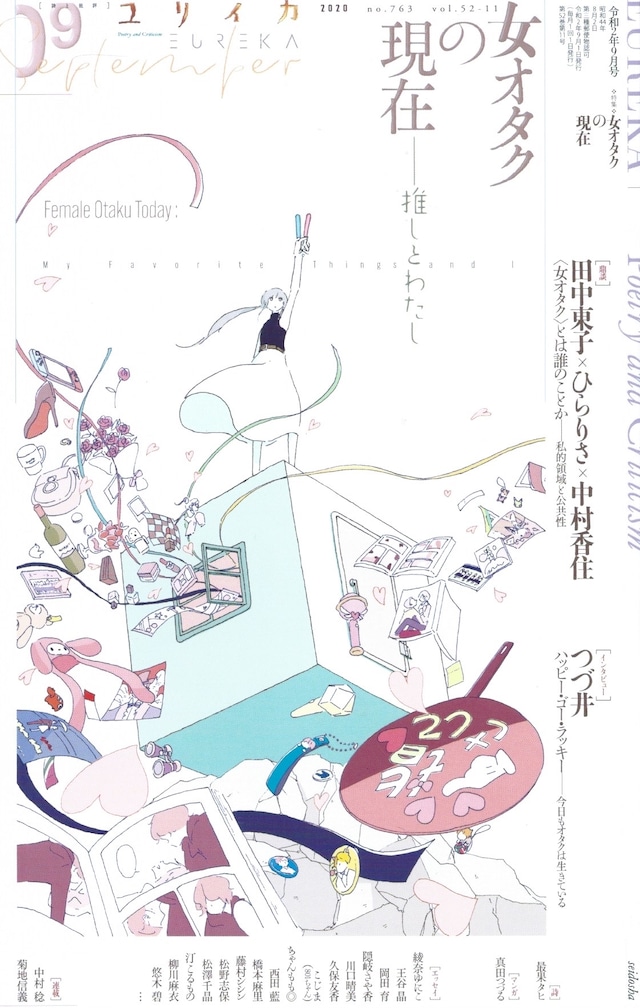

ユリイカ 2020年9月号 女オタクの現在

¥1,980

SOLD OUT

わたしたちとその愛——。 “わたしたち”にとって「オタク」であるとはどういうことか、それはなにを語らしめ、どのような自己を導いてみせるのか、そこにはなにか謎のようなものはあるのか。愛着と嗜好をめぐって織りなされるオタクという(/としての)主体のテーゼ。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,800円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|366 ISBN|978-4-7917-0390-6 初 版|2020年08月 Contents 特集*女オタクの現在――推しとわたし ❖インタビュー ハッピー・ゴー・ラッキー――今日もオタクは生きている / つづ井 聞き手・構成=青柳美帆子 ❖詩 きみ推し / 最果タヒ ❖推しとわたし 推しと俺 / 悠木 碧 推しと萌えとオタクと女 / 王谷 晶 推し依存症 / 綾奈ゆにこ 推しと二次創作をめぐる断想 / 隠岐さや香 ❖推しの倫理 君に会いたい――コロナ禍下の女オタクである私と君と / 金巻ともこ 孤独にあること、痛くあること――「推す」という生き様 / 筒井晴香 「推し」を語るとは何か――あるいはマキさんの輝く日常 / 橋迫瑞穂 〈消費者フェミニズム〉批判序説 / 水上 文 ❖女/オタクの履歴 呼ばれた名前で / 岡田 育 怖いと思うのはもうやめた / 川口晴美 魂のお宅訪問 / 松澤千晶 あなたもまた消費される身体になる / 木上芙実子 腐女子はバッド・フェミニスト(?) / 柳ヶ瀬 舞 ❖オタクという性と主体 〈私〉の性的主体性――腐女子と夢女子 / 吉澤夏子 オタクに男女はあるのか――ジェンダーの桎梏を超えて / 佐倉智美 女オタク*――「オタク」をクィア的実存から読み解く / 古怒田望人/いりや オメガバースを読む――乱反射する欲望と現実 / 高島 鈴 ❖マンガ SPECIAL DAY / 真田つづる ❖鼎談 〈女オタク〉とは誰のことか――私的領域と公共性 / 田中東子 ひらりさ 中村香住 ❖女オタクは行動する 二〇二〇年の「801ちゃん」 / こじま(801ちゃん) 審神者なるものは過去へ飛ぶ それは歴史の繰り返し / 汀 こるもの 彼女たちの「願わくは同好に頒(わか)たん」 / 橋本麻里 「オタク」の私と「オタクではない」小説 / 柳川麻衣 感想を書く職業 / 哉村哉子 ❖書き手としての女‐オタク のがれること・つくること・つながること / 田中東子 批評――オタクと推しを繋ぐ言葉。 / 西森路代 オタク女子たちが「自重」してきたもの――ネットマナー、半生、夢小説 / 青柳美帆子 私たちは帝国だったんだけど、とはいえ私はストームトルーパーにすらなれないかもしれない――『スター・ウォーズ』とファンガール / 北村紗衣 ❖不可視化されないために 女オタクが衣装を着て創り出したアンサー / ちゃんもも◎ 或る女おたく「おれ」 / 西田 藍 女性を眼差すオタク女性の葛藤と希望 / 卜沢彩子 女/オタクという多重する経験を生きること。創作を通してアイデンティを語ること。 / 近藤銀河 ❖「女ヲタ」の現在 「女が女を推す」ことを介してつながる女ヲタコミュニティ / 中村香住 アイドルを研究する女ヲタのまなざし――えりぴよの視線の先へ / 上岡磨奈 「イケメン」な女性アイドル――工藤遥試論 / 青田麻未 ❖世界の外側に向かって 白球を追いかける人、を追いかける人 / 高山羽根子 パブリック・イメージ・アンリミテッド / ニイマリコ バンギャルの見られ方――自意識過剰な闇のゆくえ / 藤谷千明 ヲタ活盛りのテクノロジー / 久保友香 ❖ジャンル基礎研究 女子大生にみるアニメ・ゲーム系オタクとアイドル系オタクの象徴闘争 / 片岡栄美 同人誌という曖昧な輪郭――女性向け二次創作の現在地 / 石川 優 曖昧な「乙女」たち――乙女ゲームにおける両義性 / 小出治都子 ❖わたしたちの物語 短歌とBLの間で / 松野志保 『星矢』オタク、オリンピアに立つ / 藤村シシン 花道が続いていなくても / 麦島汐美 アイドルを看取るという時代へ / 山野萌絵 ❖女オタクのアルケオロジー 私と彼女たちの物語 / 小澤京子 嶽本野ばらとアウグスティヌス――乙女と内に秘められた過剰の美学 / 横田祐美子 アートの魅力を女子目線で再発見!――一六―一七世紀イタリアにおける女性の美術鑑賞 / 古川 萌 ー ❖連載 私の平成史 8 / 中村 稔 ❖モノ・ローグ mono.logue*11 心の穴 / 菊地信義 ❖詩 蜜蜂の羽音――岡井隆のための誄歌 / 石井辰彦 ❖今月の作品 千種創一・為平 澪・河上 蒼・鳥居橋萬福・義若ユウスケ・かるべまさひろ / 選=和合亮一 ❖われ発見せり 封筒、その長方形にのって / 汐入憂希 表紙イラストレーション cover illustration = カシワイ目次・扉写真 cover / contents / issue page photo = 『ヴィタリナ』監督=ペドロ・コスタ

-

ユリイカ 2020年8月号 今敏の世界

¥1,870

SOLD OUT

〈今 敏〉とはなんだったのか——。 今 敏が不在となった2010年代はしかし、映画においてこそアニメーションの時代と言っても過言ではない。そうした時代に、映像の論理をむき出しにした今 敏のアニメーションはどのように見られるのか、あるいは今 敏というイマージュはどのように語られてきたのか、マンガ家としてのキャリアをはじめアニメーション作品の代表作に至るまで、没後10年のいま問いなおす。 [編集部より] 出版社|青土社 定 価|1,700円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|294 ISBN|978-4-7917-0388-3 初 版|2020年07月 Contents 特集*今 敏の世界――『PERFECT BLUE』『千年女優』『東京ゴッドファーザーズ』『パプリカ』…その先の10年 ❖対談〈1〉 アニメートする今 敏 / 井上俊之 小西賢一 司会・構成=高瀬康司 ❖インタビュー 継承と手習い――工房主としての今 敏 / 板津匡覧 聞き手=高瀬康司 ❖彼の想いで 『千年女優』の思い出 / 滝沢聖峰 絵の秘密 / 沖浦啓之 今 敏さん / 松尾 衡 今さん、本当にずるいよ / 三間雅文 ❖アニメーションの息づく画 虚構とまじりあう現実 / 中田健太郎 今 敏の妄想機械――個人に作用する集団の夢 / 石岡良治 明晰な自意識――今 敏のアニメーション制作術 / 藤津亮太 マンガ家・今 敏 / 鈴木淳也 ❖メールインタビュー〈2〉 ガムランの古武術 / 平沢 進 聞き手=編集部 ❖今 敏と書く/描く 〈夢・現実・記憶〉を追って / 柴田勝家 「アイドル未麻」と「キャラクター」――それをみるわたしたち / 藍嘉比沙耶 ❖今 敏というファンタズム 境界性のミーム、あるいは輪郭と旋律はいかに抵抗したか / 斎藤 環 カンティレヴァーされたスローモーション――今 敏の技法 / 荒川 徹 夢見る生命にむけて――今 敏のアニメーションの原理について / 上尾真道 夢を取り戻すことを夢見て――今 敏の分身(ダブル) / 木澤佐登志 腐(くさ)すヒロインたち――《パプリカ》の分身、《パーフェクトブルー》の転身、《千年女優》の純真 / 春木晶子 ❖対談〈2〉 今 敏の本棚 / 丸山正雄 今 京子 ❖夢の代理人 今 敏を追いかけている。 / 末満健一 『東京ゴッドファーザーズ』2021舞台化、演出に向けて / 藤田俊太郎 ❖KON'S CHRONICLE 人体を模型(モデル)化するアニメ――『パーフェクトブルー』の箱庭空間と九〇年代以降のキャラ表現 / 松下哲也 倒錯の愛のロンド――今 敏『千年女優』試論 / 北村匡平 アニメーションはもう少しでしゃべり出す――『東京ゴッドファーザーズ』に表れる声と身体の逸脱 / 細馬宏通 虚実混交をアニメ的に描くこと――『妄想代理人』における物語的な虚実とアニメ存在論的な虚実 / 小松祐美 オヤスミ / 黒嵜 想 ❖メールインタビュー〈2〉 幸福路の今 敏 / 宋欣穎 聞き手=編集部 ❖語彙としての今 敏 今 敏における間メディア的な執着 / トーマス・ラマール 訳=田村正資 パーフェクト・フレーム / イリヤ・クブシノブ ❖アニメーションの彼方 断絶と連続、今 敏の時代と深夜アニメの二〇一〇年代――二一世紀アニメ史の解釈学に向けて / 川口茂雄 かつて世界が私たちに応えてくれたときのこと / 土居伸彰 今 敏研究の現在とこれから / 宮本裕子 海外のアニメ研究と日本 / クッキ・チュー ❖千年の今 敏 今 敏主要映像作品解題 / 宮本裕子 ー ❖連載 私の平成史 7 / 中村 稔 ❖詩 浸みゆく光、藍色に染まる鳥の夢 / 奥間埜乃 ❖今月の作品 菊谷浩至・夜野なみだ・行待文哉・川﨑ありさ・長谷川 航・千種創一 / 選=和合亮一 ❖われ発見せり 「哲学」という迂回路 / 山野弘樹 表紙イラストレーション cover iIlustration = 今 敏©KON'STONE