-

シャーロック・ホームズの護身術 バリツ

¥2,420

SOLD OUT

「崖っぷちから落ちかけたぼくたちは一瞬ふたりそろってよろめいたんだ。でもぼくは日本の格闘術であるバリツを少々かじっていて、何度もそれに救われたことがあってね」 ――サー・アーサー・コナン・ドイル『空き家の冒険』より 名探偵シャーロック・ホームズが宿敵モリアーティ教授とライヘンバッハの滝で対決した際に披露した伝説の格闘術バリツ(Baritsu)。 そのルーツはイギリス人エドワード・W.バートン=ライトが日本の柔術にボクシング、サバット、ステッキ術を組み合わせて生み出した護身術「バーティツ(Bartitsu)」ではないかと言われている。1899~1900年に発表された当時そのままの120点を超える写真と文章で幻の護身術を一挙紹介。第58回造本装幀コンクール「読書推進運動協議会賞」受賞作品。 [出版社より] 「夢にまで見たバリツ!! ホームズを救った謎の護身術の正体がついにここまで詳しくわかるだなんて驚いた!!“最後の事件”の大解決」 ——シャーロキアンの大槻ケンヂさん 著 者|エドワード・ウィリアム・バートン=ライト 訳 者|田内志文 監 修|新美智士 出版社|平凡社 定 価|2,200円+税 判 型|四六変型判/上製 頁 数|192 ISBN|9784582839555 発 行|2024年03月 Contents 新しい護身術 厄介者を部屋から追い出す 顔面を狙ってきた相手を無力化する 背後からの奇襲で羽交い絞めにされ両腕を封じられてしまったら 腰のベルトをつかまれたり、コートのポケットをつかもうとされたら あなたの襟をつかんでいる相手の右手を振りほどき、投げ飛ばす 背後から捕まえ、力を使わずに転がす 地面に倒れて動けない相手を押さえこむ 相手に両手首をつかまれてしまったら 襟の折り返しをつかんで相手から逃れ、投げ飛ばす 相手にコートをつかまれ揺さぶられる――相手からどう逃れ、どう投げ倒すか 右手で顔面に殴りかかってくる相手から防御する 背後から襟をつかんできた相手から逃れる方法 相手に右腕をつかまれてしまったら 杖を使った護身術 間合いで防御する――相手との間合いを広げ、攻撃を受けるリスクを回避しつつ相手を射程に捉え続ける 相手の杖の射程から外に出つつ攻撃をする 両手で杖を使う――軽い杖を持った相手に襲われたときに、片手では扱いきれない重い杖を持っていたら 軽い杖や傘しか持っていないのに、頑丈な杖を持つ相手に襲われたなら 杖を使ってボクサーから身を護る 同じような杖を手にした相手を無力化するには 背が高く、すばやさにもステッキ術にも自信がない人が、自分より背が低い熟練の相手と出くわしたら 杖を持っているときにキックの達人が襲ってきたら 普通の杖しか持っていないのに、先の尖った棒や長い棒を持つ相手に襲われたときには 杖を使えなくしようと飛びこんでくる相手を撃退する まっすぐな杖を持った相手から、フック状の柄の杖を使って身を護る 人混みの中で杖を武器として使うには 杖で頭を狙われたら――防御とカウンターにはこんな方法がある 両手を駆使した防御と攻撃 付録 強い男に見せるには 監修者まえがき/あとがき 訳者あとがき Author エドワード・ウィリアム・バートン=ライト 1860年、イギリス領インド帝国で生まれる。技術者として活動し、日本に滞在中に柔術を学ぶ。1898年、ロンドンに戻り柔術にボクシング、サバット、ステッキ術を組み合わせた独自の護身術「バーティツ(Bartitsu)」を考案、翌年『ピアソンズ・マガジン』誌に発表。バーティツの道場を開くも数年で閉鎖。以後は理学療法士として活動。1951年、逝去 Translator 田内 志文 Shimon Tauchi 文筆家、スヌーカー・プレイヤー、シーランド公国男爵。スヌーカーではアジア選手権、チーム戦世界選手権の出場歴も持つ。 Supervisor 新美智士 Satoshi Niimi DAI認定ファイト・ディレクター。2005年から米国でステージ・ファイトを学び始め、2015年にファイト・ディレクターとなる。米国と日本で俳優の育成事業に携わる一方で、ヨーロッパの武器術の専門家として執筆、監修なども務める。

-

すばらしき特殊特許の世界[OUTLET]

¥880

50%OFF

50%OFF

SOLD OUT

「特殊特許」と筆者が呼ぶ、個性的な特許を紹介。松本人志が発明した目覚まし時計など、ユニークな題材を取材や調査を通じてドラマチックに描く。新しいアイデアづくりのヒントも満載。笑えて学べる特許入門書。 [出版社より] 著 者|稲森謙太郎 出版社|太田出版 定 価|1,600円+税 判 型|四六変型判/上製 頁 数|288 ISBN|9784778313883 発 行|2014年01月 Contents まえがき―特殊特許の世界へ、ようこそ 本書を読む前に——押さえておきたい基礎知識 第1章 こんな発明が出願されていた! ・ダウンタウン松ちゃんが発明! 必ず起きることのできる驚異の目覚まし時計! ・秋元康が発案! AKB48を振りまくるハードな恋愛ゲームが特許出願されていた! ・iPS騒動の森口尚史氏が発明したC型肝炎薬は本当に効き目があるのか? ・東日本大震災も予知できた? 植物の予知能力を使った地震警報装置は本当に使えるのか? ・富士フイルムの多角化もここまで来た? 暴漢を撃退するデジタルカメラ! ・パナソニックのインターホンシステムで「招かざる客」を追い返すことができるのか? ・いつでもお墓参りが可能! 鉄道高架下の墓地は特許されるのか? コラム1.知的財産権って何? コラム2.どんな発明が特許になるの? コラム3.特許はどうやったら取れるの? コラム4.特許の出願書類はどう書いたら良い? 第2章 こんな発明が特許されていた! ・人気作家・東野圭吾がサラリーマン時代にガリレオ風の特許を取得していた! ・考古学者・吉村作治の発案によるエジプトビールはなぜ京都で実現したのか? ・巨大津波が来てもダイジョーブ!? どこにでも自由自在に移動できる原子力発電所! ・阪急不動産と竹中工務店が、大阪駅前の巨大観覧車ビルを特許にしていた! ・増加する離婚率を減少させることができるのか?夫婦が分かれることのない指輪! ・切り込み位置がそんなに重要? 越後製菓VSサトウ食品 切り餅を巡る熱き戦い ・これでもう台風シーズンになっても怖くない! ?驚異の台風防止装置! ・縄文人と弥生人は惹かれあう!? この結婚情報システムで本当に結婚できるのか? ・葬式のやり方が特許になっていた! 故人がよみがえる「動く遺影」とは? ・ビールのおつまみに欠かせない! ニッスイが取得した塩味冷凍枝豆の特許の行方 コラム5.特許が取れたら何ができるの? コラム6.中国が知らぬ間に世界一の知財大国になっていた! コラム7.アップル vs サムスン 特許訴訟の行方 コラム8.アンジェリーナ・ジョリーと遺伝子特許 コラム9.グーグルの知的財産権を使った究極の節税とは? あとがき 巻末資料(料金表) おことわり 主要参考文献 著者紹介

-

ヘアヌードの誕生——芸術と猥褻のはざまで陰毛は揺れる[OUTLET]

¥990

50%OFF

50%OFF

ヘアヌード30周年特別書き下ろし。 「ヘアー、それはたかが陰毛であり体毛に過ぎない。しかし、女性のそれが見えたか、見えないか。見せようとする側と決して見せまいとする側は、泣き笑いかつ死に物狂いの戦いを繰り広げてきた。その攻防の歴史を追うことは、日本人にとっての猥褻観とは何かを突き詰めることであり、否定しようのない日本文化史なのである」——「はじめに」より。 [出版社より] 著 者|安田理央 出版社|イースト・プレス 定 価|1,800円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|280 ISBN|9784781619903 発 行|2021年06月 「『陰毛はどこから来たのか、陰毛とは何か、陰毛はどこに行くのか』とはゴーギャンの名高い絵のタイトル、というのは嘘で、『陰毛』ではなく『人間』だ。だが、この本の読者は、大河ドラマのような陰毛の歴史を見て、そう呟くに違いない。ちなみに、ゴーギャンも陰毛はばっちり描いてます」 ——高橋源一郎(作家) Contents はじめに 日本人にとって陰毛とはなんだったのか 第一章 陰毛をめぐる世界史 第二章 奪われた日本の陰毛 第三章 陰毛闘争 第四章 ヘアヌードの誕生 第五章 ヘアヌードの終焉 終 章 そして誰も陰毛を語らなくなった おわりに 結局、陰毛は猥褻なのだろうか Author 安田 理央 Rio Yasuda 1967年埼玉県生まれ。ライター、アダルトメディア研究家。美学校考現学研究室(講師:赤瀬川原平)卒。主にアダルトテーマ全般を中心に執筆。特にエロとデジタルメディアとの関わりや、アダルトメディアの歴史をライフワークとしている。AV監督やカメラマン、またトークイベントの司会や漫画原作者としても活動。主な著書として『痴女の誕生 アダルトメディアは女性をどう描いてきたのか』『巨乳の誕生 大きなおっぱいはどう呼ばれてきたのか』『日本エロ本全史 』(すべて太田出版)、『AV女優、のち』(角川新書)、『日本縦断フーゾクの旅』(二見書房)、雨宮まみとの共著『エロの敵』(翔泳社)などがある。

-

ぼくらのSEX[OUTLET]

¥413

50%OFF

50%OFF

名著復活! みんな、ちゃんと考えないまま大人になった。 この本は、SEXをまじめに考える、性教育の本です。 「SEXは、人間が生きていくためのエネルギーであり、生きることの核心だ」 SEXにまつわるさまざまな疑問を橋本治が丁寧に解きほぐす、1993年刊行の不朽の名著が新装版で復活。男らしさ、女らしさ、大人らしさとは。恋愛と友情、純愛とSEX。「母親になる」ということ。「父親であること」と、思いやり。「欲望」とは。同性愛は「ヘンなこと」じゃない。 SEXをまじめに考えるための、唯一無二の性教育の本。 [出版社より] 著 者|橋本治 出版社|イースト・プレス[文庫ぎんが堂] 定 価|750円+税 判 型|文庫判/並製 頁 数|368 ISBN|9784781671994 発 行|2021年02月 Contents まえがき SEXって本当はどういうものなんだろう 1 こども──まだSEXを考えなくてもいい頃 2 Hなことばかりが気になっちゃう 3 もうこどもじゃない、でも、まだ大人じゃない 4 「かわいい」ということ 5 「第二次性徴」という時期0 6 男らしさ、女らしさ 7 大人らしさ 8 はじめて“それ”がやって来た──初潮とはじめての射精 9 オナニーがSEXの基本 10 「性交」って、なんだ? 11 どうしてオナニーは「いけないこと」なのか 12 自分を成熟させる訓練 13 感じちゃう体 14 「純潔」ということ 15 思春期には「自分」をつかまえる 16 「性的な自分」を知る 17 恋愛と友情、純愛とSEX 18 人はなぜ人とSEXをするのか? 19 「恋」ということを知らなくちゃ 20 いやらしい言葉 21 あいさつのキス、SEXのキス 22 ペッティングとネッキング 23 「C」 24 「C」に関するよぶんな知識(その一) 25 「C」に関するよぶんな知識(その二) 26 SEXに関する「かんじんなこと」 27 「母親になる」ということ 28 「父親であること」と、思いやり 29 コンドームのあるSEX 30 結婚したっていいんだよ 31 いけないSEXたち 32 「欲望」というもの 33 「教えてやるッ!」のサディズムと「ごめんなさい……」のマゾヒズム 34 ファザコンとマザコン──誰の中にも「大人」と「こども」はいる 35 同性愛は「ヘンなこと」じゃない 36 「男であること・女であること」の混乱 37 いろんな「混乱」 38 AIDSと浮気 39 「もうそんなにSEXをしたくないな」と思う年頃 エピローグ なぜ死ぬことを恐がるのか? 解説 欲望をもつことに罪悪感を抱かなくていい 二村ヒトシ(AV監督) Author 橋本 治 Osamu Hashimoto 作家。1948年、東京生まれ。東京大学文学部国文学科卒業後、イラストレーターとなり、1977年、小説『桃尻娘』でデビュー。小説、評論、戯曲、エッセイ、古典の現代語訳などさまざまなフィールドで活躍。『桃尻語訳枕草子』『窯変源氏物語』『貧乏は正しい! 』『恋愛論』『美男へのレッスン』『宗教なんかこわくない! 』『双調平家物語』『「わからない」という方法』『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』『人はなぜ「美しい」がわかるのか』『上司は思いつきでものを言う』『蝶のゆくえ』『日本の行く道』『あなたの苦手な彼女について』など著書多数。

-

純喫茶図解

¥1,650

『銭湯図解』で話題の画家・塩谷歩波が建築の図法で描く、唯一無二の空間。都内近郊の“純喫茶図解”18軒をオールカラーで収録!眺めて、読んで楽しいイラストエッセイ集。 アンティークの調度品にシェードランプの薄明り、個性あふれる床タイル、妖しく微笑むトーテムポール……。都心には、建築やインテリア、メニューの隅々にまで店主のこだわりが詰まった魅力あふれる純喫茶がひしめき合っています。 そんな純喫茶の魅力を、画家・塩谷歩波さんが建築の図法で描き、実際に足を運んで食べたメニューや店主へのインタビューなど、イラストと写真、文章でお届けします。著者の緻密で温かい絵に思いを巡らせながら、純喫茶に足を運んでみませんか? [出版社より] 著 者|塩谷歩波 出版社|幻冬舎 定 価|1,500円+税 判 型|新書判 頁 数|128 ISBN|9784344044258 発 行|2025年04月 Contents 第1章 ノスタルジックな純喫茶 西荻窪 それいゆ/蔵前 らい/渋谷 茶亭羽當/神保町 ラドリオ/津田沼 珈琲屋からす/高円寺 珈琲亭七つ森 第2章 豪華絢爛な純喫茶 上野 Coffee Shopギャラン/銀座 トリコロール 本店/上野 喫茶 古城 第3章 音を楽しむ純喫茶 渋谷 名曲喫茶ライオン/阿佐ヶ谷 ヴィオロン/吉祥寺 バロック/新宿 らんぶる 第4章 ひとクセ光る純喫茶 神保町 さぼうる/阿佐ヶ谷 gion/吉祥寺 くぐつ草/御茶ノ水 穂高/都立家政 Coffee&Lunch つるや Author 塩谷歩波 Honami Enya 1990年東京都生まれ。早稲田大学大学院(建築学専攻)修了。設計事務所、高円寺の銭湯・小杉湯の番頭を経て、2021年より画家として独立。設計事務所休職中に通い始めた銭湯に救われ、銭湯の建物内部を俯瞰で描く「銭湯図解」をSNS上で発表し、話題に。2019年に『情熱大陸』(TBS)に出演、2022年には自身の半生をモデルにしたドラマ『湯あがりスケッチ』(ひかりTV)が配信されるなど注目を集める。現在は、飲食店、ギャラリー、茶室など、様々な建物の図解を制作するほか、入浴施設などのデザイン監修も手がける。著書に『銭湯図解』(中央公論新社)、『湯あがりみたいに、ホッとして』(双葉社)、『塩谷歩波作品集』(玄光社)がある。

-

毛糸のズボン——直野祥子トラウマ少女漫画全集

¥1,100

甦る恐怖。 いちばん恐ろしいのは、人間――。 誰もが思い当たる人間心理を突き詰めたサスペンスで70年代の少女たちを震え上がらせた直野祥子のトラウマ少女漫画をここに集成。全収録作への自作解説付き。 おばあちゃんの手編みのズボンを穿きたくないひろしが取った行動は?(「毛糸のズボン」)、「両親に似ていない」と言われたマリは不安のあまり弟を……(「マリはだれの子」)、家族旅行を楽しむさち子はアイロンを切り忘れてきたのではと不安に思い始める――(「はじめての家族旅行」)。 [出版社より] 著 者|直野祥子 出版社|筑摩書房[ちくま文庫] 定 価|1,000円+税 判 型|文庫判[並製] 頁 数|336 ISBN|978-4-480-44009-9 発 行|2025年02月 Contents マリはだれの子 毛糸のズボン おつたさま 宿題 ひも かくれんぼ 復讐 こじきの死 はじめての家族旅行 首かざり 雨 シャイアンの大わし 血ぞめの日記が空を舞う へび神さま 自作解説――漫画と私 Author 直野 祥子 Yoshiko Naono 漫画家、イラストレーター。神戸・六甲で生まれ、夙川で育つ。1968年、「ガロ」の新人募集コーナーで「実験」が入選し、漫画家としてデビュー。1971年~1973年にかけて少女漫画雑誌「なかよし」「少女フレンド」誌上にて、人間心理をえぐるような異色のサスペンス作品の数々を発表、そのショッキングな内容は当時の読者に多大なトラウマを植え付けた。以降は「ビッグコミック」や「女性セブン」、「女性自身」などで活躍を続けるも1995年の阪神淡路大震災で被災し、初期の原稿はほぼ消失。2005年、生まれ育った昭和30年代の夙川での家族の暮らしを絵日記として記した『夙川ひだまり日記』を小学館スクウェアより出版。

-

ゾンビの作法——もしもゾンビになったら[OUTLET]

¥990

50%OFF

50%OFF

SOLD OUT

人間の襲い方、脳味噌の喰い方、仲間の増やし方…などがわかるゾンビとして生きていくための指南書。 [出版社より] 著 者|ジョン・オースティン 訳 者|兼光ダニエル真 出版社|太田出版 定 価|1,800円+税 判 型|四六判・並製 頁 数|222 ISBN|9784778312701 発 行|2011年09月 Contents 脳味噌満喫ライフを目指して ワタシは誰? ゾンビのからだ 敵を知る 脳味噌狩り 交通手段 攻撃の作法 人間献立 感染の作法 最期の時 ゾンビ規範 生者へのメッセージ Author ジョン・オースティン John Austin 著作業。ウィスコンシン州在住。玩具デザイナーとして働いた経験を持つ。 Translator 兼光 ダニエル 真 Makoto Daniel Kanemitsu 1972年生まれ、東京出身の翻訳家。マンガ・アニメなどの翻訳を多数手がける。新劇場版ヱヴァのほか、『ブラックラグーン』の制作にも参加している。

-

ぼくのゾンビ・ライフ[OUTLET]

¥1,100

50%OFF

50%OFF

SOLD OUT

どうやらぼくはゾンビになったらしいーー。 ゾンビだって悩む。笑う。恋もする。全米もびっくりの一人称ゾンビ文学!! ゾンビの掟: ・人間を混乱させてはいけない。 ・門限を過ぎたら外出してはいけない。 ・隣人の肉を切望してはいけない。 交通事故から目覚めたアンディは、自分がゾンビになっていることに気づく。妻、娘と離れ、そのまま両親と同居することになったアンディは、他のゾンビたちと出会い、仲間になり、ゾンビになった自分を受け入れはじめる。なんとか人間たちとも共存しようとするが......。全編ゾンビ主観で綴られる、"脳のあるリビング・デッド"たちの「人生」と戦い、そして恋。現在世界同時多発中の「人間性を持つゾンビ」小説の究極型、とうとう邦訳。 [出版社より] 著 者|S・G・ブラウン 訳 者|小林真里 出版社|太田出版 定 価|2,000円+税 判 型|四六判・並製 頁 数|362 ISBN|9784778312619 発 行|2011年06月 Author S. G. ブラウン Brown, S. G. 1965年アメリカ、アリゾナ州生まれ。パシフィック大学卒業。1993年に初の短編小説Wish You Were Hereがレッドキャット・マガジンに掲載される Translator 小林 真里 Masato Kobayashi 1973年三重県生まれ。映画批評家・翻訳家・音楽ライター。

-

奇書の世界史

¥1,078

歴史を動かす「ヤバい書物」の物語。 人間はなぜこんなにも間違ってきたのだろう。歴史上の奇書を通して人類の狂乱と過ちを振り返る。本書では単に奇書を断罪するなどということはしない。情報化された現代でさえそのような歴史と地続きであることを思い出させてくれる。人間は真実を見ているのではなく真実だと信じたい物語を見ているのだと教えてくれる一冊。 [出版社より] 著 者|三崎律日 出版社|PHP研究所[PHP文庫] 定 価|980円+税 判 型|文庫判 頁 数|384 ISBN|978-4-569-90344-6 発 行|2023年10月 Contents ●魔女に与える鉄槌……10万人を焼き尽くした、魔女狩りについての大ベストセラー ●台湾誌……稀代のペテン師が妄想で書き上げた「嘘の国の歩き方」 ●ヴォイニッチ手稿……万能薬のレシピか? へんな植物図鑑か? 未だ判らない謎の書 ●野球と其害毒……明治の偉人たちが吠える「最近の若者けしからん論」 ●穏健なる提案……妖精の国に突き付けられた、不穏な国家再建案 ●天体の回転について……偉人たちの知のリレーが、地球を動かした ●非現実の王国で……大人になりたくない男の、ネバーエンディングストーリー ●軟膏を拭うスポンジ / そのスポンジを絞り上げる……奇妙な医療にまつわる、奇妙な論争 ●物の本質について……世界で最初の快楽主義者は、この世の真理を語る ●サンゴルスキーの「ルバイヤート」……読めば酒に溺れたくなる、水難の書物 ●椿井文書……いまも地域に根差す、江戸時代の偽歴史書 ●ビリティスの歌……古代ギリシャ女流詩人が紡ぐ、赤裸々な愛の独白 Author 三崎 律日 Ritsuka Misaki 1990年、千葉県生まれ。会社員として働きながら歴史や古典の解説を中心に、ニコニコ動画、YouTubeで動画投稿を行う。代表作「世界の奇書をゆっくり解説」のシリーズ累計再生回数は600万回を超え、人気コンテンツとして多くのファンを持つ。

-

アニメオタクとビデオの文化社会学

¥3,080

1980年代に拡大したビデオというメディアは、オタク文化の代表とも見なされるアニメの視聴経験をどのように変えていったのか。アニメオタクはビデオを利用することを通じて、どのような映像文化を形成し、そこにはいかなる社会的な意味があったのか。 1970年代後半から80年代のアニメブームと呼ばれる時期に焦点を当て、「ビデオジャーナル」「アニメージュ」「Animec」「アニメV」などの雑誌を読み込んで、アニメファンのビデオ利用によってアニメが個人の趣味として立ち現れるようになったプロセスを描き出す。 ビデオがアニメの保存や操作を可能にしたことでファンの交流を促して、「趣味としてのアニメ」の新たな流通経路を作り出し、それが個人の収集(コレクション)やレンタル市場の形成につながっていった。ファン・産業・技術が絡み合いながらアニメ独自の市場を形成した1980年代のうねりを照らし出し、ビデオが切り開いた映像経験の文化的なポテンシャルを明らかにする。 [出版社より] 著 者|永田大輔 出版社|青弓社 定 価|2,800円+税 判 型|A5判/並製 頁 数|280 ISBN|978-4-7872-3545-9 発 行|2024年09月 Contents 序 章 映像を趣味にする経験とビデオ技術 1 オタクとビデオの結び付き 2 アニメというファン領域 3 本書の分析資料 4 本書の構成 第1部 アニメを趣味にする条件とビデオ技術 第1章 ビデオのファン利用とオタクという主体 1 本書の問いをめぐる議論の配置 2 オタクとビデオの関連性について 3 ビデオを取り扱うことの意義づけ 4 ビデオをめぐるメディア論的視点 5 アニメという対象 第2章 ビデオにおける「教育の場」と「家庭普及」――一九六〇年代後半―七〇年代の業界紙「ビデオジャーナル」にみる普及戦略 1 ビデオ受容をめぐる諸議論 2 資料の特性 3 教育の場とビデオ 4 「教育」と「家庭」の間 5 結論 第3章 「テレビを保存する」ことと読者共同体の形成――アニメ雑誌「アニメージュ」を事例として 1 「テレビを保存するという実践の成立」と「新たなアニメファン」 2 「テレビを保存する」ことの前提条件 3 「テレビを録る」ということを軸とした読者共同体の形成 第2部 アニメが「独自の趣味」になる過程とビデオ技術 第4章 アニメ雑誌における「第三のメディア」としてのOVA――一九八〇年代のアニメ産業の構造的条件に着目して 1 本章で取り扱う分析資料 2 OVAをめぐる構造的条件 3 「第一のメディア」と「第二のメディア」 4 「第三のメディア」としてのOVA 5 結論 第5章 コンテンツ消費における「オタク文化の独自性」の形成過程――一九八〇年代のビデオテープのコマ送り・編集をめぐる語りから 1 「オタク文化の独自性」をめぐる先行研究・分析視角・分析対象 2 ビデオデッキの普及環境に関して 3 コマ送りが可能とする視聴実践 4 形成される相互循環 5 結論 第6章 アニメの制度化のインフラとしてのアニメ制作者の形成――一九七〇―八〇年代の労働規範に着目して 1 アニメーターの職務概要 2 分析枠組みと資料の分析上の位置づけ 3 アニメブーム期の労働を読み解く視点 4 制作者の労働規範の変容 5 結論 第3部 ビデオを通じて再定式化される「オタク」経験とアニメ文化 第7章 ビデオをめぐるメディア経験の多層性――「コレクション」とオタクのカテゴリー運用をめぐって 1 「オタクの代表」の宮﨑勤 2 一九八九年時点のビデオの社会的配置と有徴性 3 「真のオタク」ではない宮﨑勤 4 変容するコレクションの意味論 5 結論――オタクが語られだす論理 第8章 ビデオ受容空間の経験史――「趣味の地理学」と一九八〇年代のアニメファンの経験の関係から 1 先行研究 2 コンテンツ受容空間と経験史 3 有徴な空間としてのビデオ店 4 レンタルビデオ店経験の両義性 5 ビデオ店利用の個別性 終 章 映像視聴の文化社会学に向けて 1 ビデオが開いた映像視聴経験とアニメファン 2 メディア文化にビデオ技術がもたらしたもの 3 コレクションのメディア論 4 子どもの民主主義とオタク文化――「共同視聴」の文化社会学に向けて 引用・参考文献 あとがき Author 永田 大輔 Daisuke Nagata 1985年、栃木県生まれ。明星大学など非常勤講師。専攻はメディア論、文化社会学、映像文化論、労働社会学。共編著に『アニメと場所の社会学――文化産業における共通文化の可能性』『アニメの社会学――アニメファンとアニメ制作者たちの文化産業論』『消費と労働の文化社会学――やりがい搾取以降の「批判」を考える』(いずれもナカニシヤ出版)、共著に『産業変動の労働社会学――アニメーターの経験史』(晃洋書房)、『ビデオのメディア論』(青弓社)、論文に「「二次創作」はいかなる意味で「消費」であるのか――大塚英志の消費論を中心に」(「日本研究」第65号)など。

-

マンガって何? マンガでわかる マンガの疑問

¥1,980

マンガミュージアムが、マンガ愛を込めておくるQ & A。今さら聞けないマンガの「?」をともに考える、マンガ研究の入門書! 本書は「マンガって何?」の問いに対してマンガの歴史や作り方、広がり方などさまざまな切り口で考える内容です。意外と知らないマンガにまつわる疑問を考えることで、今まで感じていたマンガの魅力が何倍にもふくらみ、より立体的に楽しめるはずです。浮世絵から海外マンガ、数字でみるマンガ産業、拡大する電子出版……。マンガをとりまくトピック盛りだくさんでご紹介します。 ◎マンガとイラストを織り交ぜながら紹介 本書の登場人(ニャン)物は、京都国際マンガミュージアムで働くことになった新人・ねこ学芸員と教育係のねこ博士。おっちょこちょいだけどやる気とマンガ愛に溢れるねこ学芸員が、ときに熱く、ときに冷静に、博士から教えを受けながら日々成長していく物語です。 [出版社より] 監修・編集|京都国際マンガミュージアム・京都精華大学国際マンガ研究センター 出版社|青幻舎 定 価|1,800円+税 判 型|A5判・並製 頁 数|144 ISBN|978-4-86152-950-4 発 行|2024年05月 Contents 第1章 マンガのはじまりっていつなの? 第2章 マンガって誰が読むの? 第3章 マンガの作り方 第4章 マンガのお約束 第5章 マンガ家はお金持ちなの? 第6章 広がるマンガの楽しみ方 第7章 マンガは世界中で読まれているの? 第8章 世界のマンガにはどんなものがあるの? 実録! ねこ学芸員、中のひと Edit 京都国際マンガミュージアム 博物館と図書館の機能をあわせもったマンガ専門の文化施設。保存されるマンガ資料は、江戸期の戯画浮世絵から明治・大正・昭和初期の雑誌、戦後の貸本から現在の人気作品、海外のものまで約30万点。京都市と京都精華大学の共同事業で、マンガの収集、保管、公開、マンガ文化に関する調査研究やそれらの資料と調査研究に基づく展示やイベントを行っている。 京都精華大学国際マンガ研究センター マンガとその周辺に関する研究機関。40年にわたる京都精華大学での「マンガ」文化に関する教育・研究の蓄積と研究基盤に必要な人的・情報ネットワークを十全に活用することによって、京都国際マンガミュージアムの中核を担う研究機関としての役割を果たしている。

-

ビデオのメディア論

¥1,980

1980年代以降、テレビ番組を録画・再生できるビデオデッキが普及したことでタイムシフト視聴が可能になり、ビデオは私たちの映像経験に大きな変容をもたらした。ビデオはどう受容され、メディアとしてどのような射程をもっていたのか。 放送技術であるビデオがニューメディアとして注目されるプロセス、教育現場での受容から家庭への普及、音楽ファンのエアチェック文化とミュージックビデオ受容の連続性、アニメファンのビデオ受容、レンタルビデオ店の成立とそれを可能にした条件――。録画・編集・流通・所有・交換・視聴・消費など、様々な視点からビデオのメディア史に光を当てて、ビデオの社会的な受容の複数性と映像経験の多層性を明らかにする。 DVDの登場や「Netflix」などの定額制の動画配信サービス、各種の動画共有サービスに目配りしながらも、ビデオというメディアの固有性とかつてあった可能性を歴史から掘り起こす。 [出版社より] 著 者|永田大輔・近藤和都・溝尻真也・飯田豊 出版社|青弓社[青弓社ライブラリー] 定 価|1,800円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|256 ISBN|978-4-7872-3513-8 初 版|2022年10月 Contents 序 章 ビデオのメディア論に向けて 永田大輔/近藤和都/溝尻真也/飯田 豊 1 拡張する映像文化とビデオ 2 映像の文化社会学から、ビデオのメディア論へ 3 拡散するビデオ研究とその体系化の困難 4 ビデオの普及/利用をめぐる歴史社会的文脈 5 本書の視角と限界 6 本書の構成 第1部 ビデオのメディア考古学 第1章 放送技術からニューメディアへ――一九五〇―六〇年代における「ビデオ」概念の拡張 飯田 豊 1 ビデオとはテレビである 2 放送技術としてのビデオテープ――初期の放送用VTRの利用 3 作り手と送り手の分離――番組制作会社の誕生 4 ビデオはテレビではない――コミュニケーションのためのニューメディアへ 5 「ビデオ・パッケージ旋風」――視聴者のためのニューメディアへ 第2章 ビデオにおける「教育の場」と「見ること」――一九六〇年代後半―七〇年代の業界紙「ビデオジャーナル」にみる普及戦略を中心に 永田大輔 1 ビデオ受容をめぐる諸議論 2 資料の特性 3 教育とビデオ 4 「教育」と「家庭」の距離 5 結論 第2部 ビデオの社会的受容 第3章 放送番組の保存と所有をめぐる系譜学――一九七〇―八〇年代の音楽ファンとエアチェック文化 溝尻真也 1 エアチェックの流行と感覚の変容 2 一九六〇―七〇年代のラジオ 3 ラジカセの普及とエアチェックの拡大 4 ミュージックビデオ番組とビデオエアチェック 5 「楽しさ」がもたらすメディア普及 第4章 「ビデオが普及すること」が作り出すファン経験の変容過程――一九七〇―八〇年代のアニメ雑誌を素材として 永田大輔 1 普及を経験するということ 2 一般理論としての「普及理論」 3 ビデオ普及の諸特性 4 アニメファンにとっての普及経験 5 結論 第5章 レンタルビデオ店という文化装置――店舗の大規模化を介した旧作ソフトの価値転換 近藤和都 1 レンタルビデオ店の生成 2 違法店から正規店へ 3 「レンタル生活様式」の形成 4 複合化・大規模化するレンタルビデオ店 終 章 ビデオのその後と現在 溝尻真也 1 「ビデオの時代」の始まりと終わり 2 デジタル化される映像 3 撮る技術としてのビデオカメラの展開 4 「YouTube」とSNSの時代にビデオを問い直す 補 論 ビデオとは何か?――その基本的な特徴と歴史 溝尻真也 1 映像記録装置としてのフィルムとビデオ 2 ビデオの基本的な特徴 3 オープンリール式からカセット式へ 4 規格統一と企業間競争 Author 永田 大輔 Daisuke Nagata 1985年、栃木県生まれ。明星大学など非常勤講師。専攻はメディア論、文化社会学、映像文化論、労働社会学。共編著に『アニメの社会学』『消費と労働の文化社会学』(ともにナカニシヤ出版)、共著に『産業変動の労働社会学』(晃洋書房)、論文に「コンテンツ消費における「オタク文化の独自性」の形成過程」(「ソシオロジ」第59巻第3号)など。 近藤 和都 Kazuto Kondo 1989年、愛知県生まれ。大妻女子大学社会情報学部准教授。専攻はメディア研究。著書に『映画館と観客のメディア論』(青弓社)、共編著に『技術と文化のメディア論』(ナカニシヤ出版)など。 溝尻 真也 Shinya Mizojiri 1979年生まれ、福岡県出身。目白大学メディア学部准教授。専攻はメディア論、文化社会学、ポピュラー音楽研究。共著に『音楽化社会の現在』(新曜社)、『スクリーン・スタディーズ』(東京大学出版会)、『改訂版 メディア技術史』(北樹出版)など。 飯田 豊 Yutaka Iida 1979年、広島県生まれ。立命館大学産業社会学部教授。専攻はメディア論、メディア技術史、文化社会学。著書に『テレビが見世物だったころ』(青弓社)、『メディア論の地層』(勁草書房)、共著に『新版 メディア論』(放送大学教育振興会)など。

-

アイドルについて葛藤しながら考えてみた

¥1,760

「恋愛禁止」と異性愛規範、「卒業」制度に表れるエイジズムなど、アイドルというジャンルは演者に抑圧を強いる構造的な問題を抱え続けている。アイドルの可能性と問題性について、手放しの肯定でも粗雑な否定でもなく、「葛藤しながら考える」ための試論集。 ー 今日、アイドルは広く普遍的な人気を獲得し、多様なスタイルや可能性をもつジャンルとしても注目されている。しかし、同時に多くの難点を抱え込んでいることも見過ごせない。 暗黙の「恋愛禁止」ルールとその背景にある異性愛主義、「年齢いじり」や一定の年齢での「卒業」という慣習に表れるエイジズム、あからさまに可視化されるルッキズム、SNSを通じて四六時中切り売りされるパーソナリティ……。アイドルというジャンルは、現実にアイドルとして生きる人に抑圧を強いる構造的な問題を抱え続けている。スキャンダルやトラブルが発生して、旧態依然ともいえるアイドル界の「常識」のあり方が浮き彫りになるたび、ファンの間では答えが出ない議論が繰り返されている。 その一方で、自らの表現を模索しながら主体的にステージに立ち、ときに演者同士で連帯して目標を達成しようとするアイドルたちの実践は、人々をエンパワーメントするものでもある。そして、ファンのなかでも、アイドル本人に身勝手な欲望や規範を押し付けることと裏表でもある「推す」(≒消費する)ことに対して、後ろめたさを抱く人が増えている。 本書では、「推している」がゆえにジャンルが抱える問題から目をそらすのではなく、かといって、現に日々活動を続ける一人ひとりのアイドルの存在を無視して「アイドル」そのものを「悪しき文化」として非難するのでもなく、「アイドルを好きでいること」と問題点の批判的な検討との両立を目指す。 乃木坂46やAKB48、ハロー!プロジェクト、二丁目の魁カミングアウトなどの具体的なアイドルの実践を取り上げる批評から、「推す」という行為のもつ功罪を問い直す論考、近年K-POPアイドルシーンで盛んな「女性が憧れる女性像」である「ガールクラッシュ」コンセプトの内実を検討するレビューまで、様々な視点から「葛藤しながらアイドルを語る」ことの可能性を浮き彫りにする。 [出版社より] 編 著|香月孝史・上岡磨奈・中村香住 出版社|青弓社 定 価|1,600円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|228 ISBN|978-4-7872-7449-6 初 版|2022年07月 Contents はじめに 香月孝史 序 章 きっかけとしてのフェミニズム 中村香住 第1章 絶えざるまなざしのなかで――アイドルをめぐるメディア環境と日常的営為の意味 香月孝史 1 日常化するドキュメンタリー 2 〈見る/見られる〉の先にあるもの 3 承認と消費の間で葛藤すること 第2章 「推す」ことの倫理を考えるために 筒井晴香 1 問題設定とこれまで論じた事柄について 2 「推し活」の問題とアイドル 3 「推す」ことの倫理を考えるために 第3章 「ハロプロが女の人生を救う」なんてことがある? いなだ易 1 ハロプロの特色とその受容 2 ハロプロの音楽は「女の人生を救う」か 3 アイドルたちの「女の人生」 第4章 コンセプト化した「ガールクラッシュ」はガールクラッシュたりえるか?――「ガールクラッシュ」というコンセプトの再検討 DJ泡沫 1 「ガールクラッシュ」とはそもそも何か 2 韓国での「ガールクラッシュ」コンセプトの誕生と内包されるイメージ 3 K―POPにおける女性アイドルの女性ファンに対するレッテルの歴史 4 女性ファンたちが自ら選んで愛した女性アイドルと楽曲たち 第5章 キミを見つめる私の性的視線が性的消費だとして 金巻ともこ 1 世界はひどくて悲しい暴力に満ちている 2 キミを見つめる目ははたして暴力なのか 第6章 クィアとアイドル試論――二丁目の魁カミングアウトから紡ぎ出される両義性 上岡磨奈 1 「当たり前」に対するわだかまり 2 「異性」としてのアイドル 3 フォロワー/カウンターとしてのゲイアイドル 4 異性愛主義とゲイアイドル 5 ジェンダーに対する無関心 6 アイドルとジェンダー、セクシュアリティ 第7章 「アイドル」を解釈するフレームの「ゆらぎ」をめぐって 田島悠来 1 疑似恋愛の対象としての「アイドル」 2 メディア空間・言説からみる「アイドル/ファン」の姿 第8章 観客は演者の「キラめき」を生み出す存在たりうるのか――『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』を通して「推す」ことの葛藤を考える 中村香住 1 観客が演者のパーソナリティや関係性を「消費」することの功罪 2 『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』における「二・五次元」コンテンツの枠組みの更新 3 舞台少女の「キラめき」を生み出す「燃料」とは何か 4 観客(オーディエンス)が演者(パフォーマー)を舞台に立たせるとはどういうことか 5 キリンはサプライズがお好き? 6 キリンが「舞台少女」と「普通」の「女の子」を執拗に区別することの意味 7 なぜ、それでも「舞台少女」を続けるのか 8 「舞台少女」と「舞台創造科」との共犯関係 第9章 もしもアイドルを観ることが賭博のようなものだとしたら――「よさ」と「よくなさ」の表裏一体 松本友也 1 「アイドルを観る」とはどのような行為なのか 2 賭博の美学性、観ることの賭博性 3 アイドルの「アマチュア性」がもたらす賭博的緊張 4 「わたしたちと同じ身体」による期待の裏切り 5 「賭ける」ことと「推す」こと 6 賭博的な快の裏に隠されるもの 7 「生身」への欲望を制限すること、またその困難 おわりに 上岡磨奈 Editor 香月 孝史 Takashi Katsuki 1980年、東京都生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学。ポピュラー文化を中心にライティング・批評を手がける。著書に『乃木坂46のドラマトゥルギー』『「アイドル」の読み方』(ともに青弓社)、共著に『社会学用語図鑑』(プレジデント社)など。 上岡 磨奈 Mana Kamioka 1982年、東京都生まれ。慶應義塾大学大学院社会学研究科後期博士課程。専攻は文化社会学、カルチュラルスタディーズ。共著に『「趣味に生きる」の文化論』(ナカニシヤ出版)、論文に「アイドル音楽の実践と強制的異性愛」(「ポピュラー音楽研究」第25号)、「アイドル文化における「チェキ」」(「哲学」第147号)など。 中村 香住 Kasumi Nakamura 1991年、神奈川県生まれ。慶應義塾大学文学部・同大学大学院社会学研究科非常勤講師。専攻はジェンダー・セクシュアリティの社会学。共著に『ガールズ・メディア・スタディーズ』『ふれる社会学』(ともに北樹出版)、『「百合映画」完全ガイド』(星海社)、『私たちの「戦う姫、働く少女」』(堀之内出版)、論文に「クワロマンティック宣言」(「現代思想」2021年9月号)、「「女が女を推す」ことを介してつながる女ヲタコミュニティ」(「ユリイカ」2020年9月号)、「フェミニズムを生活者の手に取り戻すために」(「新社会学研究」第2号)など。

-

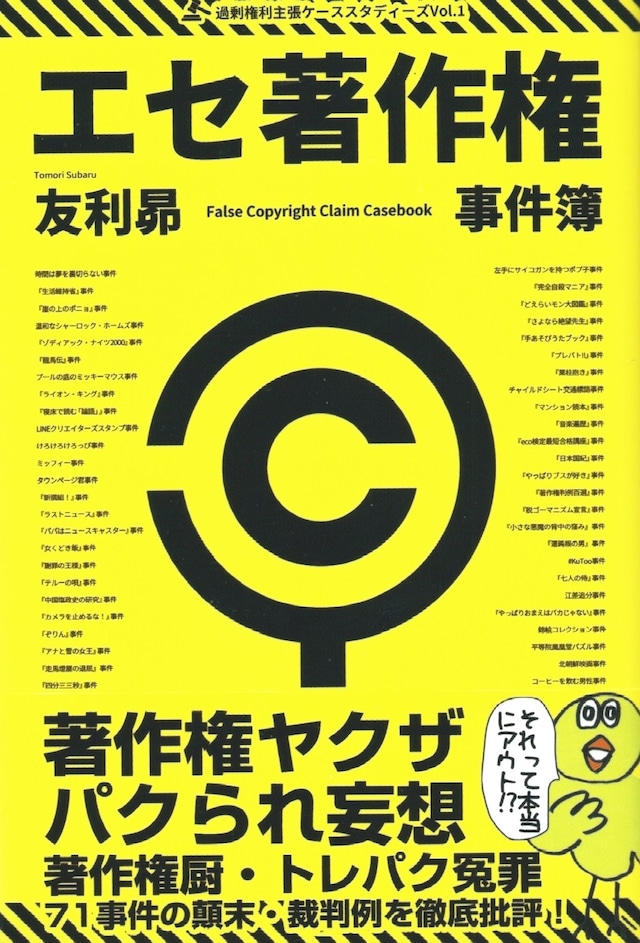

エセ著作権事件簿——著作権ヤクザ・パクられ妄想・著作権厨・トレパク冤罪

¥2,750

SOLD OUT

言いがかり71事件の顛末・裁判例を徹底批評! 合法かつ正当に表現するための知恵と勇気を身に着けよう! ・宮崎駿が同じ曲を聴いている!驚愕のパクられ被害妄想©『崖の上のポニョ』事件 ・狂気! パクられ妄想を天皇陛下に直訴した暴走老人に塩を撒け!©『中国塩政史の研究』事件 ・無名のほら吹き! 東京五輪をツブしたイチャモン野郎の素性を暴く©東京五輪エンブレム事件 ・日本の小学生にトラウマを与えたディズニーのエセ教育的指導!©プールの底のミッキーマウス事件 ・5・7・5の標語で電通に19億円を要求©チャイルドシート交通標語事件 ・無慈悲! 謝罪した正直者に6000万円を要求して敗訴した女©『マンション読本』事件 ・トレースで60万円請求!ぼったくりストックフォト会社の敗訴©コーヒーを飲む男性事件 ・実録・エセ著作権への反論! 警告書が届いたらこう切り返せ!©『どえらいモン大図鑑』事件 ・「「無断引用禁止」 というバカワード」「逆に名誉毀損で訴えたらどうなる?」等のコラムも [出版社より] 著 者|友利昴 出版社|パブリブ[過剰権利主張ケーススタディーズ] 定 価|2,500円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|544 ISBN|978-4-908468-60-5 初 版|2022年07月 Contents 第1章 大迷惑!驚愕のパクられ妄想ワールド 墓穴を自分で掘れ!伝説のクレーマーを裁判で黙らせたヒットメーカー ——時間は夢を裏切らない事件 ネットの意見を鵜呑み!高名作家遺族のイチャモンに出版社は大迷惑! ——『生活維持省』事件 ほか 第2章 何様なのか?無知と屁理屈のイチャモンワールド 大正詩人に敬意を払え!死んだ作家へのリスペクトを強要する大迷惑 ——『テルーの唄』事件 狂気!パクられ妄想を天皇陛下に直訴した暴走老人に塩を撒け! ——『中国塩政史の研究』事件 ほか 第3章 パロディ、偶然、コピペ、引用 クレーマーの常識を覆す! 無差別パロディストがあっさり謝罪!?意外と弱腰だった人気漫画家 ——左手にサイコガンを持つポプ子事件 まやかしのカウンターカルチャー!ダブスタ主張で赤っ恥敗訴 ——『完全自殺マニア』事件 ほか 第4章 有名事件から学ぶ、クレームに屈しない知恵と勇気! 大衆にのせられた黒澤明の息子が、野武士のように切り捨てられる! ——『七人の侍』事件 NHKに盗作されて年賀状が激減!最重要判例の悲し過ぎる動機! ——江差追分事件 ほか Author 友利 昴 Subaru Tomori 作家。慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業で法務・知財実務に長く携わる傍ら、著述・講演活動を行う。主な著書に『オリンピックVS便乗商法―まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘』(作品社)、『知財部という仕事』『へんな商標?』(発明推進協会)、『それどんな商品だよ!』(イースト・プレス)、『日本人はなぜ「黒ブチ丸メガネ」なのか』(KADOKAWA)などがある。一級知的財産管理技能士。

-

ドライブイン探訪

¥990

SOLD OUT

道路沿いにひっそりと佇み、ドライバーたちに食事を提供する人々。クルマ社会、外食産業の激変とともにあった、その人生とは?道路沿いにひっそりと佇むドライブイン。クルマ社会、外食産業の激変の荒波を受けながら、ドライバーたちに食事を提供し続けた人々の人生と思いに迫る傑作ルポ。解説=田中美穂。 [出版社より] 著 者|橋本倫史 出版社|筑摩書房[ちくま文庫] 定 価|900円+税 判 型|文庫版/並製 頁 数|432 ISBN|978-4-480-43817-1 刊 行|2022年07月 Contents プロローグ 酪農とドライブインの町 直別・ミッキーハウスドライブイン 1 ハイウェイ時代 2 アメリカの輝き 3 花盛りの思い出 4 移りゆく時代に 5 店を続けること エピローグ 戦後 鹿児島・ドライブイン薩摩隼人 Author 橋本 倫史 Tomofumi Hashimoto 1982年東広島市生まれ。フリーライター。2017年から、リトルプレス『月刊ドライブイン』を全12号を刊行し、話題を呼んだ。

-

どうにもとまらない歌謡曲 七〇年代のジェンダー

¥902

SOLD OUT

激動の1970年代、男らしさ・女らしさの在り方は大きく変わり始めていた。阿久悠、山本リンダ、ピンク・レディー、西城秀樹、松本隆、太田裕美、桑田佳祐……。メディアの発信力が加速度的に巨大化するなか、老若男女が自然と口ずさむことのできた歌謡曲の数々。その時代の「思想」というべき楽曲たちが日本社会に映したものとは?衝撃の音楽&ジェンダー論。 [出版社より] 著 者|舌津智之 出版社|筑摩書房[ちくま文庫] 定 価|820円+税 判 型|文庫版/並製 頁 数|336 ISBN|9784480438218 刊 行|2022年06月 Contents 1 愛しさのしくみ 愛があるから大丈夫なの?——結婚という強迫 あなたの虚実、忘れはしない——母性愛という神話 戦争を知らない男たち——愛国のメモリー 2 越境する性 うぶな聴き手がいけないの——撹乱する「キャンプ」 やさしさが怖かった頃——年齢とジェンダー ウラ=ウラよ!——異性愛の彼岸 3 欲望の時空 黒いインクがきれいな歌——文字と郵便 いいえ、欲しいの!ダイヤも——女性と都市 季節に褪せない心があれば、歌ってどんなに不幸かしら——抒情と時間 Author 舌津 智之 Tomoyuki Zettsu 1964年、愛知県生まれ。東京大学大学院修士課程修了、テキサス大学オースティン校にて博士号取得。2022年現在、立教大学文学部教授。『抒情するアメリカ モダニズム文学の明滅』(2009年)ほか著書・共著書多数。

-

ウクライナ・ファンブック——東スラヴの源泉・中東欧の穴場国

¥2,530

SOLD OUT

旧ソ連・共産主義体制。 チェルノブイリ・クリミア占領。 う、暗いな…。 素敵カフェ・お洒落レストラン。 カラフルな街並み・美男美女。 明るいな! 写真家としても活躍するウクライナ国営通信の日本人編集者がその魅力を余すこと無く伝えるフルカラー教養ガイドブック!! 一人あたりGDPがブータンやイラク、フィリピンよりも低い一方、外国人旅行客数はチェコやベルギーを超えて世界26位の人気渡航先に。 カラフルに塗り替えられたソ連式アパートの壁画やSNSで話題になった「愛のトンネル」、宮崎駿監督『ナウシカ』と繋がりのある腐海、そして一面のひまわり畑など想像以上に明るく、綺羅びやかな国ウクライナ。かねてから「欧州のパンかご」と呼ばれ、ボルシチ発祥の地であり、ウクライナ産ラーメンが登場するほどの美酒美肴なグルメ大国。子音・母音の連続を避ける音重視の響きが美しい言語。バンドゥーラやトレンビータで知られ、記録民謡数世界最大級の音楽大国。PayPalやWhatsAppの創始者を輩出するIT立国で、世界最大の輸送機ムリーヤを製造したアントノウ社の拠点。「自由の人」と呼ばれたコサックの末裔達はマイダン革命を成し遂げ、新大統領ゼレンシキーを選出後、いよいよ成長軌道に乗った! 直行便がないのが最大の欠点の、VISAなしで行ける格安天国! [出版社より] 著 者|平野高志 出版社|パブリブ 定 価|2,300円+税 判 型|A5判/並製 頁 数|224 ISBN|978-4-908468-41-4 初 版|2020年02月 Contents 2……はじめに 6……基本情報・旅行情報 8……ウクライナ地図 10……ウクライナへ行くには 12……ビザ・宿泊施設の探し方 13……空港からキーウ市中心部への移動 15……市内の移動 16……都市間の移動手段 18……キーウ(キエフ) 東スラヴの文化・宗教・歴史のはじまりの町 50……リヴィウ 諸民族が作った西ウクライナの中心地 60……オデーサ 黒海が香り、歴史建築が並び立つ国際都市 68……ハルキウ 産業と学術が盛んな北東部に位置する第二の都市 72……チェルニウツィー ルーマニアに近く、文化・言語の入り混じる街 76……チェルニヒウ ルーシ時代の建築物が残るウクライナ第二の古都 78……ルーツィク 城がシンボルの西ウクライナ最古の都市 80……リウネ州・愛のトンネル 愛とビールとお城の地方 82……ドニプロ ロケット・産業・アートのある川辺の大都市 86……ザポリッジャ 中洲の拠点で今も鍛えるコサック達 88……マリウポリ アゾフ海に面する宇露戦前線に近い港町 90……ヘルソン州 クリミアと隣接したスイカ名産の自然の宝庫 92……腐海・アラバト砂州・ピンクの湖 『風の谷のナウシカ』とクリミアの思わぬ繋がり 94……チョルノービリ(チェルノブイリ) 再注目されるダークツーリズム 98……村の生活 100……ウクライナ料理 肥沃な黒土を持つ農業大国の本領発揮 106……オデーサ料理 諸民族影響と黒海の恵みの魚介料理 108……クリミア・タタール料理 伝統と追放の中で維持・発展した味 110……ボルシチ 実はウクライナが発祥の代表的民族料理 112……ウクライナ・ビール 歴史と多様性を抱く東欧のビール天国 114……お土産 チョコやマグネットから陶器や民族衣装まで 116……音楽 バンドゥーラやトレンビータで知られ、記録民謡数世界最大級 118……ヴィシヴァンカ 現代も愛される華やかな刺繍の入った伝統服 120……ピサンカ(イースターエッグ) 卵に描かれる古来の色紋様 122……インタビュー ウクライナの現代芸術 イゾリャーツィヤ 126……インタビュー クリミア・タタール文化 クリミアの家 128……ウクライナ語 子音・母音の連続を避ける音重視の言語 130……観光会話帳 ウクライナ語・ロシア語・クリミア・タタール語 132……ウクライナ語とロシア語 並存する2つの異なる言語 136……スポーツ ビロディド、ブブカ、大鵬と多彩な顔ぶれ 138……ウクライナ人とは誰か 「自由の人」と呼ばれたコサックの末裔 141……民族マイノリティー 独自文化・歴史を持つ地域の隠れた主役達 146……クリミア・タタール語 クリミア・ハン国で発展した悠久の言葉 147……タタールと呼ばれる人々 ヴォルガ・タタールとクリミア・タタール ……特別寄稿『タタールスタンファンブック』櫻間瑞希 148……宗教 ウクライナ正教会、ギリシャ・カトリック、多神教の名残も 152……ウクライナ正教会の独立 キーウ・ルーシからの連続性の確認 156……ウクライナ史 様々な大国の間を生きた独自の歴史 156……・コサック時代 165……・ウクライナの民族意識 177……・ウクライナ化とスターリンによる大粛清 186……ロクソラーナ スルタン妃になった「スラヴの人」を意味する奴隷 188……ウクライナ史とロシア史 異なる視点が生む齟齬・対立 190……クリミア史 クリミア・ハン国、ロシアの南下、追放と移管 204……政治 権力者を嫌う、コサック由来の参加型・合議制との親和性 209……経済 一人辺りGDP地域最低水準だがとうとう成長の兆し 211……アントノウ社 現存1機の世界最大の輸送機ムリーヤを製造 212……IT大国 PayPalやWhatsApp、3D-Coatの創始者を輩出 214……模型 一向一揆のRed Boxや木造模型のUgears等個性メーカー 215……日宇関係 クリミア占領以降急接近、北方領土とサムライで親近感 221……参考文献 223……あとがき Author 平野高志 Takashi Hirano 1981年、鳥取県生まれ。東京外国語大学ロシア・東欧課程卒。2013年、リヴィウ国立大学修士課程修了(国際関係学)。2014~18年、在ウクライナ日本国大使館専門調査員。2018年より、ウクルインフォルム通信日本語版編集者。キーウ在住。写真家としても活動。

-

シン・モノガタリ・ショウヒ・ロン——歴史・陰謀・労働・疎外

¥990

SOLD OUT

「物語消費」の枠組みから新たな消費と搾取の構造をあぶり出す! ゼロ年代以降のデジタル世界では巨大プラットフォームが形成され、万人が参画する快適なシステムが構築された。本書はその構造を「物語消費」の枠組みから消費社会論としてだけではなく、二次創作から出発したフリーレイバー(無償労働)問題を中心に労働社会論としても丹念に読み解いていく。私たちの生は巨大プラットフォームに管理・統治され、疎外と搾取の運命を持つ。名著『物語消費論』を新たにアップデートする革新的な一冊。 [出版社より] 著 者|大塚英志 出版社|講談社 発 行|星海社[星海社新書] 定 価|900円+税 判 型|新書判 頁 数|208 ISBN|978-4-06-524714-3 初 版|2021年08月 Contents ノート1 物語陰謀論 ノート2 物語生成論 ノート3 物語労働論 ノート4 物語隷属論 資料1 麻原彰晃はいかに歴史を語ったか―「土谷ノート」を読む 資料2 「ビックリマン」と天皇制 Author 大塚 英志 Eiji Otsuka まんが原作者・批評家。1958年東京都生まれ。筑波大学卒。国際日本文化研究センター教授。80年代には徳間書店、白夜書房、角川書店で編集者として活動。詳細は『「おたく」の精神史』、『二階の住人とその時代』を参照。まんが原作者としての著作に、『アンラッキーヤングメン』『恋する民俗学者』、『北神伝綺』『木島日記』『八雲百怪』の偽史三部作がある。本書の関連書としては『物語消費論 「ビックリマン」の神話学』がある。

-

物語消費論——「ビックリマン」の神話学

¥1,100

SOLD OUT

現代おたく文化論の原点を成す物語消費論がこの一冊に! 本書は「物語消費」という概念を新たに提示した記念碑的な消費社会論である。かつて80年代の子供たちを虜にした「ビックリマンチョコ」は、チョコレートとしての商品価値ではなく、その背後に存在する「物語」によって人気を爆発的なものにした。商品の消費を通じて日本中に広がっていく都市伝説や、「小さな物語」としての同人誌文化など、現代に続く80年代当時の様子が生々しく浮かび上がる歴史を記録した一冊であるとともに、「モノ」と戯れ続ける消費社会の行き着く先を大塚英志が予見した、批評史においても画期を成す一冊である。 [出版社より] 著 者|大塚英志 出版社|講談社 発 行|星海社[星海社新書] 定 価|1,000円+税 判 型|新書判 頁 数|288 ISBN|978-4-06-524331-2 初 版|2021年07月 Contents 1 物語消費論ノート(世界と趣向―物語の複製と消費;“噂”論―物語の生成) 2 複製される物語(物語製作機械;商品のなかの“神話” ほか) 3 消費される物語(団塊世代の美しい青春;“団塊の世代”は今なぜトレンドになっているのか ほか) 4 再生する物語(かわいい天皇のこと;着せ替え人形の成長 ほか) 短い終章 手塚治虫と物語の終わり Author 大塚 英志 Eiji Otsuka まんが原作者・批評家。1958年東京都生まれ。筑波大学卒。国際日本文化研究センター教授。80年代には徳間書店、白夜書房、角川書店で編集者として活動。詳細は『「おたく」の精神史』、『二階の住人とその時代』を参照。まんが原作者としての著作に、『アンラッキーヤングメン』『恋する民俗学者』、『北神伝綺』『木島日記』『八雲百怪』の偽史三部作がある。本書の関連書としては『物語消費論 「ビックリマン」の神話学』がある。

-

二階の住人とその時代——転形期のサブカルチャー私史

¥1,100

SOLD OUT

「おたく」文化の萌芽は「二階」にあった——。 時は一九七八年。東京は新橋にひっそりと佇む、今はなきビルの「二階」に、その編集部はあった。そこに住み着くようにして働き始めたのは、まだ行くあてすら定かではなかった若者たち。のちに「おたく」文化の担い手として歴史に名を残すことになる彼らが集ったその「二階」は、胡散臭くもじつに「奇妙で幸福な場所」だった―。一九八〇年にアルバイトとして「二階」で編集者の道を歩み始め、八〇年代を通して巻き起こった、今日に至る「おたく」文化の萌芽とメディア産業の地殻変動の歴史を目撃してきた大塚英志がよみがえらせる、''あの,,時代の記憶。これは、第一級の「おたく」文化史料にして、極上の青春譚である。 [出版社より] 著 者|大塚英志 出版社|講談社 発 行|星海社[星海社新書] 定 価|1,400円+税 判 型|新書判 頁 数|496 ISBN|978-4-06-138584-9 初 版|2016年04月 Contents 第1章 そもそも「徳間書店の二階」とはどういう場所だったのか 第2章 『アサヒ芸能』とサブカルチャーの時代 第3章 徳間康快と戦時下のアヴァンギャルド 第4章 歴史書編集者・校條満の「歴史」的な仕事 第5章 劇画誌編集としての鈴木敏夫 第6章 そうだ、西崎義展に一度だけ会ったのだった 第7章 『宇宙戦艦ヤマト』と「歴史的」でなかったぼくたち 第8章 『アニメージュ』は「三人の女子高生」から始まった 第9章 最初の〈おたく〉たちと「リスト」と「上映会」の日々 第10章 「ファンたち」の血脈 第11章 「アニメ誌編集の作法」を創った人たちがいた 第12章 「橋本名人」が二階の住人だった頃 第13章 「ガンプラ」はいかにして生まれたか 第14章 そもそもぼくはいかにして「二階」にたどりついたか 第15章 尾形英夫、アニメーターにまんがを描かせる 第16章 浪花愛と「アニパロ」の誕生の頃 第17章 シャアのシャワーシーン、そして『アニメージュ』と『ガンダム』の蜜月 第18章 安彦良和はアイドルである。しかし… 第19章 『アニメージュ』、宮崎駿に「転向」する 第20章 池田憲章はアニメーションを語ることばをつくらなくてはいけないと考える 第21章 「ロリコンブーム」と宮崎駿の白娘萌え 第22章 『ヤマト』の「終わり」と金田チルドレンの出現 第23章 テレビアニメを見て育った人がテレビアニメをつくる 第24章 押井『ルパン』と教養化するアニメーション 第25章 二階の「正社員」たちは「マスコミ志願」だった 第26章 「暴走アニメーター」とは何者だったのか 第27章 庵野秀明には「住む家」はなかったが「居場所」があった 第28章 データ原口のデータベースな生き方 第29章 そしてみんな角川に行った…わけではなかった Author 大塚 英志 Eiji Otsuka まんが原作者・批評家。1958年東京都生まれ。筑波大学卒。国際日本文化研究センター教授。80年代には徳間書店、白夜書房、角川書店で編集者として活動。詳細は『「おたく」の精神史』、『二階の住人とその時代』を参照。まんが原作者としての著作に、『アンラッキーヤングメン』『恋する民俗学者』、『北神伝綺』『木島日記』『八雲百怪』の偽史三部作がある。本書の関連書としては『物語消費論 「ビックリマン」の神話学』がある。

-

「おたく」の精神史 一九八〇年代論

¥1,540

SOLD OUT

「オタク」が「おたく」とひらがなで表記されていた一九八〇年代。『漫画ブリッコ』が創刊し、岡崎京子がデビューし、ニューアカがもてはやされた。岡田有希子が自死を選び、オウムが設立され、手塚治虫と昭和天皇がこの世を去った。そして、あの宮崎勤が現れた―。八〇年代「おたく」文化の内部を「おたく第一世代」の編集者として生きた大塚英志にしか語れない、“いま”立ち返るべき私的「おたく」論。序章「見えない文化大革命」、終章「二〇一五年の『おたく』論」を書き下ろし、待望の復刊。 [出版社より] 著 者|大塚英志 出版社|講談社 発 行|星海社[星海社新書] 定 価|1,400円+税 判 型|新書判 頁 数|496 ISBN|978-4-06-138584-9 初 版|2016年04月 Contents 第1部 「おたく」と「新人類」の闘争 「おたく」の誕生 「新人類」とは何であったのか ほか 第2部 少女フェミニズムとその隘路 岡田有希子と「身体なき」アイドル 黒木香とピンクハウス ほか 第3部 物語消費の時代 ディズニーランドと現実化する虚構 収集する主体 ほか 第4部 九〇年代のなかの八〇年代 湾岸戦争と「文学者」たち 漂流する人々 ほか Author 大塚 英志 Eiji Otsuka まんが原作者・批評家。1958年東京都生まれ。筑波大学卒。国際日本文化研究センター教授。80年代には徳間書店、白夜書房、角川書店で編集者として活動。詳細は『「おたく」の精神史』、『二階の住人とその時代』を参照。まんが原作者としての著作に、『アンラッキーヤングメン』『恋する民俗学者』、『北神伝綺』『木島日記』『八雲百怪』の偽史三部作がある。本書の関連書としては『物語消費論 「ビックリマン」の神話学』がある。

-

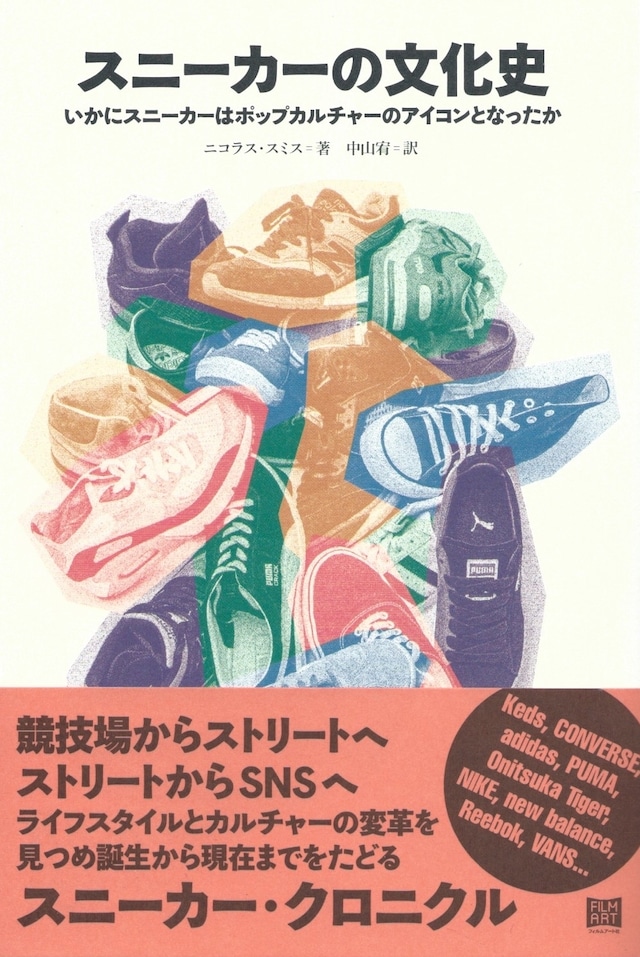

スニーカーの文化史——いかにスニーカーはポップカルチャーのアイコンとなったか

¥2,200

SOLD OUT

ケッズ、コンバース、プーマ、アディダス、オニツカ、ナイキ、ニューバランス、リーボック、ヴァンズ etc… 競技場からストリートへ、ストリートからSNSへ。ライフスタイルとカルチャーの変革を見つめ、誕生から現在までをたどるスニーカー・クロニクル。 ー われわれにとっても最も身近なファンションアイテムであり、誰もが一足は持っているスニーカー。なぜスニーカーは現代を代表するポップカルチャーやファッションのアイコンになり得たのでしょうか? 今日のスニーカー産業はかつてない規模に巨大化しています。アスリートやセレブと巨額のエンドースメント契約が結ばれ、ハイブランドとのコラボモデルのスニーカーが続々と登場。そしてスニーカー情報を発信するメディアやSNSは多くの読者を獲得し、「スニーカーヘッズ」と呼ばれるスニーカーファンは、お目当てのアイテムを求めてショップに長蛇の列をつくります。 スポーツウェアとして誕生したスニーカーは、その後ストリートに飛び出し、カリフォルニアのスケートボーダーやニューヨークのラッパーのアイコンとなりました。時にはギャングの暴力や暴動の原因となり、世界的な経済論争の中心となり、スポーツを巨大ビジネスに変えるための探求の糸口となり、ハイファッションのミューズとなったスニーカー。 スニーカーの誕生から現代までの間に、スニーカーは、スポーツ、ファッション、消費文化、音楽、セレブ、広告、グローバリゼーションの発展に重要な役割を果たしてきました。 本書では、1830年代のゴム底製スニーカーの誕生から現代までの180年に及ぶ壮大なスニーカーの歴史を丁寧に紐解くと同時に、スポーツやストリートのポップカルチャーの中にスニーカーがどのように浸透し、現在のような巨大産業になり得たのかを解説しています。 天才的なゴムの発明者チャールズ・グッドイヤーからコンバースの靴を売るために全米を飛び回った「巡回販売員」のチャック・テイラー、確執がもとで分裂しアディダスとプーマを設立したダスラー兄弟、妻が作る焼き菓子のワッフルにヒントを得て「ワッフルソール」を生み出し、スポーツの世界を変えてしまったビル・バウワーマン(ナイキ共同創設者)まで、スニーカーの歴史をつくってきた数々の人物やエピソードを紹介しています。 スニーカー・ヘッズ必携の一冊。 [出版社より] 著 者|ニコラス・スミス 訳 者|中山宥 出版社|フィルムアート社 定 価|2,000円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|384 ISBN|978-4-8459-2017-4 初 版|2021年04月 Contents プロローグ 第1章 発明の父 第2章 桃入れ籠とテニスセット 第3章 コーチのコーチ 第4章 ストライプとクーガー 第5章 ビルダーマン 第6章 スウッシュ 第7章 スポーツからストリートへ 第8章 誰もがアスリート 第9章 一方、西海岸では 第10章 レッツ・ゲット・フィジカル 第11章 スタイルとフロウ 第12章 ヒズ・エアネス 第13章 マーズとマイク 第14章 ブランド間の攻防 第15章 スニーカーの罪と罰 第16章 スニーカーヘッズ 第17章 バック・トゥ・ナウ エピローグ 謝辞 訳者あとがき 註 索引 Author ニコラス・スミス Nicholas Smith 2014年にコロンビア大学ジャーナリズム学部を卒業、Lynton Fellowship in Book Writingを受賞。現在はオーストリアのウィーンに在住し、ジャーナリストとして活動。第二次世界大戦中に盗まれた美術品、氷河の融解、オーストリアのインディーゲーマー、ニューヨーク市長選挙など、広範かつ多様なテーマを取り扱っている。 Translator 中山 宥 Yu Nakayama 翻訳家。1964年生まれ。主な訳書に『マネーボール[完全版]』『〈脳と文明〉の暗号』(ともにハヤカワ・ノンフィクション文庫)、『ジョブズ・ウェイ』(SBクリエイティブ)、『動物学者が死ぬほど向き合った「死」の話』(フィルムアート社)、『生き抜くための12のルール』(朝日新聞出版)、『新訳ペスト』(興陽館)などがある。

-

どえらいモン大図鑑——アジアの国民的ネコ型ロボット

¥2,420

SOLD OUT

ボクらが愛する未来からやってきた青いネコ型ロボットが大変身!! おもちゃ・ぬいぐるみ・文房具・電気機器・家庭用品・アパレル等373種掲載!! 『いんちきおもちゃ大図鑑』スピンオフ企画! 玩具だけでなく携帯電話・ 扇風機・コンセント・防寒着までネコ型ロボットに!? 世界的ヒーローや巨大ロボット、少年漫画の主人公と勝手に融合、青い部分を上げすぎて専門家の間で「ほっかむり」と呼ばれるぬいぐるみ、さらに青い部分をあげてズルムケ状態になってしまった全自動泡泡銃、ネコ型じゃなくてもはやイヌ型? 通称「イヌえもん」スリッパ、かつては正規版だった台湾作家によるオリジナル・エピソードの漫画 一般人が記憶を頼りに描くとどうなるか? 奇想天外で奇妙奇天烈な数々を大紹介。 [出版社より] 著 者|いんちき番長F+加藤Aアングラ 出版社|パブリブ 定 価|2,200円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|160 ISBN|978-4-908468-52-0 初 版|2021年09月 Contents まえがき 1章 どえらいおもちゃ コラム:どえらいモンは何がどえらいの? 2章 どえらいフィギュア コラム:どえらい本のどえらい内容 3章 どえらいぬいぐるみ、マスコット コラム:街で見つけたどえらいモン 4章 どえらい文具、電気機器 コラム:どえらい乗りモン 5章 どえらい家庭用品、アパレル コラム:どえらいモンを描いてみよう 番外 海外で見つけたオフィシャルアイテム コラム:隠れどえらいモンを探せ! あとがき Author いんちき番長 F 世界各地の面白い玩具を集める収集家。欲しい秘密道具は無尽蔵にコレクションが入れられるあのポケット。アジアおもちゃコレクターユニット「アジアン 玩具 ジェネレーション(通称・アジガン)」としてトークイベントを開催する等、幅広く活動中。名前末のFは「Fake」のこと。 加藤 A アングラ 別名「加藤藏鏡人」。連載仕事募集中のフリーライター。子供の頃に見たTV スペシャル『ドラ・Q・パーマン』に衝撃を受けた。今こそスコシフシギキャラが集結して、宇宙で増殖を続ける栗饅頭と対決する一大クロスオーバー映画とかやってほしい。ミドルネームは「Asian」のA。

-

絶対に解けない受験世界史3——悪問・難問・奇問・出題ミス集

¥2,750

数々の出題ミスを暴露してきた本シリーズ。早慶悪問激減・上智世界史ほぼ撤退・センター試験終了。シリーズ継続すら危ぶまれたが杞憂に! 次から次へと出てきて過去最多ページ数に! ×「ビ」が「ピ」になる等、頻発するOCRミス (該当複数) ×大学が発表した公式解答例が文字数オーバー(島根県立大 2020年) ×設問と無関係な事実誤認に基づく反原発運動を押し売り(専修大 2020年) ×ブレグジット直後にイギリスを「EU現加盟国」(早稲田大 2020年) ×正解が前の試験時間の英語の設問に書いてあった(慶應大 2019年) ☆ヒット曲『デスパシート』出題するも歌詞覚えていれば解答可能(慶應大 2019年) ☆解答選択肢で「アンコール=ワットの修復・保存に上智大学は協力している」とPR(上智大 2019年) ……等などヘンな問題を徹底的に調査・検証・解説・糾弾! 「世界史用語の変化」「大学入学共通テストの導入騒動の記録」等のコラムも。 [出版社より] 著 者|稲田義智 出版社|パブリブ 定 価|2,500円+税 判 型|A5判/並製 頁 数|560 ISBN|978-4-908468-51-3 初 版|2021年08月 Contents 序文 2020年度上智 12 2020年度早慶 31 2020年度国公立 73 2020年度私大その他 93 ■ コラム1 世界史用語の変化 193 2019年度上智 208 2019年度早慶 221 2019年度国公立 257 2019年度私大その他 275 ■ コラム2 大学入学共通テストの導入騒動の記録 346 2018年度上智 358 2018年度早慶 369 2018年度国公立 398 2018年度市立その他 404 ■ コラム3 高校世界史で,近世・近代の経済史学上の論点はいかに扱われているか 470 2017年度私大その他 488 ■ コラム4 大学入学共通テストの試行調査 544■終章 最後にちょっと,まじめな話を 552 あとがき Author 稲田 義智 Yoshitomo Inada 受験世界史研究家。東京大学文学部歴史文化学科卒。世界史への入り口はコーエーの『ヨーロッパ戦線』と『チンギスハーン・蒼き狼と白き牝鹿IV』だったが,実は『ファイナルファンタジータクティクス』と『サガフロンティア2』の影響も大きい気がする。一番時間を費やしたゲームは『Victoria(Revolution)』。ゲームしかしてなかった人生だったが,奇縁にてこういう本を出すことになった。楽しい執筆作業だったが,ちょっと当分入試問題は見たくない。