-

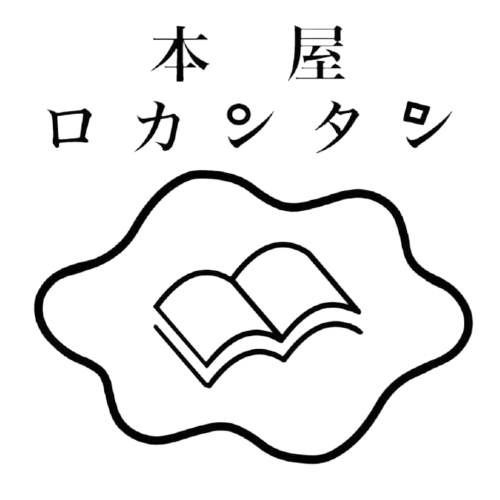

しかし語らねばならない--女・底辺・社会運動

¥2,860

SOLD OUT

《反権力》を闘うあらゆる人びとへ――。 戦前はプロレタリア文学運動にかかわり、敗戦直後から最晩年までは日雇い労働者として、生涯を賭けて権力と闘いつづけた不屈の人。そんな著者による文章を集めました。『思想の科学』『女・エロス』『婦人民主新聞』などのメディアに掲載された原稿を掘り起こし、その起伏のある生涯についても「解説」で補足。女性解放運動、三里塚闘争、反天皇制から死刑制度廃止運動にいたる、戦後の社会運動を底辺から支えた「女の一生」を、没後40年の現在に問いかけます。 田中美津による追悼文「きまりすぎた悲しさ――郡山吉江さんを悼む」を収録。 [出版社より] 著 者|郡山吉江 出版社|共和国 定 価|2,600円+税 判 型|四六変型判/並製 頁 数|328 ISBN|978-4-907986-90-2 発 行|2022年09月 Contents 母(詩) I にこよん女の手記 太平のおくりもの だらけてない失対人夫 妻として母として労働者として 自立した女の姿―土埃にまみれ失対二十八年 [インタビュー] 私のエロス――にこよん女の手記 わかめのおばさん――にこよん現場の女 著者の分身として――雫石とみ『荒野に叫ぶ声』跋 II 今日的状況をこそ 3・8集会に出席して それは私の中の恥部、しかし語らねばならない 反天皇制運動への視点 今日的状況をこそ なかなか見えない天皇制 III 救援の現場から 新宿事件公判を傍聴して 府中刑務所へ待遇改善の申し入れ 無策な老人福祉 福祉行政の変革を 三里塚野戦病院の発展ねがい 三里塚との連帯の道 野戦病院を阿修羅のように守って [インタビュー] 傍聴席から 「モナ・リザ」スプレー裁判傍聴記 「海燕のうた」から 「蜂の巣」から 全救活へのメッセージ IV 詩のほうへ 中国を訪れて 沖縄を旅して 無名詩人とは何か 抒情と変革のプロレタリア詩 幸せな旅のにおい 『郡山弘史・詩と詩論』あとがき V 冬の雑草――自伝的エッセイ 冬の雑草 [『救援』版] 私の未来図 生命終りのときに――遺書にかえて きまりすぎた悲しさ 郡山吉江さんを悼む(田中美津) 解説にかえて Author 郡山 吉江 Yoshie Koriyama 1907年、仙台市に生まれ、83年、清瀬市に没する。童話雑誌の同人、『プロレタリア詩』への寄稿などを経て、詩人の郡山弘史を識る。1931年、実家を出て上京。1945年の敗戦後、仙台で日本共産党に入党(50年に除名)、婦人民主クラブの初代仙台支部長となる。1968年、国際反戦デーの新宿騒乱を機に救援運動にかかわる。以後、救援連絡センター、侵略=差別と闘うアジア婦人会議、婦人民主クラブなどの会員として精力的に社会運動に従事する。著書に、『三里塚野戦病院日記』(柘植書房、1979)、『冬の雑草』(現代書館、1980)、『ニコヨン歳時記』(柘植書房、1983)がある。

-

第二世界のカルトグラフィ

¥2,750

第二世界、それは絶望で覆われたこの現実世界に、なお夢見ることを忘れない人々の不屈のヴィジョンだ。世界各地のさまざまな本や表現から、新たな生の場所を〈発見〉する。そのときどんな地図が浮かび上がるだろうか――。シャモワゾーやグリッサンらカリブ海の作品。レイシズムが蔓延するアメリカ文化。目取真俊や崎山多美らの沖縄の文学。そしてコレット・マニーのブルーズ……絶望にあらがう多彩な表現を手がかりにした旅の記録。 [出版社より] 著 者|中村隆之 出版社|共和国[境界の文学] 定 価|2,500円+税 判 型|四六変型判/上製 頁 数|224 ISBN|978-4-907986-91-9 発 行|2022年08月 Contents 0 第二世界は存在する 第I部 場所 1 反復される川の記憶 2 カリブ海の移動と交流 3 アフリカの魂を探して 4 アメリカのニグロ・スピリチュアル 5 ファトゥ・ディオムの薄紫色 6 レザルド川再訪 7 レイシズムのアメリカ 第II部 境界 1 絶対的暴力の牢獄 2 分からなさの向こう側を想像する 3 岩手県の幻冬小説 4 文明のなかの居心地悪さ 5 アパルトヘイト終焉期を撮る 6 テロルという戦場 7 ディストピア小説に映し出される近未来 第III部 生 1 ジャン・ベルナベ(一九四二―二〇一七) 2 パスカル・カザノヴァ(一九五九―二〇一八) 3 フランソワ・マトゥロン(一九五五―二〇二一) 4 ヤンボ・ウォロゲム(一九四〇―二〇一七) 5 東松照明(一九三〇―二〇一二) 6 ジャック・クルシル(一九三八―二〇二〇) 7 コレット・マニー(一九二六―一九九七) 第IV部 交響 1 アナキズムと詩的知恵 2 口頭伝承と神話的思考 3 フランス国立図書館と作家研究 4 ニューカレドニアの民族誌 5 震えとしての言葉 6 野生の思考と芸術 7 詩人たちの第二世界 あとがき 第二世界の地図作成のために Author 中村 隆之 Takayuki Nakamura 1975年、東京都に生まれる。フランス語圏の文学、批評、翻訳。東京外国語大学大学院地域文化研究科博士後期課程修了。博士(学術)。現在は、早稲田大学法学学術院教員。 おもな著書に、『魂の形式―コレット・マニー論』(カンパニー社、2021)、『野蛮の言説―差別と排除の精神史』(春陽堂書店、2020)、『エドゥアール・グリッサン―〈全‐世界〉のヴィジョン』(岩波現代新書、2016)、『カリブ‐世界論―植民地主義に抗う複数の場所と歴史』(人文書院、2013)など多数。 おもな訳書に、アラン・マバンク『アフリカ文学講義―植民地文学から世界‐文学へ』(共訳、みすず書房、2022)、『ダヴィッド・ジョップ詩集』(夜光社、2019)、エドゥアール・グリッサン『フォークナー、ミシシッピ』(インスクリプト、2012)など多数。

-

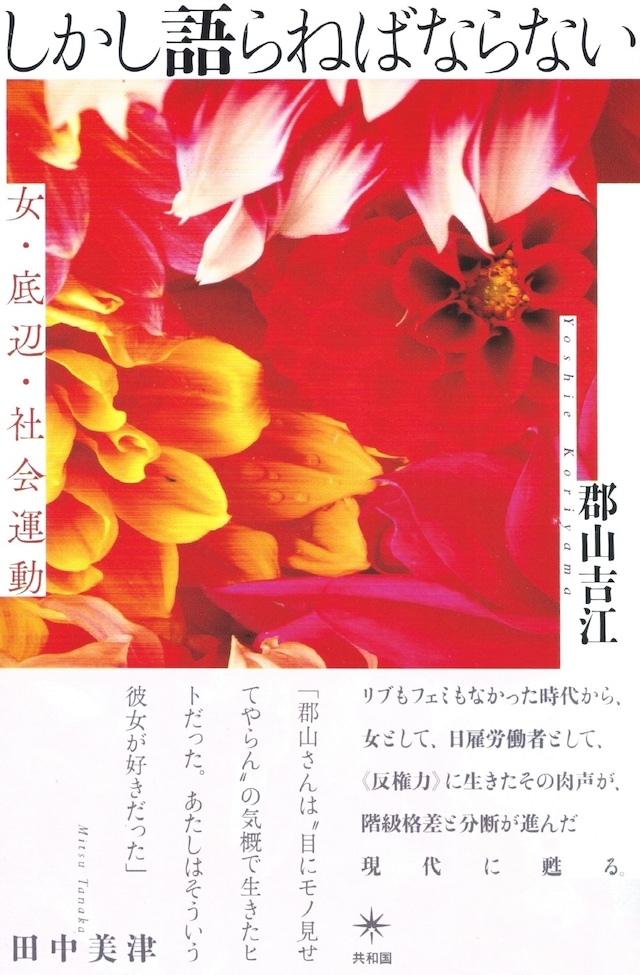

ダダ・カンスケという詩人がいた 評伝陀田勘助

¥4,070

「ダダ」を自分の名とした唯一のアナーキスト詩人、陀田勘助(1902-1931)。アヴァンギャルドの担い手として鮮烈にデビューしながら、やがてその筆名と詩を捨てて、本名の山本忠平として共産主義者に転向。非合法共産党の中央委員候補として検挙されると、謎の獄死を遂げる。享年29。 細井和喜蔵、岡本潤、萩原恭次郎らとの交流から、当局による自殺との発表に対して、いまなお小林多喜二に先立つ虐殺説が根強いその死にいたるまで、謎に包まれた詩人の影を追いかけた初の伝記。定価3700円+悪税。 [出版社より] 著 者|吉田美和子 出版社|共和国 定 価|3,700円+税 判 型|四六変型判/並製 頁 数|378 ISBN|978-4-907986-59-9 発 行|2022年06月 Contents 島に居る岡本潤と俺の肖像 -- 第1章 「同志山忠」とは誰か -- 発端―1枚の絵 「モダン東京―一九三〇年代の夢」 栃木―蔵の町の少年 本所―忠平は隅田川を渡る 荒井町の洋服屋 大手町―内務省の給仕 -- 第2章 陀田勘助の出発と雑誌『種蒔く人』 -- 開成中学自主退学事件 「啄木会」―渋民歌碑建立募金文芸講演会 1921年第2回メーデー 忠平、村松正俊と出会う 『種蒔く人』創刊 幻の二人詩誌『ELEUTHERIA』とペンネーム・ダダのこと -- 第3章 詩誌『鎖』創刊 -- 『鎖』をめぐるさまざま 『鎖』創刊号―1923年6月 『鎖』第2号へ―1923年7月 『女工哀史』細井和喜蔵の登場 -- 第4章 関東大震災──亀戸事件と陀田勘助 -- 印半纏で走るカンスケ 亀戸事件とは何か 南葛労働協会には「支部」もあった―佐藤欣治のこと 亀戸警察署長、戒厳司令官はこう語った -- 第5章 震災後を生きる -- 『鎖』第3号からの再出発 「日本無産派詩人連盟展」と詩誌『無産詩人』 松本淳三の詩誌『詩を生む人』への寄稿 -- 第6章 岡本潤と陀田勘助──『マヴォ』における呼応 -- 『赤と黒』と『鎖』 小野十三郎の勘助評 『マヴォ』に呼応する岡本潤と陀田勘助 細井和喜蔵の死、渋谷定輔のこと -- 第7章 ギロチン社事件と『黒旗』──アナキスト山本勘助の模索 -- 江東に自由労働者の組合を 労働運動社、大杉栄、岩佐作太郎 ギロチン社のテロリストたち 黒旗社結成と『黒旗』創刊―1925年11月 黒旗社パンフレット ギロチン社事件の余波―『文芸戦線』再見 -- 第8章 復興局の土木人夫──『反政党運動』時代 -- 「黒色青年連盟」結成と銀座デモ 黒旗社時代を回想する―松田解子、菊岡久利 復興局の土木人夫 「反政党運動」―純正アナキズムとアナルコ・サンジカリズム 汎太平洋労働組合会議問題と全国自連の分裂 自協派・江西一三の回想 -- 第9章 アナ・ボルのわかれ──詩人たちの訣別 -- 『文芸戦線』の分裂 『文芸解放』創刊―文芸講演会に勘助飛び入る 隅田川のわかれ 暴力のわかれ―壺井繁治の場合 -- 第10章 プロレタリア美術展覧会と《同志山忠の思い出》 -- 東京合同労組へ、入党へ トーマは帰れ―東京駅の騒擾 望月晴朗画《同志山忠の思い出》が描いたもの ビラは天に向かって撒く―武田麟太郎のこと 望月晴朗という画家 プロレタリア美術とは何だったか -- 第11章 検挙のあとさき -- 組織者忠平の「作風」 忠平検挙へ―田中清玄「再建ビューロー」を巡って 松永伍一の「陰謀説」 なお残る不明点―南喜一と「解党派」問題 忠平以後―武装メーデーと「全協刷新同盟」 -- 第12章 獄窓の春、その死 -- 獄中詩編 死の周辺 田中清玄の証言 予審という闇 『戦旗』の在監者名簿―忠平の不在 戦後―「山本勘助追悼とぶらつく詩の会」 -- 参考文献 -- あとがき 別丁カラー図版:《同志山忠の思い出》(望月晴朗・画) Author 吉田 美和子 Miwako Yoshida 1945年、岩手県生まれ。東北大学文学部国文科卒業。著書に、『単独者のあくび―尾形亀之助』(木犀社、2010)、『うらやまし猫の恋―越人と芭蕉』(木犀社、2008)、『吉田一穂の世界』(小沢書店、1998)、『宮沢賢治―天上のジョバンニ・地上のゴーシュ』 (小沢書店、1997、第十三回岩手日報文学賞賢治賞受賞)『一茶無頼』(信濃毎日新聞社、1996)など。

-

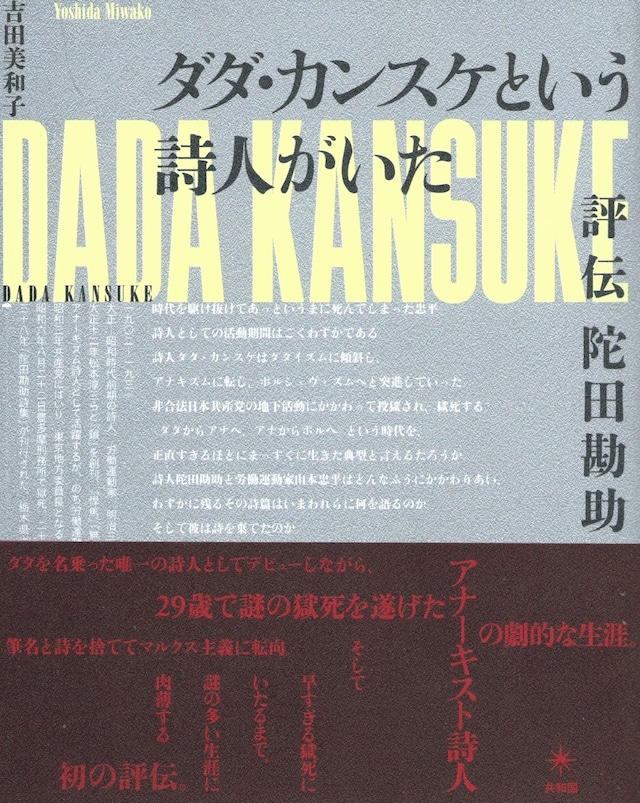

踊る女と八重桃の花

¥2,750

SOLD OUT

「友よ、男に描けない素的な味わいとシャルムを持つタブローを作ろうではありませんか」 -- 日本画を鏑木清方、洋画を梅原龍三郎に師事。姉で劇作家の長谷川時雨が創刊した、女による女のための雑誌『女人芸術』で注目されると、戦時下には単身従軍画家としてアジア各地へ赴き、戦後は本音で語るエッセイストとして活躍。そんな女性洋画家の先駈けとして知られる、長谷川春子の初期のみずみずしい随筆や画業を精選して収録する、没後初の選集。 著者が生前に刊行した著作9点より、『長谷川春子小画集』(1929)、『満洲国』(1935)、『戯画漫文』(1937)の初期3作に収録されたエッセイやイラスト、油彩のほか、単行本未収録作、単行本の装幀や新聞連載小説の挿画を収めました。従軍するまでの長谷川春子の仕事が、本書によって見渡せます。カラー図版16頁。 [出版社より] 著 者|長谷川春子 出版社|共和国 定 価|2,500円+税 判 型|四六変型判/仮フランス装 頁 数|272 ISBN|978-4-907986-82-7 発 行|2022年04月 Contents 1、戯画漫文 時雨女史と私 華くらべ女作家 ――長谷川時雨、今井邦子、吉屋信子、岡田禎子、 林芙美子、平林たい子、宇野千代、阿部ツヤ子 文人六景 ――内田百閒、室生犀星、芹沢光治良、 柳澤健、廣津和郎、川端康成 当代人気帖 ――川端康成、水の江ターキー、夏川静江、 梅原龍三郎、関屋敏子、阿部眞之助 人気者八佳選 ――ピストン堀口、原信子、竹久千恵子、エノケン、 藤山一郎、飯田蝶子、岡譲二、水谷八重子 秋天七つ星 ――武田麟太郎、林房雄、片岡鉄兵、尾崎士郎、 矢田津世子、窪川稲子、丹羽文雄 2、はるこや、はるこや 食べるは楽し 淡路の米 台所 残月 鏡が少なすぎる 体は国の手形也 貯蔵 はるこや、はるこや 3、サボワ閑日帖 船室より アウ・ルヴオア・巴里 個展 八重桃の花、エッフェル塔 サボワ閑日帖 巴里画商風景 寒中のシベリヤ 4、東京の一片 浮世画展覧会評 人物画 七彩会のこと 絵の具皿――その三枚 夜泊とりどり 秋影舗道ニ来ル 東京人の新大阪見物 東京の一片 ヘレニズムの微風 解説にかえて――長谷川春子の「花下遊楽」 Author 長谷川 春子 Haruko Hasegawa 1895年、東京に生まれ、1967年、東京に没する。洋画家、文筆家。 長姉で劇作家の長谷川時雨の勧めで画家を志し、鏑木清方、梅原龍三郎に師事する。1929年~31年、フランスに遊学。帰国後、満洲事変を契機に画家として従軍。戦後はエッセイスト、挿画家、装幀家としても多くの仕事を残した。 画集に、『長谷川春子小画集』(女人芸術社、1929)、エッセイ集に、『満洲国』(三笠書房、1935)、『戯画漫文』(昭森社、1937)、『北支蒙彊戦線』(暁書房、1939)、『南の処女地』(興亜日本社、1940)、 『東亜ところどころ』(室戸書房、1943)、『大ぶろしき』(大日本雄弁会講談社、1955)、『ニッポンじじい愛すべき』(生活社、1955)、『恐妻塚縁起』(学風書院、1956)がある。

-

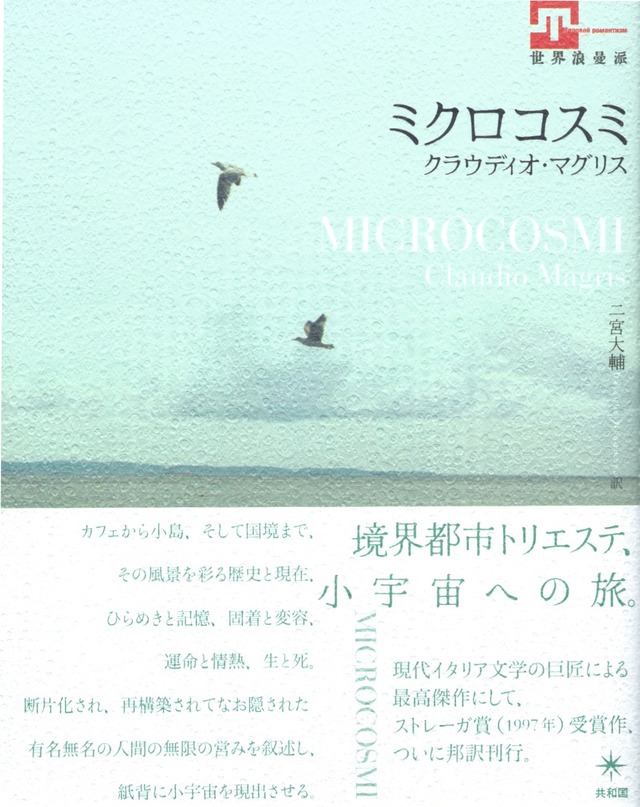

ミクロコスミ

¥3,740

SOLD OUT

作者の生地トリエステを舞台に、カフェから山岳地帯、小島、教会にいたるまで、アドリア海に面したこの境界の地の歴史と空間を縦横無尽に描き出し、微に入り細を穿ちながら、そこに小宇宙(ミクロコスミ)を浮上させる稀有のロマン。近年もカフカ賞を受賞し、ノーベル文学賞候補となるなど、現代イタリア文学の巨匠として君臨する小説家/研究者、クラウディオ・マグリスの代表作。 本作は1997年のストレーガ賞受賞作であり、著者の邦訳としては初めてイタリア語原語から翻訳された。 [出版社より] 原 書|Microcosmi 著 者|クラウディオ・マグリス 訳 者|二宮大輔 出版社|共和国 定 価|3,400円+税 判 型|菊変型判 頁 数|328 ISBN|978-4-907986-55-1 初 版|2022年01月 Contents カフェ・サンマルコ ヴァルチェッリーナ 潟 ネヴォーゾ山 丘 アッシルティディ アントホルツ 市民公園 丸天井 訳者あとがき 人名索引 Author クラウディオ・マグリス Claudio Magris 1939年、イタリア・トリエステに生まれる。現代イタリアを代表する作家、批評家、翻訳家、研究者。1994年から96年まで、イタリア共和国元老院議長。トリノ大学卒業後、ミラノ大学、トリエステ大学で教鞭を執る。その膨大な知識と博学を駆使して数多くの著作を発表しており、オーストリア国家賞(2005)、スペイン芸術文学勲章(2009)、フランツ・カフカ賞(2016)など受賞・受勲多数。 邦訳に、『オーストリア文学とハプスブルク神話』(鈴木隆雄他訳、書肆風の薔薇、1990)、『ドナウ――ある川の伝記』(池内紀訳、NTT出版、2012)がある。 本書『ミクロコスミ』は、イタリア文学最高の賞とされるストレーガ賞(1997年度)受賞作である。 Translator 二宮 大輔 Daisuke Ninomiya 1981年、愛媛県に生まれる。関西学院大学卒業後、イタリアに留学。2012年、ローマ第三大学文学部卒業、現在は、通訳・翻訳業。 翻訳に、ガブリエッラ・ポーリ+カルカーニョ『プリーモ・レーヴィ』(水声社、2018)、エドヴァルド・デ・フィリッポ『フィルメーラ・マルトゥラーノ』 (文化庁新進芸術家海外研修成果公演、2016)などがある。

-

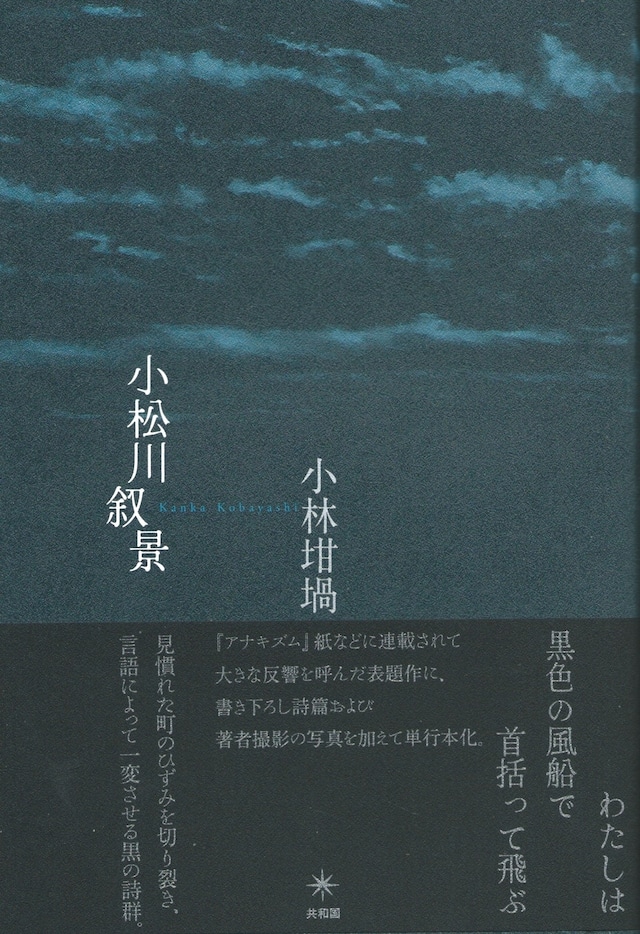

小松川叙景

¥2,640

詩集『でらしね』(思潮社、2013)で鮮烈にデビューした詩人の最新作品集。2020年~21年に『アナキズム』紙などに連作として掲載され、大きな反響を呼んだ表題作に、書き下ろし詩篇および著者撮影の写真を加えて、待望の単行本化。見慣れた町のひずみを切り裂き、言語によって一変させる黒の詩群。 [出版社より] 著 者|小林坩堝 出版社|共和国 定 価|2,400円+税 判 型|A5変型判/上製 頁 数|104 ISBN|978-4-907986-82-7 発 行|2021年11月 Contents HOMEBODY 五月 六月 七月 八月 九月 NOWHERE 十月 十一月 十二月 一月 二月 NOWHERE 三月 四月 Author 小林 坩堝 Kanka Kobayashi 1990年生まれ。詩作者。詩集『でらしね』(思潮社、2013)のほか、小詩集に『風船』(企画カニエ・ナハ、2015)、『エンド・ロール』(archaeopteryx、2017)がある。

-

メディオーム ポストヒューマンのメディア論

¥3,080

SOLD OUT

われわれは既に「ポストヒューマン」の時代を生きている。にもかかわらず、なぜこれほどまでに現代社会に適応できず、存在することの不安に苦しんでいるのだろうか。この問いを考えることにこそ、技術に依存した楽観主義者の夢想でなく、また反技術主義への逃避でもない、「これからの人間」を語る可能性が残されているのだ――。 気鋭の研究者が現代思想やアートを論じつつ、「他者」と「技術」を媒介として「ポストヒューマン」な人間像を探求する《存在論的メディア論》。 [出版社より] 著 者|吉田健彦 出版社|共和国 定 価|2,800円+税 判 型|四六判/上製 頁 数|288 ISBN|978-4-907986-75-9 発 行|2021年12月 Contents はじめに アメリカツガとポストヒューマン 第一章 閉じていく世界 他者 欲望の二重らせん 全体性とメディア 貫通 プンクトゥム イコンと肖像画 世界のデジタル化 環境化するメディア技術 計数的な自然と存在の地図化 デジタルスティグマジー 第二章 世俗的な神 メタプログラム的世界観 テクノロジー無謬説とテクノデモクラシー 仮想化批判の仮想性 身体の喪失と残忍さ 記憶と記録 個人認証 3Dプリンタから世俗的な神へ 人新世 誰が人新世を見届けるのか ポストヒューマンの人文学 第三章 別様の未来 除去可能性ノイズ 存在論的ノイズ デジタル化される生命観 マイクロバイオームから他者原理へ 脳死者と人間の条件 語り出す石 信頼 メディオーム バイオアート、木、そして全体性 memento mori おわりに それで、きみは神になりたいのか? 注 あとがき Author 吉田 健彦 Takehiko Yoshida 1973年、東京都に生まれる。東京農工大学非常勤講師、大阪府立大学客員研究員。東京農工大学連合農学研究科農林共生社会科学博士課程修了。博士(農学)。専門は、環境哲学、メディア論。共著に『環境哲学と人間学の架橋』(世織書房、2015)、『環境哲学のラディカリズム』(学文社、2012)がある。

-

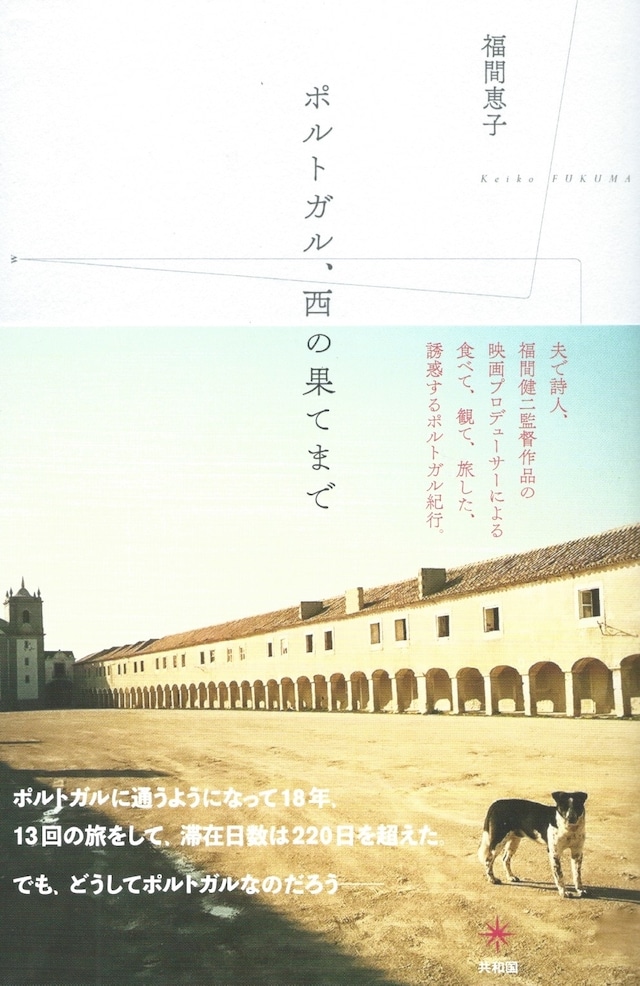

ポルトガル、西の果てまで

¥2,640

SOLD OUT

ポルトガルに通うようになって18年、13回の旅、滞在日数およそ220日。どうしてポルトガルなのか――。 城壁の村マルヴォアンで出会った恵さん。ヴィディゲイラで立ち寄ったパンとお菓子の祭り。リスボンの「ニコの食堂」では、タラのオリーブオイル焼きやワインに舌鼓を打つ。タブッキの『レクイエム』を想起しながら、フィルム・アーカイヴで観ることができた数々の映画……。 夫で詩人の映画監督、福間健二作品のプロデューサーとしても知られるエッセイストによる、魅惑のポルトガル紀行。 [出版社より] 著 者|福間恵子 出版社|共和国 定 価|2,400円+税 判 型|四六変型判/仮フランス装 頁 数|248 ISBN|978-4-907986-83-4 初 版|2021年09月 Contents はじめに Ⅰ ポルトガルと出会う 国境の村で アマランテ アレンテージョの春 II ポルトガル、西の果てまで ニコの食堂 セジンブラ、魚の町 アソーレス、大西洋の孤島群 1 テルセイラ島 2 サン・ミゲル島 3 フローレス島 ポルトガルを食べる III 映画のポルトガル トラス・オス・モンテス ドウロ川と映画監督オリヴェイラ 世界の始まりへの旅 タブッキのリスボン、映画のリスボン フォンタイーニャスを探して ポルトガルのフィルムアーカイヴ サラヴィーザ、リスボンの闇と光 ポルトガルで映画監督になる 「見る、聴く、歩く、待つ」 旅の終わりは、次の旅のはじまり──あとがきにかえて Author 福間 恵子 Keiko Fukuma 1953年、岡山県に生まれる。書籍編集者を経て、1990年頃からエッセイを発表しはじめる。2007年より、福間健二監督映画のプロデュースおよび配給・宣伝を担当し、その作品に、『岡山の娘』(2008)、『わたしたちの夏』(2011)、『あるいは佐々木ユキ』(2013)、『秋の理由』(2016)、『パラダイス・ロスト』(2020)がある。

-

哲学JAM[白版] 現代社会をときほぐす

¥2,420

SOLD OUT

全3巻完結。金沢の個性派書店「石引パブリック」で開催され、各回満席だった全11回の連続講座を3巻に収録。本書はその最終巻。ギリシャ古典からニーチェ、シュミット、アーレント、ハーバマス、フーコーらの概念を駆使しながら、現代社会をわかりやすく説く。 本巻[白版]には、「エロス」、「宗教」、「戦争」、「資本主義」をテーマとした4講義分を、質疑応答まで完全収録! 既刊2巻よりさらにボリュームアップ。 おもな内容は……「エロスと神話」「フーコー『性の歴史』をめぐって」「性と理性」「精神分析の衝撃」「フロイトの問題提起」「サド・マゾの再定義」「性の隠蔽と文明」「猥褻をどう定義するか」「哲学と人生相談」「神学と哲学」「神と哲学者たち」「宗教改革の影響」「寛容をめぐる議論」「ユダヤ教に対する非寛容」「儀礼からコミュニケーションへ」「宗教と公共的理性」「哲学で戦争を止める?」「ロールズ『万民の法』をめぐって」「人間本性と平和」「戦争は平等を達成する」「自衛のための戦争とその起源」「カント『永遠平和のために』」「世界内戦化の時代」「人道的介入は許されるのか」「戦争機械論をめぐって」「貨幣と利子」「アーレント『人間の条件』」「私的な利益から国家の経済へ」「ポランニー『大転換』をめぐって」「マンデヴィルからスミスへ」「市場と市民社会の形成」「マルクス『資本論』と交換価値」「貨幣と欲望」「物神性とファンタスマゴリー」「ゲーテ『ファウスト』に描かれた資本と株式」「交換と贈与と蕩尽」「資本主義の自己拡散」……など。 [出版社より] 著 者|仲正昌樹 出版社|共和国 定 価|2,200円+税 判 型|四六変形判/上製 頁 数|280 ISBN|978-4-907986-80-3 発 行|2021年10月 Contents 第8講 哲学とエロス――身体と欲望にどう向き合うか 第9講 宗教と哲学――救済は現代人にも必要か 第10講 戦争と哲学者――哲学は戦争を抑止できるか 第11講 資本主義は終わるのか 現代を読みとくためのブックガイド Author 仲正 昌樹 Masaki Nakamasa 哲学者、金沢大学法学類教授。1963年、広島県呉市に生まれる。東京大学大学院総合文化研究科地域文化専攻研究博士課程修了(学術博士)。専門は、法哲学、政治思想史、ドイツ文学。難解な哲学書を分かりやすく読み解くことに定評がある。 著書に、『危機の詩学─へルダリン、存在と言語』(作品社)、『歴史と正義』(御 茶の水書房)、『今こそア ーレントを読み直す』(講談社現代新書)、『集中講義! 日本の現代思想』(NHK出版)、『ヘーゲルを越えるヘーゲル』(講談社現代新書)など多数。 訳書に、ハンナ・アーレント『完訳 カント政治哲学講義録』(明月堂書店)など多数。

-

「命のヴィザ」言説の虚構——リトアニアのユダヤ難民に何があったのか?

¥5,720

SOLD OUT

第2次世界大戦中、ナチスの〈ホロコースト〉からユダヤ難民を救うために、リトアニアの在カウナス日本国総領事館から発給された、「命のヴィザ」をめぐる物語。しかし、そのヴィザの真の目的は何だったのか。1940年夏のリトアニアで、いったい何が起きたのか。 ニューヨークのユダヤ系機関に保管されている第一級資料にメスを入れ、「神話」から歴史の真実を取り戻し、「もう一つの脅威」をあらわにする迫真の学術ドキュメント。「日本のシンドラー」に関する伝説は、今後、本書によって書き換えられなければならない。 徹底的に歴史の細部を検証する648ページ。主要関係者人名録、関連年譜、索引、参考資料を附す。ブックデザイン=宗利淳一。 [出版社より] 著 者|菅野賢治 出版社|共和国 定 価|5,200円+税 判 型|菊変型判/並製 頁 数|648 ISBN|978-4-907986-81-0 初 版|2021年07月 Contents はじめに ----- 本書の主眼 JDC資料――文書保存の重要性 スルガイリスの史料研究 既存言説と一次資料、その驚くばかりの齟齬 ----- 第一章 リトアニアのソヴィエト化以前(一九三九年九月~四〇年五月) ----- JDCとリトアニア――第二次大戦開戦の報をうけて ヴィルノ/ヴィルニュスのリトアニア併合をうけて ユダヤ人=リトアニア人合同委員会 リトアニア政府の対応(一)新しい国籍法 脱出者が伝える占領下ポーランドの状況 併合直後のヴィルニュス――ヒレル・レヴィン『スギハラを求めて』を批判する リトアニア人、ポーランド人、ソ連人、そしてユダヤ人 リトアニア政府の対応(二)支援組織の公認 スヴァウキ地区の状況 ベッケルマンによるリトアニアの情勢分析 リトアニア政府の対応(三)難民登録の実施 戦争難民の実数 難民たちの日常生活 支援金の分配方法をめぐって ブンド派の独立独歩(一) ナチスの蛮行をめぐる資料体構築の試み 「エストニア」号拿捕事件 ブンド派の独立独歩(二) ルバヴィチ派からの支援要請(一)ポーランドに残された同胞たちのために リトアニア政府の対応(四)ヴィルニュス地区既存住民の処遇 難民の国内分散移住 ヴァルハフティグの行動の軌跡(一)通常のアリヤー事業 ソ連領内から六十名の救出計画 中立国リトアニアからの国外移住 中立国リトアニアにおける反ユダヤ主義とナチズムの脅威 ----- 第二章 ソヴィエト・リトアニアの成立からソ連国籍の強制まで(1940年6月~12月) ----- 一九四〇年六月~七月の大激動 体を殺すドイツ人、魂を殺すロシア人――「ユダヤ的ユダヤ人」に迫る危険 JDC現地資金確保のための奔走(一)資産凍結のあおり アメリカ国籍者の脱出――フィンランド北端ペツァモ経由 JDC現地資金確保のための奔走(二)JDCの法令順守主義とベッケルマンの苛立ち 共産主義体制下におけるユダヤ難民の立場 ブンド指導者ボルフ・シェフネルの場合 ソ連領通過の可能性 「キュラソー・ヴィザ」言説の論理矛盾――ヤン・ブロッケン『義人』を批判する ヴァルハフティグの行動の軌跡(二)ヴィザ取得の推奨 杉原千畝・幸子証言と一次資料の明白な乖離 記憶と歴史――日本版〈ホロコースト産業〉への警鐘 「宣誓供述書」による日本通過ヴィザの発給 ギテルマンのために作成された「宣誓供述書」 ドイツ・ユダヤ移民との関係(一)ドイツからリトアニア経由、日本へ 移住支援という選択肢の急浮上 ラビ・カルマノヴィツのイニシアティヴ イェシヴァー救出のためのユダヤ教組織全体会議(一九四〇年八月十五日) ルバヴィチ派からの支援要請(二)現地支援から移住支援へ イェシヴァー救出のための小委員会(一九四〇年九月九日) JDC現地資金確保のための奔走(三)移住費用「立て替え」案 シオニスト集団の最初の移送計画 JDC現地資金確保のための奔走(四)リトアニア政府からの借款 「キュラソー」への言及――「ヒアス」上海支部からヴィルニュス支部への手紙 イェシヴァー救出計画の顚末(一)重い足取り ヴァルハフティグの行動の軌跡(三)日本へ、そして横浜からJDCへの提言 イェシヴァー救出計画の顚末(二)ドイツ籍ユダヤ教神学生たちの命運 イェシヴァー救出計画の顚末(三)国務省との折衝 ヴァルハフティグの行動の軌跡(四)「オデッサ・ルート」の開通 イェシヴァー救出計画の顚末(四)一九四〇年十二月二十六日の全体委員会 JDC現地資金確保のための奔走(五)財務省の許可 ----- 第三章 大脱出(1941年1月~2月) ----- ソ連人となるか、無国籍者となるか イェシヴァー救出計画の顚末(五)「外交上」の言語 ベッケルマンの奮闘(一)「今さもなくば無」 モスクワないし日本での最終ヴィザ受給 「キュラソー・ヴィザ」と「杉原ヴィザ」の存在価値(一)ともかくモスクワまで ベッケルマンの奮闘(二)ソ連出国ヴィザの大量発給 「パレスティナ移送」と「非=パレスティナ移送」の切り分け ベッケルマンの奮闘(三)「ヒツェム」主導による五百名 「キュラソー・ヴィザ」と「杉原ヴィザ」の存在価値(二)イントゥーリストを介しての日本通過許可 忘れられた実務者たち ベッケルマンの奮闘(四)JDCニューヨーク本部の誤解払拭 ドイツ・ユダヤ移民との関係(二)リトアニア残留者の命運 「セント・ルイス号事件」との思わぬ関連 ベッケルマンの奮闘(五)最後の二週間 ----- 結論と今後の課題 ----- ベッケルマンによる総括(一) ベッケルマンによる総括(二) ベッケルマンによる総括(三) ナチスの脅威の存否 彼らは何〈から〉逃れたのか――証言の扱い、画すべき一線 ひとつの「論争誘発的」な比較 ギテルマンのその後 「ユダヤ難民」という言葉がもたらす非思考 出立しなかった(できなかった)人々の命運――避難地としてのソ連領 アメリカと日本に何ができたか 自己を主張しない功労者たち あるがままの〈好意〉を〈フツパー〉へと貶めないために ----- 補遺 ----- エマヌエル・リンゲルブルムによるイツハク・ギテルマン伝(抄) 書き手不明のJDC文書「リトアニアにおけるユダヤ人の絶滅」(一九四三年) 註 主なJDCメンバー略歴 関連年表 あとがき 人名索引 Author 菅野 賢治 Kenji Kanno 1962年、岩手県に生まれる。東京理科大学理工学部教授。パリ第10(ナンテール)大学博士課程修了。専門は、フランス語フランス文学、ユダヤ研究。主な著書に、『フランス・ユダヤの歴史』(上下、慶應義塾大学出版会、2016年)、『ドレフュス事件のなかの科学』(青土社、2002年)、主な訳書に、ヤコヴ・ラブキン『トーラーの名において』(平凡社、2010年)、レオン・ポリアコフ『反ユダヤ主義の歴史』(共訳、全5巻、筑摩書房、2005~07年)がある。

-

日本の体罰 学校とスポーツの人類学

¥3,960

義務教育はもちろん、「ヨットスクール」から大相撲やサッカーをはじめとするスポーツの現場で、いまもしばしば問題になる「体罰」。海外では宗教コミュニティで形成される道徳や倫理規範が、なぜ日本では公教育で担われるのか。それは儒教や武士道、軍国主義などの歴史に淵源を持つものなのか? カリフォルニア在住の気鋭の日本研究者が、豊富な資料や日本国内でのフィールドワークを通して検証する、日本の体罰の現実とその実態。体罰論であるだけでなく、すぐれた日本論ともなっている。 [出版社より] 原 書|Discourses of Discipline: An Anthropology of Corporal Punishment in Japan's Schools and Sports 著 者|アーロン・L・ミラー 訳 者|石井 昌幸・坂元 正樹・志村真幸・中田浩司・中村哲也 出版社|共和国 定 価|3,600円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|404 ISBN|978-4-907986-11-7 発 行|2021年06月 Contents 日本語版への序文 序章 1 体罰をめぐる三つの事件 2 体罰とはなにか 3 日本の体罰を研究する意義 4 本書のねらいと概要 第1章 人類学と体罰 一 体罰根絶に向けた世界の動き 二 体罰研究における人類学の有用性 第2章 日本の体罰史―その重層性 一 近代以前の日本の体罰 二 戦前の体罰禁止法 三 戦後の体罰禁止法 四 戦後体罰の構築過程 第3章 体罰とコンテクスト 一 コンテクストの重要性 二 規律訓練の諸様式 三 規律訓練とジェンダー 四 規律訓練の場 五 誰が規律訓練を課すのか 六 規律訓練の「言語」 第4章 倫理 一 対立する教育観 二 善悪をめぐる議論 三 体罰肯定論 四 体罰否定論 第5章 体罰の原因と文化の複数性 一 世界の体罰観 二 体罰の構造的要因 三 体罰の文化的要因 四 文化主義を越えて 第6章 権力の言説、言説の権力 一 歴史的・通文化的分析の重要性 二 権力・暴力・身体に関する諸理論 三 沈黙・言語・行動 終章 「暴力的文化」の神話 補論 アメリカ合衆国における体罰 資料1 精選体罰関連研究リスト(1979~2008年) 資料2 日本の主要な体罰事件(1976年~2010年) 注 参考文献 訳者あとがき 索引 Author アーロン・L・ミラー 1980年、カリフォルニア州サンフランシスコ生まれ。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)政治学部卒業。オックスフォード大学にて社会人類学で博士号取得。現在、カリフォルニア州立大学イーストベイ校およびセントメアリーズカレッジ・オブ・カリフォルニア講師。専攻は文化人類学、日本研究。主な業績に以下のものがある。 Miller, A. & Tummalapalli, Z. (2020) “Being a Basketball Fan During the Black Lives Matter Movement and a Global Pandemic.” The Society Pages: Engaging Sports. October 6, 2020. Miller, A. (2017) “Teaching Violence: Corporal Punishment, Vertical Hierarchy, and the Reproduction of Militaristic Values in Contemporary Japanese Sports.” In Butterworth, M. (ed.) Sport and Militarism: Contemporary Global Perspectives, Routledge. pp. 245-259. Translator 石井 昌幸 1963年、島根県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。早稲田大学スポーツ科学学術院教授・競技スポーツセンター所長。専攻は、スポーツ史。 著書に、『スポーツの世界史』(共著、一色出版、2018)、訳書に、『スポーツ人類学』(共訳、共和国、2020)など。 坂元 正樹 1974年、福岡県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。神戸市外国語大学非常勤講師。専攻は、スポーツ文化史。 著書に、『十九世紀イギリス自転車事情』(共和国、2015)など。 志村 真幸 1977年、神奈川県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。南方熊楠顕彰会理事、慶應義塾大学非常勤講師。専攻は、比較文化研究。 著書に、『熊楠と幽霊』(集英社インターナショナル、2021)、『南方熊楠のロンドン』(慶應義塾大学出版会、2020)など。 中田 浩司 1982年、大阪府生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。宝塚医療大学講師。専攻は、18世紀フランス教育思想。 著書に、『教育原理 事始め』(共著、大学教育出版、2018)など。 中村 哲也 1978年、大阪府生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。高知大学地域協働学部准教授。専攻は、スポーツ史。 著書に、『部活動学 子どもが主体のクラブをつくる24の視点』(共著、ベースボールマガジン社、2020)など。

-

十九世紀イギリス自転車事情

¥4,070

SOLD OUT

すべての自転車ユーザーに捧げます! 「自転車趣味」はこうして生まれた――この不思議な形の乗り物の「進化論」。 わたしたちの日常生活に欠かせない移動手段・自転車は、なぜ現在のような形態になったのか? 1880年代の英国で、趣味から娯楽・スポーツへと発展した、前輪の大きな「オーディナリ型自転車」の発展と消滅を、雑誌・地図・旅行記・カタログなど、豊富な資料を駆使して描き出す《自転車秘史》。 [出版社より] 著 者|坂元正樹 出版社|共和国 定 価|3,700円+税 判 型|菊変型判/並製 頁 数|288 ISBN|978-4-907986-07-0 発 行|2015年03月 Contents 序章 娯楽としての自転車――十九世紀自転車史概説 第1章 自転車普及のはじまり――クラブ、出版物、製造者 自転車クラブについて 自転車関係出版物の発達と自転車をあらわす語の変遷 自転車製造状況の変化について 第2章 自転車趣味の展開――クラブと社交、娯楽 自転車入門書に見る乗り方講座 乗馬と自転車の関係 自転車クラブの社交的側面 ミートからパレードへ 自転車見本市、スタンリー・ショーの発展 第3章 十九世紀イギリスの自転車レース――プロとアマチュア オーディナリ型導入期の自転車レース BUの設立、プロ定義の揺れ レースの種類について トラック競技場の改良 イギリスにおけるレースとスポンサー 第4章 オーディナリ型自転車の形態変化と車種分化――「レーサー」と「ロードスター」 技術史としての自転車史 車輪とフレームの変化 ハンドルバーとサドルの変化 踏み幅の変化 「レーサー」と「ロードスター」 セーフティ型の「レーサー」と「ロードスター」 第5章 自転車旅行と出版物――ロードマップ、自転車旅行記 自転車旅行の一般化 自転車用ロードブック 当時の自転車旅行者への助言 自転車旅行記 自転車による世界一周旅行 第6章 三輪車の発展――合理的娯楽と自転車 1870年代までの三輪車とその形態 1880年代以降の三輪車 オーディナリ型自転車と危険性 合理的な娯楽、自転車と健康 第7章 自動車の時代へ――赤旗法の廃止とペニントンの三輪自動車 赤旗法の廃止に向けて 発明家、E・J・ペニントン ペニントンの「世界に対する挑戦」 ブライトン・ライド 綱引き対決と目撃証言の食い違い ペニントンの凋落 ペニントンの三輪自動車 自転車から自動車へ 図版出典/注//主要参考文献/あとがき/附録 Author 坂元 正樹 Masaki Sakamoto 1974年、福岡県に生まれる。現在は、奈良大学などの非常勤講師。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。専攻は、イギリス近代史。論文に、「John Deeにおける天体からの放射物としての光と形象――想像力の鏡としての人間」(京都大学大学院人間・環境学研究科「アングリア」刊行会、2000年)などがある。

-

レイシズムを考える

¥3,300

もはや政治家ですら公言し、社会を覆い尽くそうとしている、レイシズム、ヘイトスピーチや各種の差別問題を、わたしたちはどう考え、どう対抗すればいいのか。気鋭の研究者21名が、さまざまなテーマからアプローチを試み、この現実に楔を打ち込む決定的な論集。 移民、北米合衆国のリンチの歴史、戸籍と国籍、ネット右翼、朝鮮人差別、英国のブラックアート、日中戦争期の文学表現、左翼と右翼、精神分析学、政治心理学、哲学など多岐にわたる論考を収録し、主要ブックガイドを附す。 執筆者(50音順)=明戸隆浩、安部彰、伊藤昌亮、遠藤正敬、兼子歩、金友子、清原悠、小林・ハッサル・柔子、五味渕典嗣、澤佳成、隅田聡一郎、高史明、竹田恵子、堀田義太郎、松本卓也、間庭大祐、百木漠、山崎望、山本興正、山本浩貴、梁英聖 [出版社より] 編 者|清原 悠 出版社|共和国 定 価|3,000円+税 判 型|菊変型判/並製 頁 数|440 ISBN|978-4-907986-38-4 発 行|2021年05月 Contents 序 第一部 差別とは何か 第1章 日常をとりまくレイシズム(金友子) 第2章 一世紀前の「ヘイトの時代」から考える(兼子歩) 第3章 レイシズムの精神分析(松本卓也) 第4章 レイシズムの社会心理学的研究(高史明) 第5章 差別とは何か(堀田義太郎) 第6章 資本主義・国民国家・レイシズム(隅田聡一郎) 第二部 差別を支えるもの 第7章 ヘイトスピーチとナショナリズム(山崎望) 第8章 ヘイトクライム、あるいは差別の政治化について(間庭大祐) 第9章 国籍と戸籍(遠藤正敬) 第10章 日本型ヘイトスピーチを支える一九五二年体制(梁英聖) 第11章 「左翼的なもの」への憎悪(百木漠) 第12章 ネット右派の起源(伊藤昌亮) コラム 多様性を祝う(竹田恵子) 第三部 差別に抗する 第13章 差別否定という言説(明戸隆浩) 第14章 朝鮮人差別克服のための闘い(山本興正) 第15章 公的レイシズムとしての環境レイシズム(澤佳成) 第16章 移民と宗教フォビア(小林・ハッサル・柔子) 第17章 リベラリズムにおけるヘイトスピーチへの対抗策(安部彰) 第18章 ヘイトスピーチに対する大学の対応のあり方(堀田義太郎) 第19章 トランスナショナル・ヒストリーとしての美術史に向けて(山本浩貴) 第20章 プロパガンダの中の「日本人」(五味渕典嗣) 第21章 戦後補償問題に取り組む社会運動(清原悠) 本書のためのブックガイド あとがき Editor 清原 悠 Yu Kiyohara 1982年生まれ。立教大学兼任講師。専攻は、社会運動論、メディア論。論考に、「『ヘイト本』のメディア論」(『唯物論研究年誌』22号、2017)など。

-

哲学JAM[青版] 現代社会をときほぐす

¥2,200

金沢の個性派書店「石引パブリック」で開催され、各回満席だった全11回の連続講座を全3巻に収録。本書はその第2巻め。ギリシャ古典からニーチェ、アーレント、ベンヤミンらの概念を駆使しながら、現代社会をわかりやすく説く。 本巻[青版]には、「AI/科学技術」、「ネットと文明」、「演劇」(ゲスト=あごうさとし)、「芸術」をテーマとした4講義分を、質疑応答まで完全収録! おもなテーマは……「シンギュラリティ問題とは何か」「AIと心の哲学」「理系と文系」「SNSの功罪」「プライベートからパブリックへ」「公共圏の可能性」「複製芸術の両義性」「公共的理性の崩壊」「儀礼と演劇」「アウラをめぐって」「演劇と身体」「悲劇の誕生」「演劇と政治」「芸術と政治の敵対関係」「ポイエーシスとミメーシス」「感性と理性の再定義」「美と崇高」「無意識の哲学と芸術」「アニメ・キャラの身体性」からアイドル論まで。装画=田内万里夫。 [出版社より] 著 者|仲正昌樹 出版社|共和国 定 価|2,000円+税 判 型|四六変形判/上製 頁 数|236 ISBN|978-4-907986-79-7 発 行|2021年04月 Contents 第4講 科学技術の行く末――人間とAI 第5講 ネットと文明――SNSでつながる先の世界 第6講 哲学と演劇――芸術の起源と複製芸術(ゲスト◎あごうさとし) 第7講 哲学と芸術――神話世界からディズニー、アイドルまで 現代を読みとくためのブックガイド Author 仲正 昌樹 Masaki Nakamasa 哲学者、金沢大学法学類教授。1963年、広島県呉市に生まれる。東京大学大学院総合文化研究科地域文化専攻研究博士課程修了(学術博士)。専門は、法哲学、政治思想史、ドイツ文学。難解な哲学書を分かりやすく読み解くことに定評がある。 著書に、『危機の詩学─へルダリン、存在と言語』(作品社)、『歴史と正義』(御 茶の水書房)、『今こそア ーレントを読み直す』(講談社現代新書)、『集中講義! 日本の現代思想』(NHK出版)、『ヘーゲルを越えるヘーゲル』(講談社現代新書)など多数。 訳書に、ハンナ・アーレント『完訳 カント政治哲学講義録』(明月堂書店)など多数。

-

哲学JAM[赤版] 現代社会をときほぐす

¥2,200

金沢市の個性派書店「石引パブリック」で開催され、大好評だった全11回の連続講座を全3巻に収録! グローバル化が進むわたしたちが生きる世界はますます複雑化して、答えを出すことも簡単ではありません。では、それらの課題にどのように向き合えばいいのか。いま最も話題の哲学者とともに、未来を生き抜くヒントを見つけるためのスリリングな思考訓練。 2020年12月より隔月刊行予定。第1巻(赤版)は、「哲学とは何か」「独裁は悪か」「国家とは何か」の3回にくわえ、緊急論考「新型コロナと全体主義と哲学」を収録。装画=田内万里夫。 [出版社より] 著 者|仲正昌樹 出版社|共和国 定 価|2,000円+税 判 型|四六判/上製 頁 数|200 ISBN|978-4-907986-78-0 発 行|2020年12月 Contents 序 新型コロナと全体主義と哲学 第1講 哲学とは何か――哲学は現代の諸問題を解決するのか 第2講 「独裁」は悪か――世界に独裁者が誕生するわけ 第3講 国家とは何か――人は国家を必要としているか 現代を読みとくためのブックガイド Author 仲正 昌樹 Masaki Nakamasa 哲学者、金沢大学法学類教授。1963年、広島県呉市に生まれる。東京大学大学院総合文化研究科地域文化専攻研究博士課程修了(学術博士)。専門は、法哲学、政治思想史、ドイツ文学。難解な哲学書を分かりやすく読み解くことに定評がある。 著書に、『危機の詩学─へルダリン、存在と言語』(作品社)、『歴史と正義』(御 茶の水書房)、『今こそア ーレントを読み直す』(講談社現代新書)、『集中講義! 日本の現代思想』(NHK出版)、『ヘーゲルを越えるヘーゲル』(講談社現代新書)など多数。 訳書に、ハンナ・アーレント『完訳 カント政治哲学講義録』(明月堂書店)など多数。

-

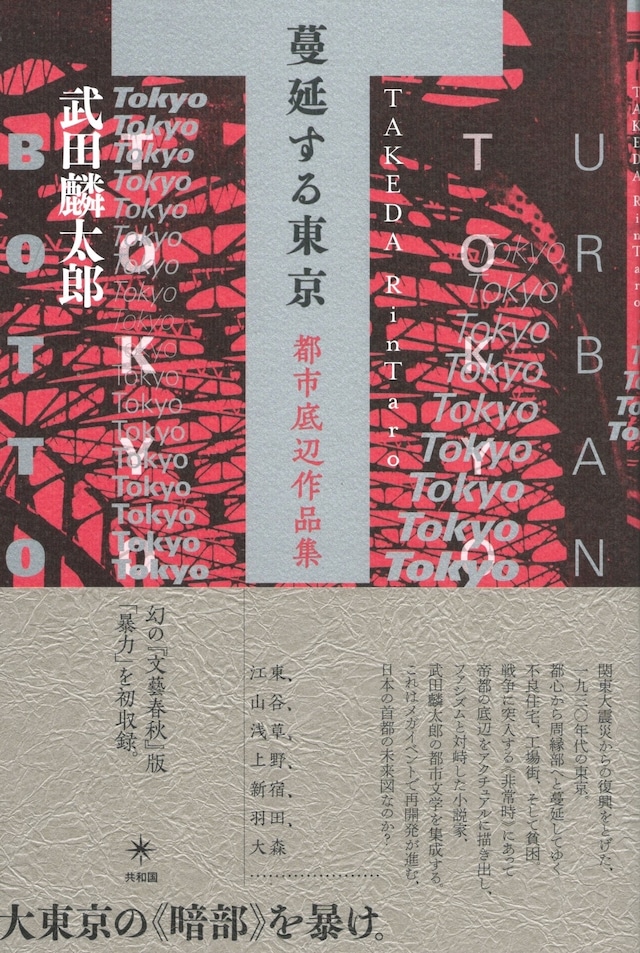

蔓延する東京 都市底辺作品集

¥3,850

関東大震災からの復興をとげた、1930年代の東京。都心から周縁部へと蔓延してゆく不良住宅、工場街、そして貧困。戦争に突入する《非常時》にあって帝都の底辺をアクチュアルに描き出し、ファシズムと対峙した小説家、武田麟太郎の都市文学を集成する。 これはメガイベントで再開発が進む、日本の首都の未来図なのか? 発表時に削除され、これまで幻とされていた『文藝春秋』版「暴力」を初収録。 [出版社より] 「私に文学的開眼を与えてくれた人」 ——高見順 「血縁を感じている」「文壇でもっとも私に近しい人」 ——織田作之助 「武田麟太郎の作品を今読んで感心するのは、その文章の立派なことだ。目の詰んだ、しかも四方八方に目配りのきいた、ギュッと締って苦味のある、実に簡潔でしかも放胆ないい文章」 ——三島由紀夫 著 者|武田麟太郎 出版社|共和国 定 価|3,500円+税 判 型|A5変型判/並製 頁 数|400 ISBN|978-4-907986-77-3 発 行|2021年01月 Contents 兇器 暴力(初出『文藝春秋』版) 色彩 場末の童謡 浅草・余りに浅草的な 託児所風景 新宿裏旭町界隈 上野ステーション 隅田川附近 日本三文オペラ 蔓延する東京――食ふ物語/遊ぶ物語(単行本初収録) *写真=堀野正雄 一の酉 私の「大学生」 一時代の思出(単行本初収録) 東にはいつも何かある *挿画=木村荘八 大凶の籤 好きな場所 作品解説にかえて Author 武田 麟太郎 Rintaro Takeda 1904年、大阪市に生まれる。 第三高等学校卒業、東京帝国大学文学部退学。同人誌『真昼』を経て、1929年、「兇器」でデビュー。プロレタリア文学者として活躍するが、やがて「市井事もの」と呼ばれる作風に活路を見いだす。36年、雑誌『人民文庫』を創刊し、反ファシズム文化戦線の後退戦を担う。41年、報道班員としてジャワ島に従軍。敗戦直後の46年、藤沢市に没する。 主な小説集に、『暴力』『反逆の呂律』『釜ヶ崎』『銀座八丁』『下界の眺め』『市井事』『大凶の籤』『雪の話』など多数。エッセイ集に『好色の戒め』『世間ばなし』『市井談義』がある。

-

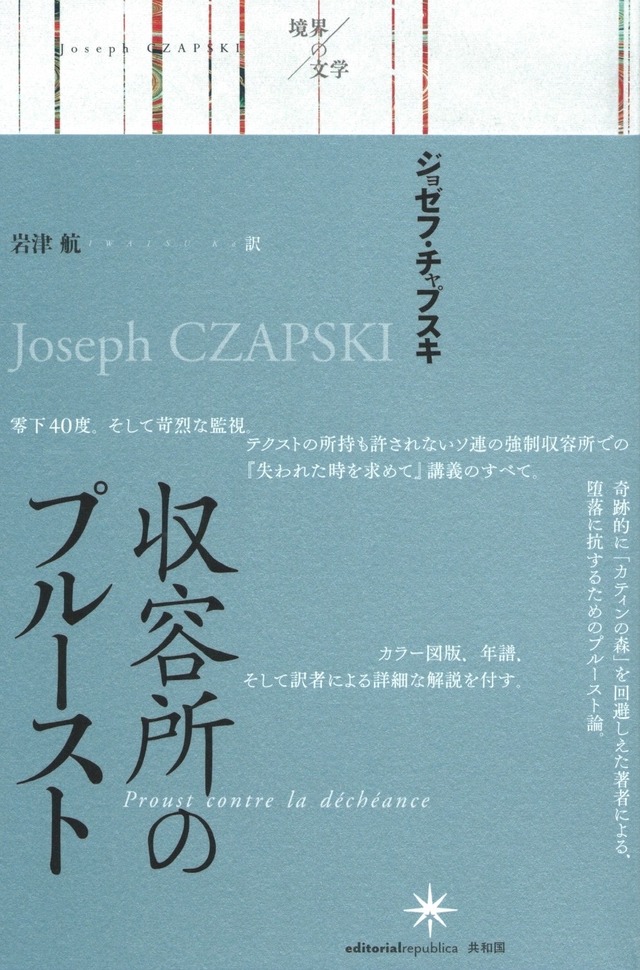

収容所のプルースト

¥2,750

1939年のナチスとソ連による相次ぐポーランド侵攻。このときソ連の強制収容所に連行されたポーランド人画家のジョゼフ・チャプスキ(1896 - 1993)は、零下40度の極寒と厳しい監視のもと、プルースト『失われた時を求めて』の連続講義を開始する。 その2年後にチャプスキは解放されるが、同房のほとんどが行方不明となるという歴史的事実の過程にあって、『失われた時を求めて』はどのように想起され、語られたのか? 現存するノートをもとに再現された魂の文学論にして、この長篇小説の未読者にも最適なガイドブック。 [出版社より] 著 者|ジョゼフ・チャプスキ 訳 者|岩津航 出版社|共和国 定 価|2,500円+税 判 型|四六変型判 頁 数|228 ISBN|978-4-907986-42-1 初 版|2018年1月 Contents 編者による注記 収容所のプルースト 後注 ジョゼフ・チャプスキ略年譜 ジョゼフ・チャプスキ著作一覧 プルースト、わが救い 訳者解説にかえて 岩津航 グリャーゾヴェツ・ノート ✶ 別丁 Author ジョゼフ・チャプスキ Joseph Czapski 1896年、ポーランド貴族の息子としてプラハに生まれ、1993年、パリ近郊に沒する。 ポーランドの画家、美術批評家、エッセイスト。 帝政ロシア軍に入隊後、反戦主義を理由に離脱。ポーランドに帰国後、対ソ戦争に従軍。1920年代にパリで絵画修行。1939年、ドイツ軍のポーランド侵攻とともにソ連軍の捕虜となるが、41年に解放される。第二次大戦後は、月刊誌『クルトゥーラ』の編集に参加し、世界各地で個展を開催するなど精力的に活動した。 単著の邦訳は本書が初となる。 Translator 岩津 航 Ko Iwatsu 1975年、大阪府に生まれる。関西学院大学大学院を経て、パリ第四大学博士課程修了、博士(文学)。現在は、金沢大学人間社会学域准教授。専攻は、フランス文学、比較文学。 主な著書に、『死の島からの旅―福永武彦と神話・芸術・文学』(世界思想社、2012)、『近代日本とフランス象徴主義』(共著、水声社、2016)、『文学海を渡る――〈越境と変容〉の新展開』(共著、三弥井書店、2016)など、訳書に、ロマン・ガリ『夜明けの約束』(共和国、2017)、ウーク・チャング『キムチ』(青土社、2007)などがある。

-

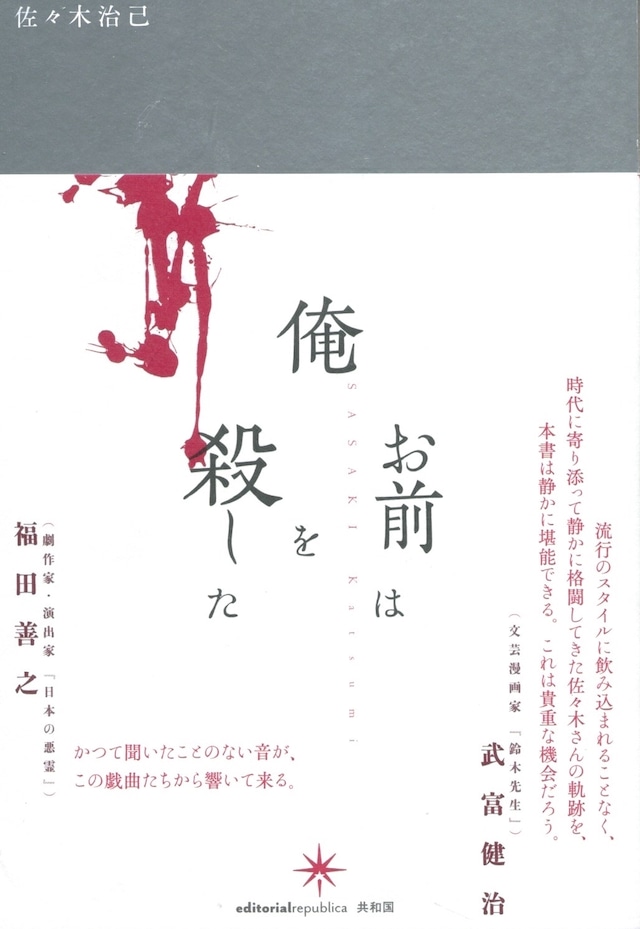

お前は俺を殺した

¥3,300

SOLD OUT

小説であり、詩であり、戯曲でもあるような散文への挑戦。国際的な注目を浴びる劇団「解体社」や、舞踏家・目黒大路のために書いた作品など、書き下ろしを含む6篇を収録した、出色のドラマツルグ・佐々木治己の第一作品集! [出版社より] 「流行のスタイルに飲み込まれることなく、時代に寄り添って静かに格闘してきた佐々木さんの軌跡を、本書は静かに堪能できる。これは貴重な機会だろう」 ——武富健治[文芸漫画家 『鈴木先生』] 「かつて聞いたことのない音が、この戯曲たちから響いて来る」 ——福田善之[劇作家・演出家 『日本の悪霊』] 著 者|佐々木治己 出版社|共和国 定 価|3,000円+税 判 型|四六判/上製 頁 数|256 ISBN|978-4-907986-05-6 発 行|2015年02月 Contents 1 黒門児童公園 私たちは何をしているのか分からないが何かをしている。 ゴーレム以後 2 蛙(喜劇作者アリストパネスの午後) お前は俺を殺した 「あなた」へ(あとがきにかえて) 解説:打ち棄てられた人々とともに(高橋宏幸) Author 佐々木 治己 Katsumi Sasaki 1977年、北海道に生まれる。劇作家、ドラマトゥルグ、演出家。2001年、60億人のための演劇<<自動焦点を旗揚げ、十三作品を上演する。また、M. S. A. collection(「メカニカル・メカニスム」、「私たちは何をしているか分からないが何かをしている。」作/演出)、ハイナー・ミュラー/ザ・ワールド(「ヘラクレス13」演出)、舞踏作品『大鴉』(構成/演出)などに参加。2006年に劇団解散後、TAGTAS に所属する。OM─2(「リビング」)や、劇団解体社(「お前は俺を殺した」「黒門児童遊園」等)へのテクスト提供のほか、ドラマトゥルグとして SPAC『此処か彼方処か、はたまた何処か?』に関わるなど、国際的に注目を浴びる表現者として活動している。

-

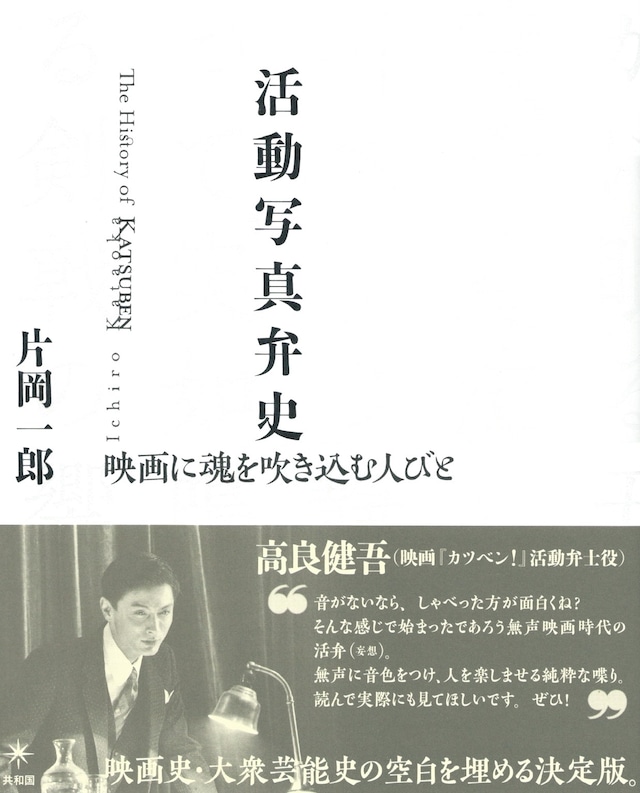

活動写真弁史 映画に魂を吹き込む人びと

¥7,260

SOLD OUT

映画史・大衆芸能史の空白を埋める決定的な1冊。 江戸時代の「絵解き」、映画の発明、当時の首相を超えるギャラ、関東大震災、女性弁士、トーキーの登場、未曾有のストライキ……。 映画『カツベン!』でも話題になった、初期の日本映画に欠かせない存在、「活動写真弁士」。本書は、国際的に活躍する現役の活動弁士が執筆した初の通史。新発見の事実や資料を駆使して従来の映画史の空白を埋め、時代に翻弄される群像を描く、天下無双の書。 ◎類書にない詳細な弁士名鑑、人名索引を収録。貴重図版約200点。 ◎総天然色折込附録つき。 ◎巻末解説=周防正行(映画『カツベン!』監督) [出版社より] 著 者|片岡一郎 出版社|共和国 定 価|6,600円+税 判 型|菊変型判/上製 頁 数|576 ISBN|978-4-907986-64-3 初 版|2020年10月 Contents はじめに 第一章 活動写真弁士以前 一、絵解き 二、のぞきからくり 三、写し絵/錦影絵 四、紙芝居 五、幻燈 第二章 映画の輸入と弁士の誕生──口上の時代 一、キネトスコープ 二、シネマトグラフ日本初公開 三、ヴァイタスコープ日本初公開 四、ヴァイタスコープ関東初公開 五、シネマトグラフ関東初公開 六、片岡才槌(高橋仙吉)と坂田千曲 七、なぜ布袋軒はシネマトグラフの説明をしなかったか? 八、初期の活動写真弁士の語り 弁士余話1 弁士を知る本 第三章 活動写真巡業隊──広がってゆく映画と弁士 一、活動写真都市・東京 二、 中川巡業隊 三、 駒田巡業隊 四、 横田巡業隊 五、 その他の巡業隊 弁士余話2 弁士の変った芸名、綽名 弁士余話3 カツベンゴシップ集 第四章 常設館の登場──花開く弁士文化 一、電気館と日露戦争 二、梅屋庄吉の登場と弁士養成所の設立 三、中説の定着と声色説明 弁士余話4 活弁がお嫌い? 第五章 『ジゴマ』ブームと声色弁士 一、声色弁士の巨星・土屋松濤の登場 二、その他の声色弁士たち 三、『ジゴマ』、日本を震撼させる 四、日活の誕生 五、弁士による最初のストライキ 六、弁士芸を確立した名人たち 弁士余話5 弁士の書いた本 歴史篇 第六章 アメリカ映画の台頭と純映画劇運動──活動写真弁士の黄金期 一、アメリカ文化と連続活劇の登場 二、徳川夢声の登場 三、ブルーバード映画と活動弁士の第三世代 四、連鎖劇の流行 五、せめぎあう規則と興行 六、純映画劇運動の提唱 七、獅子吼大会と弁士番付 八、前説の名文句とその廃止 九、ニコニコ大会 一〇、プログラムの誕生 弁士余話6 弁士が生んだ言葉たち 第七章 活動弁士から映画説明者へ──説明芸術の誕生 一、制度化される活動弁士 二、漫談の萌芽、そして『路上の霊魂』 三、経営に参画する弁士たち 四、女優と美文調説明 五、「時代劇」の誕生と関東大震災 六、革新の先にある新時代 弁士余話7 弁士試験 珍回答集 弁士余話8 セーフティネットとしての弁士 第八章 〈外〉へ向かう活動写真弁士たち 一、教育映画運動における活動写真弁士 二、弁士たちの舞台、ラジオ出演 三、海の向こうの弁士たち――韓国、台湾、北米、南米、タイ、欧州 四、女性弁士たちの歴史 弁士余話9 弁士の残したフィルムたち 第九章 活動写真弁士時代の絶頂と終焉 一、華やかな無声映画晩期とトーキーの到来 二、トーキー反対ストライキの勃発 弁士余話10 弁士の書いた本 現代篇 第一〇章 トーキー時代とその後の弁士たち 一、無声映画からトーキーへ 二、須田貞明の死 三、弁士とトーキー 四、戦後の弁士たち 弁士余話11 その後の弁士たち [ 活動写真弁士小伝 ] 生駒雷遊/石井春波/泉詩郎/岩藤思雪/上田布袋軒/江田不識/大蔵貢/大辻司郎/小川洛陽/川路健/国井紫香/熊岡天堂/黒沢松声/小島昌一郎/伍東宏郎/坂田千曲/里見義郎/静田錦波/清水霊山/十文字大元/須田貞明/染井三郎/竹本嘯虎/谷天郎/津田秀水/土屋松濤/鶴野曙風/徳川夢声/内藤紫漣/中川慶二/西村楽天/花井秀雄/浜星波/細川天流/牧野周一/松木狂郎/山田無声/山野一郎 参考文献 あとがき 解説 活動写真弁士という存在(周防正行) 人名索引 Author 片岡 一郎 Ichiro Kataoka 1977年、東京都に生まれる。日本大学芸術学部演劇学科卒業。活動写真弁士、声優。2002年、活動写真弁士の澤登翠に入門、同年2月にデビュー。2020年現在、説明した無声映画作品は300作を数える。日本を代表する活動写真弁士として国際的にも活躍しており、クロアチア、ドイツ、アメリカ合衆国、オーストラリア、ロシア、オランダ、デンマーク、中国など十数カ国に及ぶ。また、映画やゲームのナレーション、ボン大学日本語クラス特別講師(2014年)など、その活動は多岐にわたる。 これまで失われたとされてきた『OUR PET』(米国、1924年)、髙峰秀子主演『私のパパさんママが好き』(1931年)、『忠臣蔵』(1910年)などフィルムを発掘、研究者、コレクターとしても知られている。2019年、NHK大河ドラマ『いだてん』に弁士役で出演。同年、実演指導・時代考証・出演で協力した映画『カツベン!』(周防正行監督)が公開される。

-

植物園の世紀 イギリス帝国の植物政策

¥3,080

数々の映画や文学作品でも知られる「バウンティ号の反乱」(1789年)。なぜこの英国艦は、はるばるカリブ海までパンノキを運んでいたのか。イギリスの植民地戦略を担った植物学者やプラント・ハンターたちの姿を通して、現在では憩いの場として利用される「植物園」の起源を描き出す。イギリス帝国史研究の原点にして、2020年2月に没した著者の遺著。 [出版社より] 著 者|川島昭夫 出版社|共和国 定 価|2,800円+税 判 型|四六変型判/上製 頁 数|240 ISBN|978-4-907986-66-7 初 版|2020年7月 Contents はじめに(志村真幸) 第1章 植物帝国主義 第2章 重商主義帝国と植物園 第3章 カリブの植物園 第4章 ブルーマウンテンの椿──カリブの植物園・2 第5章 インドの植物園と大英帝国 第6章 植物学の同胞──インドの植物園と大英帝国・2 第7章 戦艦バウンティ号の積み荷 第8章 海峡の植物園──ペナンとシンガポール あとがき(志村真幸) Author 川島昭夫 Akio Kawashima 1950年、福岡県に生まれ、2020年、滋賀県に没する。京都大学名誉教授。専攻は、西洋史。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。神戸市外国語大学、京都大学大学院人間・環境学研究科で教鞭を執る。 おもな著書に、『植物と市民の文化』(山川出版社、1999)、『越境する歴史家たちへ』(共編著、ミネルヴァ書房、2019)、翻訳に、ジョスリン・ゴドウィン『キルヒャーの世界図鑑』(工作舎、1986)、ジョン・H・ハモンド『カメラ・オブスクラ年代記』(朝日選書、2000)などがある。

-

カフェ・シェヘラザード

¥3,520

SOLD OUT

ホロコーストを生き延びた〈生存者(サヴァイヴァー)〉たちの劇的な経験と記憶が、いま語られる……。 メルボルンに実在したカフェ《シェヘラザード》。ナチスに蹂躙された故国ポーランドを脱出し、奇跡的に杉原千畝のヴィザを取得。神戸、そして上海を経由して、はるばるオーストラリアにたどりついたユダヤ難民/移民たちの声が、カフェを舞台にポリフォニックに響く――。モノクローム映画のように静謐な筆致で現代史の局面を描き出した、オーストラリア在住の著者の代表作。装画:宮森敬子 [出版社より] 原 書|Cafe Scheherazade 著 者|アーノルド・ゼイブル 訳 者|菅野賢治 出版社|共和国[境界の文学] 定 価|3,200円+税 判 型|四六変型判/上製 頁 数|320 ISBN|978-4-907986-72-8 初 版|2020年8月 Contents カフェ・シェヘラザード 注 著者あとがき 訳者あとがき Author アーノルド・ゼイブル Arnold Zable 1947年、ニュージーランドのウェリントンに生まれ、幼少期にオーストラリアへ移住。現在はメルボルンを拠点に創作活動を行なっている。また、人権活動家としても移民・難民問題について発言している。主な作品に、『水車小屋』(2020年)、『いくつもの帰還の海』(2008年)、『いちじくの木』(2002年)、『宝石と灰』(1991年)がある。本書『カフェ・シェヘラザード』(2001年)が、日本では初紹介となる。 Translator 菅野 賢治 Kenji Kanno 1962年、岩手県に生まれる。東京理科大学理工学部教授。パリ第10(ナンテール)大学博士課程修了。専門は、フランス語フランス文学、ユダヤ研究。主な著書に、『フランス・ユダヤの歴史』(上下、慶應義塾大学出版会、2016年)、『ドレフュス事件のなかの科学』(青土社、2002年)、主な訳書に、ヤコヴ・ラブキン『トーラーの名において』(平凡社、2010年)、レオン・ポリアコフ『反ユダヤ主義の歴史』(共訳、全5巻、筑摩書房、2005~07年)がある。

-

スポーツ人類学 グローバリゼーションと身体

¥4,950

人類学はスポーツとどのように切り結ぶのか? 東京オリンピックの延期/中止を前に、スポーツを文化的かつ体系的に考えるための1冊。われわれの日常生活に不可欠なスポーツをめぐって、蘭米英の研究者が、植民地主義、階級、ジェンダー/セックス、メガイベント、ジェントリフィケーション、ナショナリズムなどを切り口に豊富な実例とフィールドワークを駆使して分析し、「スポーツ人類学」を確立した画期的な著作。 [出版社より] 原 書|Anthropology of Sport 著 者|ニコ・ベズニエ、スーザン・ブロウネル、トーマス・F・カーター 訳 者|川島浩平、石井昌幸、窪田暁、松岡秀明 出版社|共和国 定 価|4,500円+税 判 型|菊変型判/波製 頁 数|476 ISBN|978-4-907986-65-0 初 版|2020年09月 Contents 日本語版への序文 序章 第1章 スポーツ、人類学、歴史 第2章 スポーツ、植民地主義、帝国主義 第3章 スポーツ、健康、環境 第4章 スポーツ、階級、人種、エスニシティ 第5章 スポーツ、セックス、ジェンダー、セクシュアリティ 第6章 スポーツ、文化パフォーマンス、メガイベント 第7章 スポーツ、ネーション、ナショナリズム 第8章 世界システムにおけるスポーツ エピローグ 人類学にとってのスポーツ 註 謝辞 訳者あとがき Author ニコ・ベズニエ アムステルダム大学教授。専攻は、文化人類学。American Ethnologist 編集長(2016~19)。著書に、Sport, Migration, and Gender in the Neoliberal Age(共著)Routledge, 2020など多数がある。 スーザン・ブロウネル ミズーリ大学セントルイス校教授。専攻は、人類学。著書に、Experiential and Performative Anthropology in the Classroom: Engaging the Legacy of Edith and Victor Turner(共著)Palgrave Macmillan, 2020、Training the Body for China: Sports in the Moral Order of the People’s Republic, University of Chicago Press, 1995 など多数がある。 トーマス・F・カーター ブライトン大学主任講師。専攻は、人類学。著書に、Transforming Sport: Knowledges, Practices, Structures(共著)Routledge, 2018、In Foreign Fields: The Politics and Experiences of Transnational Sport Migration, Pluto Press 2011 など多数がある。 Translator 川島浩平 Kohei Kawashima 1961年、東京都に生まれる。ブラウン大学大学院歴史学研究科博士課程修了。博士(アメリカ都市史)。現在は、早稲田大学スポーツ科学学術院教授。専攻は、スポーツ史、アメリカ研究。著書に、Touchdown: An American Obsession(共著)Berkshire, 2019、『人種とスポーツ』(中公新書、2012)などがある。 石井 昌幸 Masayuki Ishii 1963年、島根県に生まれる。京都大学人間・環境学研究科博士課程単位取得退学。現在は、早稲田大学スポーツ科学学術院教授。専攻は、スポーツ史、国際スポーツ文化論。著書に、『スポーツの世界史』(共著、一色出版、2018)などがある。 窪田 暁 Satoru Kubota 1976年、奈良県に生まれる。総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。現在は、奈良県立大学地域創造学部准教授。専攻は、文化人類学、カリブ海地域研究、スポーツ移民研究。著書に『「野球移民」を生みだす人びと――ドミニカ共和国とアメリカにまたがる扶養義務のネットワーク』(清水弘文堂書房、2016)などがある。 松岡 秀明 Hideaki Matsuoka 1956年、埼玉県に生まれる。カリフォルニア大学バークレー校大学院文化人類学研究科博士課程修了。博士 (文化人類学)。前・大阪大学コミュニケーションデザイン・センター招聘教授。著書に、『ブラジル人と日本宗教』(弘文堂、2004)、Japanese Religions in and beyond the Japanese Diaspora(共編著、Institute of East Asian Studies, University of California at Berkeley, 2007)などがある。

-

タブッキをめぐる九つの断章

¥2,640

『インド夜想曲』『レクイエム』などで現代イタリア文学に圧倒的な足跡を刻んだアントニオ・タブッキ。かれの最良の理解者のひとりにして友、そして翻訳者でもある著者が描き出す、タブッキに寄り添って歩んだ《旅》のメモランダム。夢や虚構と現実のあわいを生きたタブッキの風景と記憶が、かずかずの断片のなかに浮かびあがる。 タブッキの短篇「元気で」、そして1997年に収録されたふたりの対談を付す。 [出版社より] 著 者|和田忠彦 出版社|共和国[境界の文学] 定 価|2,400円+税 判 型|四六変型判/上製 頁 数|216 ISBN|978-4-907986-22-3 初 版|2016年12月 Contents 出遭いと記憶から旅の書物へ 1、タブッキの風景を旅して 2、夢の痕跡、夢のほんとう──『夢のなかの夢』 3、ペソアからの航海 4、ピム港の女をめぐって 物語の水平線──インタビュー一九九七 5、時の認識と虚構をめぐって──『他人まかせの自伝』 6、時の感情を書くことをめぐって──『時は老いをいそぐ』 追憶の軌跡 7、 墓碑銘としての手紙──『いつも手遅れ』 元気で──『絵のある物語』より(アントニオ・タブッキ) 8、 夢うつつのはざまで──『レクイエム』から『イザベルに』へ 9、 眼のひと──タブッキ展によせて 旅のゆくえ──あとがきにかえて タブッキ著作リスト Author 和田 忠彦 Tadahiko Wada 1952年、長野市に生まれる。東京外国語大学教授。京都大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。専攻は、イタリア文学。 著書に、『ファシズム、そして』(水声社、2008)、『声、意味ではなく』(平凡社、2004)、『ヴェネツィア 水の夢』(筑摩書房、2000)がある。訳書に、アントニオ・タブッキ『イザベルに ある曼荼羅』(2015)、『いつも手遅れ』(2013)、『時は老いをいそぐ』(2012、以上河出書房新社)、『ウンベルト・エーコ 小説の森散策』(2013)、『カルヴィーノ アメリカ講義』(共訳、以上岩波文庫、2011)など多数がある。

-

国道3号線 抵抗の民衆史

¥2,750

SOLD OUT

九州はなぜ「こう」なのか。彼女ら彼らはどのように抵抗し、反撥してきたのか。鹿児島の西南戦争を起点に、水俣裁判、サークル村、筑豊炭鉱、米騒動、はては神話世界へと国道3号線を北上しながら、国家に抗う民衆の諸相を描く地誌的思想史。宮崎八郎、宮崎滔天、石牟礼道子、緒方正人、谷川雁、火野葦平らの群像から、《思想/運動としての九州》が浮上する。 装画:田中千智 [出版社より] 著 者|森元斎 出版社|共和国 定 価|2,500円+税 判 型|四六変型判/上製 頁 数|272 ISBN|978-4-907986-73-5 初 版|2020年8月 Contents はじめに 第1章 新政府か反動か、あるいは……西南戦争・山鹿コミューン・アジアの革命 西南戦争/宮崎八郎の二段階革命と山鹿コミューン 寄り道[1]中国の革命へ 第2章 水俣病と悶え 水俣病とは何か/悶え加勢すること/手ざわりの言葉 寄り道[2]緒方正人『私はチッソであった』――言葉が生まれるとき 第3章 炭鉱と村 サークル村/原点は存在する/「原点」/村を捨て、村に出会う/二つの「村」 寄り道[3]谷川雁における集団と組織 寄り道[4]伝習館裁判 第4章 米騒動 朝鮮よ、九州の共犯者よ/沖仲仕たちと米騒動/戦中から戦後へ 寄り道[5]北九州の古層 おわりに 思考の行方――この世に根付くこと 註 あとがき Author 森 元斎 Motonao Mori 1983年、東京都に生まれる。長崎大学教員。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。専攻は、哲学、思想史。 著書に、『アナキズム入門』(ちくま新書、2017)、『具体性の哲学』(以文社、2015)、共訳書に、G・ハーマン『思弁的実在論入門』(人文書院、2020)、H・フラスベック+C・ラパヴィツァス『ギリシャ デフォルト宣言』(河出書房新社、2015)がある。